2023.08.29

繊維・アパレル業界とサステナブルファッションの関係性は?専門家が解説 0

目次

私たちの生活に身近な衣服を扱う繊維・アパレル業界は、消費者の購買行動の変化や温室効果ガス排出削減への取り組み強化など、さまざまな課題に直面しています。そのようななか、国も推奨するのは「サステナブルファッションへの取り組み」です。

そこで今回は繊維・アパレル業界を取り巻く環境について整理し、企業と「サステナブルファッション」の関係性について解説します。

繊維・アパレル業界の現状と課題

まず、繊維・アパレル業界の現状および課題を説明します。

人口減少や不景気による市場規模縮小の懸念

総務省の統計によると、日本の人口は2008年をピークに減少し続けています。また収入のうち、自由に使えるものを意味する「可処分所得」も、どの世代においても2000年前後から減少傾向にあります。

日本の繊維・アパレル業界の市場規模は、この20年間については約9~10兆円で推移していますが(参考:(株)矢野経済研究所「国内アパレル市場に関する調査」)、今後は人口減少や慢性的な不景気が製造業全体の市場に影響を及ぼすことが懸念されています。

EC市場規模が拡大による購買行動の変化

近年の目覚ましいデジタル化の進展にともなって、店舗以外で商品を購入することができる、EC(Electronic Commerce:電子商取引)が注目されています。

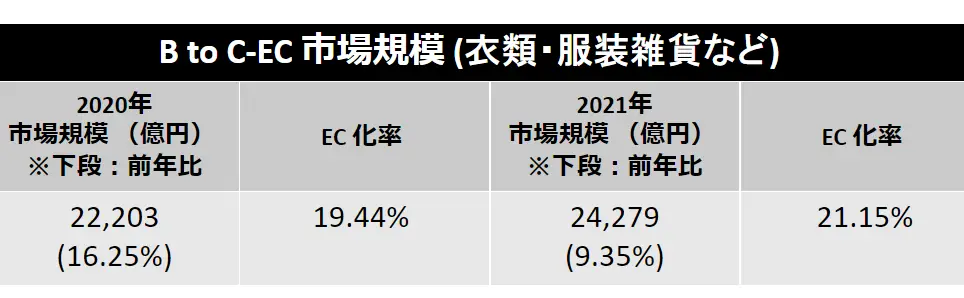

出典:経済産業省「電子商取引に関する市場調査」(最終アクセス 2023/11/24)これは、2020年・2021年の衣類・服装雑貨等における市場規模(BtoC-EC)と、そのEC化率を現したものです。表からも分かる通り、2020年は2兆2,203億円だった規模が翌年には2兆4,279億円に、EC化率は16.25%から21.15%と、拡大傾向を示しています。特に新型コロナウイルスの感染が拡大した後にEC化率が一気に増加しました。

出典:経済産業省「電子商取引に関する市場調査」(最終アクセス 2023/11/24)これは、2020年・2021年の衣類・服装雑貨等における市場規模(BtoC-EC)と、そのEC化率を現したものです。表からも分かる通り、2020年は2兆2,203億円だった規模が翌年には2兆4,279億円に、EC化率は16.25%から21.15%と、拡大傾向を示しています。特に新型コロナウイルスの感染が拡大した後にEC化率が一気に増加しました。

EC市場は、場所や営業時間の縛りがなく運営できるため、利便性・人件費の削減・人手不足への対策など、今後さらに拡大していくとみられます。さらに消費者はインターネット上で商品の価格比較を簡単におこなうことができ、価格の競争が起こりやすいでしょう。結果として、「製品がサステナブルである」という点に対し、価値を訴求しにくくなるかもしれません。

もはや「購入」だけが評価の対象ではない

昨今は消費者が「コト消費*」や「新たな価値観」を求めるようになっています。コト消費とは、商品の所有に対してより、娯楽性や体験性、商品にまつわる物語性などに価値を求める消費行動のことです。ファストファッションなど、デザイン性が高くも安価な商品があふれている今、消費者の「物を買う」という意欲は比較的簡単に満たされやすくなっている可能性があります。

こうした時代において、マーケティングの観点から重要とされているのが「体験」や「共感」など、「消費者の感覚に訴える価値」の提供です。つまり消費者は商品の”購入”以外にも、接客態度や着心地、アフターフォローなどの”体験”をもとに、総合的に評価し始めているということです。

SDGsが注目されている昨今では、「サステナブル」にまつわるストーリーや企業の社会貢献活動などをアピールしたり、さまざまな角度から共感を得られるよう働きかけることも大切です。

(※こちらの記事では、「繊維・アパレル業界」が置かれている現状、また様々な視点から見える課題などを解説しています。ぜひご覧ください。)

サステナブルファッションにまつわる現状

サステナブルを意識して服を購入する人の割合

サステナブルを実際に意識したうえで洋服を購入する人はどのくらいいるのでしょうか。

環境省が2021年7月におこなった「『サステナブルファッション』に関する消費者意識調査」によると、消費者は衣類を買う際に、価格(79.1%)・デザイン(70.0%)・着回しのしやすさ(49.9%)などを重視していることが明らかになっています。それに対し、「環境や人・社会に配慮した製法や素材を使っているかどうか」や「リサイクルやリメイクがしやすいかどうか」は、どちらも回答が2%未満だったことから、サステナブルな観点を重視して衣服を購入する消費者は少ないといえます。

一方で消費者庁は、昨今の環境意識の高まりを受けて「倫理的消費(エシカル消費)の普及啓発」をおこなっています。これは消費者が社会的課題について考え、課題解決に取り組む事業者を応援すること等を推奨するものです。そのため、政府主導の啓蒙活動によって消費者の意識が変わる可能性も考えられるでしょう。現段階では、衣服の購入時にあまり重要視されていない「サステナブルな要素」も、時代とともに変化するかもしれません。

繊維・アパレル業界とESG投資

昨今の投資家は、企業がおこなっている「社会貢献活動」に注目し始めています。環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)の3つの要素を考慮しておこなう投資を「ESG投資」といいますが、企業の”財務面”だけではなく”非財務情報”にも重点を置いて投資先を選定することは、長期的かつ持続的なリターンが見込めるとされています。

環境負荷が比較的大きい産業といわれている「繊維・アパレル産業」においては、重要視すべき項目かもしれません。

(※ESG投資の基礎や注目されている理由などを解説しています。併せてご覧ください。)

繊維・アパレル業界で進められているサステナブルな動き

繊維・アパレル業界では、以前から進められてきた「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」の推進はもちろん、店頭での古着回収や、メディアでの報道も増えつつある、使用済みペットボトルを活用した「繊維リサイクル」や、繊維⇒繊維へのリサイクルなどの研究が着々と進められています。

(※店舗での古着回収など、個人でできる服のリサイクル方法について以下の記事で紹介しています。)

繊維リサイクルには、「マテリアルリサイクル」・「ケミカルリサイクル」・「サーマルリカバリー(サーマルリサイクル)」という複数の手法があり、繊維が多様なものに有効活用されています。

(※繊維リサイクルの詳しい手法や最新技術などを以下の記事で紹介しています。あわせてご覧ください。)

しかし繊維リサイクルを含む「サステナブルなファッションへの取り組み」が主流になった場合は、商品の大量生産・大量消費から脱却できることにより、産業自体の縮小化を招く可能性があるともいえます。

さらに「コスト」という観点から見ると、回収・選別・リサイクルには費用が発生するため、企業に影響を及ぼすかもしれません。

持続可能な繊維・アパレル業界の未来に向けて

繊維・アパレル業界にとってのサステナブルな経営とは、どのようなものでしょうか。

ヒントは「サステナブルファッション」にある?

消費者が「コト消費*」や「新たな価値観」を求めるようになってきた時代、そして社会課題への対応を迫られる時代において、企業は市場や消費者の意識変化にどのように対応していけばよいのでしょうか。そのヒントは、サステナブルな取り組み、サーキュラー(循環型)エコノミーへの対応にあるのかもしれません。( *コト消費…商品の所有に対してより、娯楽性や体験性、商品にまつわる物語性などに価値を求める消費行動。)

(※サーキュラーエコノミーの基礎知識を知りたい場合は、以下の記事がおすすめです。)

環境省が2021年に発表したレポート「SUSTAINABLE FASHION これからのファッションを持続可能に」では、「大量生産・大量消費・大量廃棄という現代の社会システム」を180度変えられるのは「サステナブルファッション(Sustainable Fashion)」だと紹介しています。 また「サステナブルファッション」は、「生産する企業側と利用する消費者側のそれぞれが努力をすることにより可能となる」としています。

企業が取り組むべきこと:環境配慮設計

では具体的に、どのようなことに取り組むと良いのでしょうか。

まず企業側が取り組むべきこととしては、環境配慮設計、つまり「商品のライフサイクル全体を通して環境負荷が少なくなるような設計を施すこと」が挙げられています。具体的には、以下のようなものです。

|

狙いは、このような取り組みを通し、現在の「大量生産・大量消費・大量廃棄」から「適量生産・適量購入・循環利用」の仕組みを構築することです。

その際には、消費者の購買行動を予測することで需要を把握し、それに合わせた製造計画の立案や受注生産がしやすくなる観点から、「デジタル技術の活用」が役に立つといわれています。

消費者が取り組むべきこと

そして消費者側は、手持ちの衣服を出来る限り長く着続け、ときには補修や修繕をすれば、衣服の廃棄量を減らすことへと繋がります。

たとえば、メディアでも話題になっているシェアリングやレンタルサービスの活用も有効です。最近は衣料品のサブスクリプション(定期的に料金を支払い、サービスを利用する仕組み)サービスも増えてきました。こうした取り組みは、新たなファッションの楽しみ方として若い世代を中心に広がりを見せています。

詳しくは以下の記事内の「個人で始められる、サステナブルファッション3選」で紹介しています。気になる方はぜひあわせてご覧ください。

企業がサスティナブルファッションを導入すべき理由

矢野経済研究所の「国内アパレル市場に関する調査」によると、国内のアパレル小売市場の規模は新型コロナウイルスの感染拡大にともなって縮小しています。(参考:矢野経済研究所「国内アパレル市場に関する調査」)コロナ禍の3年(2019年~2021年)とコロナ禍前の2年(2016年~2018年)でアパレル総小売市場規模を比較すると、売上の総額は約13%減少していました。また、2021年~2023年におけるアパレル小売市場規模の予測値は各年とも「ほぼ横ばい」となっています。 (参考:「ローランド・ベルガー「Withコロナ時代のアパレル市場の展望」」)

こうしたなか、社会のトレンドや消費者意識を取り込み、自社のビジネスモデルを変革していけるかが、今後の生き残りの鍵を握るかもしれません。

企業と消費者の共通課題とされている「環境への影響」や、その課題解決の糸口となる「サステナブルファッション」は、企業が注目すべき取り組みのひとつといえるのではないでしょうか。 世界が直面している環境課題に対して取り組めることを考え、消費者を巻き込みながらアクションをおこなっていくことは、新しい可能性を拓くとともに自社のブランディングにもつながります。

まとめ

繊維・アパレル業界は、環境負荷軽減への取り組み強化など様々な課題に直面しています。環境への配慮、適量供給、リユースなど、サステナブルな社会の実現に向けた挑戦が進むなかで、自社ができることを考え実践していくことが、消費者との関係づくり、そして差別化につながるのではないでしょうか。

COMMENT

現在コメントはございません。