2022.09.16

サーキュラーエコノミーとは?定義や企業ができること、取り組み事例まで解説 0

目次

かつて日本を含む先進国では、大量生産・大量消費・大量廃棄の経済モデルが長く続いてきました。しかし近年の環境問題への意識の高まりを受け、「サーキュラーエコノミ」への転換を目指すことが世界的な潮流となってきています。

今回の記事では、サーキュラーエコノミーの基礎知識を解説するとともに、サーキュラーエコノミーの実現に向けて企業が出来ることを、取り組み事例を示しながら紹介します。

サーキュラーエコノミーとは

最初に「サーキュラーエコノミー」の意味と、その実現が求められる背景を解説します。

持続可能な形で資源を利用する「循環経済」のこと

サーキュラーエコノミーとは、持続可能な形で資源を利用する「循環経済」のことです。エレン・マッカーサー財団とよばれる国際的な団体が推進するもので、次の3つの原則が掲げられています。

【サーキュラーエコノミーの3原則】

|

(これらのうち1つ以上の項目に該当し、かつそれ以外の2項目に逆行しないことが、企業の“循環性”を評価するにあたっての条件とされます。)

「循環経済」は、サステナビリティへの注目を機に新しく生まれた概念だと誤解されがちですが、初めてこの言葉が日本で公に登場したのは「循環経済ビジョン」が策定された1999年のことでした。

1999年の循環経済ビジョンでは、最終処分場ひっ迫などの課題に対応するために「3R(Reduce・Reuse・Recycle)」が本格導入されました。その結果、廃棄物の削減とリサイクル率向上が進展してきたという歴史があります。

3R・シェアリングエコノミーとの違い

では「サーキュラーエコノミー」と「3R」とでは何が違うのでしょうか。

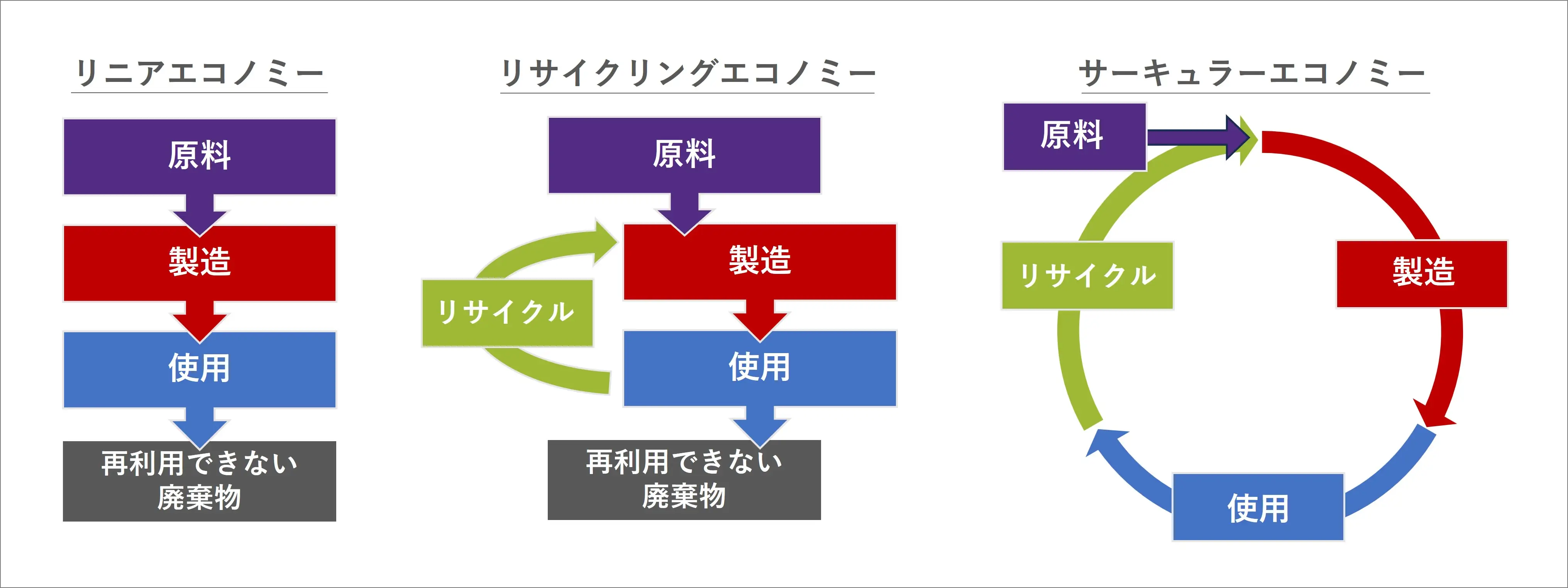

「3R」はゴミの削減・再利用・再資源化の取り組みを指しますが、大量生産・大量消費を前提とした従来型の経済活動「リニアエコノミー」が前提になっています。

一方「サーキュラーエコノミー」は、3Rをベースとした「リサイクリングエコノミー」をさらに推し進め、廃棄物を出すことなく資源を循環させる経済の仕組みをいいます。廃棄されていた製品や原材料を資源として捉えることで、生産活動における新たな資源の投入量を減らしていくモデルです。

医療に例えると、3Rが対処療法的であるのに対し、サーキュラーエコノミーは予防医療的な位置づけだと考えると分かりやすいかもしれません。

また、「サーキュラーエコノミー」と混同されがちな言葉として「シェアリングエコノミー」がありますが、こちらは個人と個人・企業等との間で、活用可能な資産(場所・モノ・スキルなど)を、インターネットを介してシェア(売買・貸し借り等)することで生まれる経済の形をいいます。「民泊」や「カーシェア」、「クラウドソーシング」などがその代表例です。

サーキュラーエコノミーが注目される理由とは?

さまざまな資源問題・環境問題の対応策として

サーキュラーエコノミーの実現が求められるようになった背景には、世界的な人口増加や経済成長に伴う、以下のような資源問題・環境問題があります。

|

しかしこれらの問題は臨界点に達しつつあり、持続可能な経済成長や社会を実現するためには、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とする従来の「リニアエコノミー」を脱却する必要があるといわれています。また、2050年までに「カーボンニュートラル」を達成するためには、これまで以上の環境負荷軽減が不可欠だといえるでしょう。

特に、多くの資源を輸入に頼っている日本では、「資源を消費する」のではなく「資源を資産として活用し、循環させる」という意識が大切になります。

こうした状況と、国や企業に対する環境配慮要請の高まり、デジタル技術の発展などにより、「新たな資源の投入・消費を抑える」・「廃棄を前提としない」という新しい経済成長のあり方である「サーキュラーエコノミー」の実現が期待されるようになったのです。

プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律

サーキュラーエコノミーの実現、及びプラスチックの資源循環促進のための法律として、2022年4月には「プラスチックに係る資源循環の促進に関する法律」が施行されました。(※通称「プラ新法」)

この法律では、市区町村において製品プラの回収・再資源化は従来オプションであったものが、実質義務付けられた形となりました。法規制対応の観点からもサーキュラーエコノミーの実現が求められるようになった例といえます。

(※プラ新法とはどのような法律か、過去とどのような違いがあるのかなど、解説しております。)

企業の持続的な成長を高める方策のひとつとして

先に述べた「サーキュラーエコノミーの3原則」を見据えた企業活動は、企業の持続可能性を高めることにもつながります。

例えば、「ユーザーがモノを所有する」という考え方から「共有する」ことを前提とした、シェアリング型のビジネスモデルへ転換した場合、比較的薄利となる場合が多いですが、安定的・継続的な収益の確保が見込めます。

また自動車やバイク、家電製品などのように生産活動に膨大な資源を必要とするものは、カーシェアリングのようなシェアリングプラットフォームを構築し大勢で有効に共用することで、生産の総量を抑えるとともにコスト削減や在庫を抱えることによるリスク低減などにもつながります。

このように、従来型のリニアエコノミーからビジネスモデルの転換を図ることが、SDGsの実現が求められる社会における「中長期的な競争力の確保」につながるほか、ポストコロナ時代における新たな競争力にもなり得ます。

(※企業がサステナビリティに取り組むべき理由について、詳しく解説しています。)

なお、自社のビジネスに対して以下のような問いかけをすることで、サーキュラーエコノミーへの貢献のヒントが得られるかもしれません。

|

【4選】サーキュラーエコノミー実現に向けた企業事例

循環型の事業活動は範囲が広く、業界・業種ごとにさまざまな事例があります。そこで、今回は主に経済産業省の資料「サーキュラー・エコノミー及びプラスチック資源循環分野の取組について」に取り上げられた企業のサーキュラーエコノミーに対する取組事例を紹介します。

トヨタ自動車

トヨタ自動車では、「トヨタ環境チャレンジ2050」として日本で培われた廃棄物の適正処理方法やリサイクル技術をグローバルに展開し、循環型社会・システムの構築を目指しています。

また、樹脂をはじめとした再生材の利活用に向けた取り組みも実施。低CO2再生材の使いこなしと、供給量拡大のための技術開発などを推進しています。

パナソニック

出典:パナソニックホールディングス「Panasonic GREEN IMPACT」

出典:パナソニックホールディングス「Panasonic GREEN IMPACT」

パナソニックでは2022年に環境に関する長期ビジョン「Panasonic GREEN IMPACT」を発信しました。その実現のため3か年の環境行動計画「グリーンプラン2021GREEN IMPACT PLAN 2024」を定め、工場から排出される廃棄物のリサイクル率99%以上を目指すなど具体的な目標を掲げながら「資源循環型のものづくり」を推進するほか、「サーキュラーエコノミー型の事業の創出」に取り組んでいます。

取り組みの一環として、使用済み家電からのプラスチック、鉄、銅などの資源回収や、集合住宅における居住者向けIoT電動アシスト自転車シェアリングサービスの実証実験などをおこなっています。

サントリー

サントリーでは、「プラスチック基本方針」を策定し、「Recycle & Renewable」および「Reduce & Replacement」に取り組んでいます。

具体的には、Recycle & Renewableとして、2030年までにペットボトル素材をリサイクル素材および植物由来の素材に100%切り替えること、リサイクルシステムの構築に政府や業界、各種団体と取り組む方針です。

Reduce & Replacementでは、容器および包装の変更によってプラスチック使用量を削減することを定めています。

日揮グループ

日揮グループでは、廃プラスチックのガス化リサイクルや油化リサイクル、繊維リサイクル、持続可能な航空燃料である「SAF」の製造といった幅広い事業を通じて、サーキュラーエコノミーの実現に向けて具体的な取り組みを進めています。

これらの事例にまつわる記事ついては「サスティナビリティハブ」に掲載しているため、ぜひご一読ください。

(※廃プラスチックのケミカルリサイクルについて、分かりやすく解説しています。)

(※日揮ホールディングス サステナビリティ協創部の西村勇毅氏が、YouTubeチャンネル「SDGs Biz」にて、持続可能な航空燃料「SAF」の概要を紹介しました。 )

【2ステップ】サーキュラーエコノミーの進め方

この章では、企業がサーキュラーエコノミーを進めるために必要なステップを解説します。

Step1.社内横断チームをつくり、基本方針を策定する

サーキュラーエコノミーを実現するビジネスモデルを考えるためには、サービスや商品を設計する最初の段階から、製造からリサイクルまでを一貫して考慮に入れる必要があります。そのため、商品企画やデザイン、設計、技術、購買、カスタマーサービスなど、社内の関係部署の担当者から成る社内横断チームを作り、基本方針を策定することが理想的です。「なぜ/どのように/いあつまでにサーキュラーエコノミーに取り組むのか」といった基本方針を関係者で共有することは、全社にまたがる長期プロジェクトを円滑に進めることにつながります。社内でサステナビリティ委員会を設立するのも一案です。

Step2.基本方針に沿って取り組む施策を検討する

サーキュラーエコノミーの構築は大規模プロジェクトになるため、短期間でおこなうことは難しく、中長期にわたることを前提にロードマップを準備することが必要です。

国内のサステナビリティをめぐる動向や法令規制、素材トレンド、業界・他社動向といった視点から、自社がいつまでに何をやるのかをプロットします。さらに、生活者の価値観の変容を踏まえて予測を加え、「今すぐにできること」と「中長期でやるべきこと」を決定します。

この2つの軸を意識して取り組む施策を検討することで、現場を置き去りにすることなく、全社で足並みを揃えながらサーキュラーエコノミーを進めることができるでしょう。

まとめ

サーキュラーエコノミーへの対応は、もはや単なる環境問題への対応ではなく、自社が今後生き残っていくための新たなビジネスモデルの構築ともいえます。まずは「サーキュラーエコノミー実現に向けて企業ができること」でご紹介した4つの問いから、自社のビジネスを循環経済に結びつける糸口を見つけてみてはいかがでしょうか。

COMMENT

現在コメントはございません。