2023.09.12

繊維リサイクルとは?方法や日本・海外の現状、最新技術を分かりやすく紹介 0

目次

地球温暖化対策として、2015年のCOP21(国連気候変動枠組条約締約国会議)で採択された「パリ協定」を機に、世界ではカーボンニュートラルへの動きが加速しています。日本でも持続可能な社会を目指すため、「SDGs」や「サステナブル」といったキーワードが注目されるようになりました。

はじめに

我々の生活に欠かせない「衣服」にまつわるアパレル業界においても、環境問題への取り組みがおこなわれつつあることをご存知でしょうか。

全世界の温室効果ガス排出量の8~10%は衣服産業由来*といわれているだけでなく、世界における「衣服の生産量」はこの20年で以前の2倍に膨らみました。その反面、トレンドをおさえた洋服を安価で販売するファストファッションの普及により、「人々の1着あたりの着用期間」は、以前の半分程度に減ったという指摘があります。

つまり、より短いサイクルで衣服が廃棄されることで、温室効果ガスの排出が増加している状況なのです。(参照:国際連合広報センター「「持続可能なファッションのための国連アライアンス」とは?」(2019))

そこで今回は「衣服のリサイクル」に焦点を当て、手法や現状、どのくらいの量がリサイクルされているのか、また今後のトレンドや最新技術などを詳しくご紹介します。

繊維リサイクルの方法とは?

昨今のリサイクル手法は大きく3つに分類することができます。今回のテーマである「繊維リサイクル」も、この手法に準じて処理されることが多く、それぞれの特徴を紹介していきます。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルは、廃棄品を粉砕もしくは融解し、廃棄品の物質特性を変えないまま「次のリサイクル品の原料」とする方法です。

代表例はペットボトルを再度ペットボトルに生まれ変わらせるという「ペットボトルのリサイクル」で、繊維製品に関しては以下のようなリサイクルがおこなわれています。

- 古着をばらして布状にしたあと、雑巾や工場での油拭き用布(ウエス)に

- 布から繊維をわた状にほぐし、自動車の防音材に

- 合成繊維100%の布を洗浄・粉砕・溶解し、ボタンやファスナーなどの成形材として再利用

※これらの加工の段階において、材料の物質的な品質が悪くなる場合は、未使用・未加工の原材料(バージン素材)を混ぜることが一般的です。

マテリアルリサイクルのメリットは、リサイクルが安価にできること、デメリットはリサイクル品の品質が不安定になる場合があることです。また、機械的なプロセスとなるため、工程がシンプルである反面、染料や不純物の除去等は難しい点も特徴のひとつです。

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルは、素材を分子レベルで分解し、精製した後に化学合成・再製品化する手法です。

回収されたナイロンやポリエステルなどの化学繊維を分解・精製することで、他の物質に変換したり、もしくは元原料として再び利用します。

ケミカルリサイクルのメリットは、異素材を除去するために高品質の安定したリサイクル品が生産できること・石油由来の新品(バージン品)に限りなく近い品質を実現できることです。デメリットには、リサイクル工程が複雑であることから、処理プロセスが比較的高コストになることが挙げられます。

サーマルリカバリー(熱回収/サーマルリサイクル)

サーマルリカバリー(熱回収/サーマルリサイクル)は、衣料を可燃ごみと一緒に焼却し、その際に発生した熱を発電・電力供給や地区暖房、産業利用などに再利用する方法です。(繊維製品をそのまま燃やさずに金属などを取り除いた後、他の廃棄物と混ぜて固形燃料化してから利用する場合もあります。)

サーマルリカバリーのメリットは、廃棄物からエネルギーを回収して再利用できる点や、受け入れ原料の制限・縛りがほとんどない点です。

しかしEUでは、この手法はリサイクルとは見なされていません。廃棄物は新たな製品等へ生まれ変わてらず、つまりは循環せずに消費されて終わることから「リサイクル」の位置づけには相応しくないと考えられています。

先進国を始め、”リサイクル”でなくサーマルリカバリー/熱回収として差別化されつつあるため、今後は衣服の焼却は出来る限り減らすことを要求されていく流れにあります。

日本と海外の繊維リサイクルの現状

上記のように、おもに3つの手法で実施されている繊維リサイクルですが、本章では繊維産業の環境負荷を低減する手段として広く普及している「ペットボトルから繊維のリサイクル」に注目します。

実際にリサイクルされている量や現状、またEUにおける最新の動きを解説します。

国内における繊維リサイクルの状況

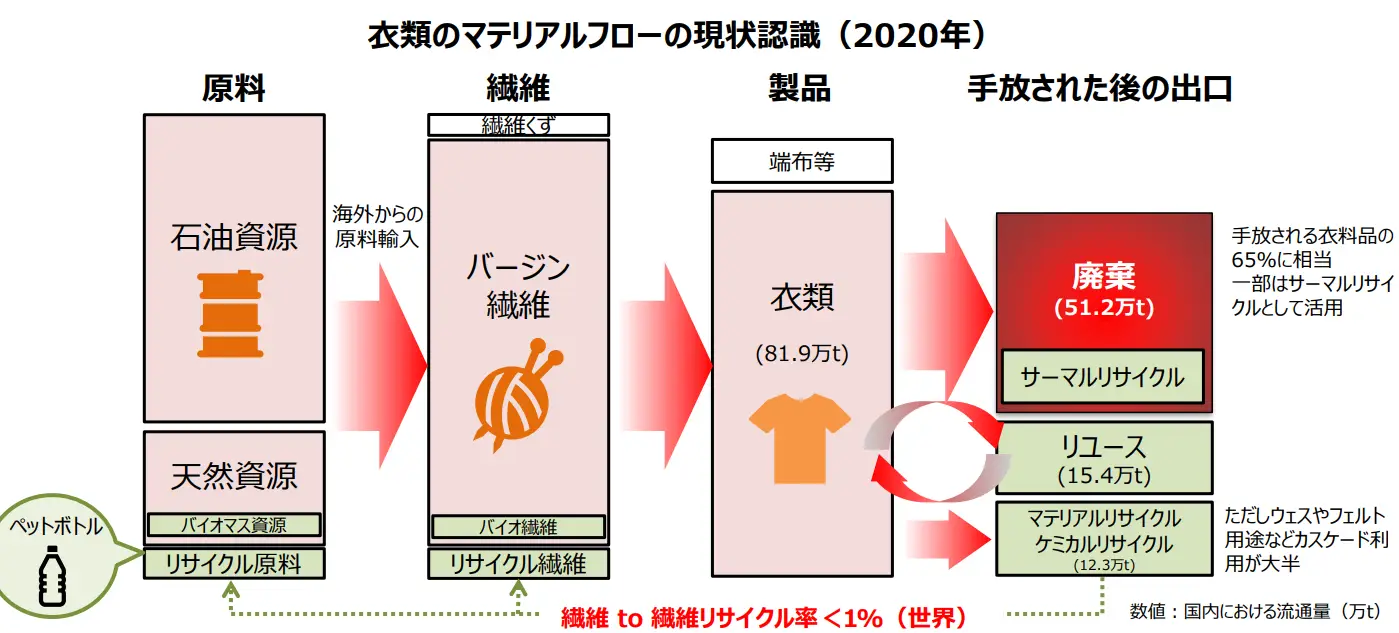

環境省が2020年に実施した調査によると、家庭からは年間81.9万トンの衣料品が手放されていますが、そのうちの51.2万トンはごみとしてそのまま焼却・埋め立て処分され、その一部はサーマルリカバリーとして活用されています。

出典:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター「繊維製品の資源循環システムの検討会」(最終アクセス 2024/4/17)

出典:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術戦略研究センター「繊維製品の資源循環システムの検討会」(最終アクセス 2024/4/17)

また、マテリアルリサイクルとケミカルリサイクルの合計は12.3万トンと全体のおよそ15%ですが、その大半がウエスやフェルトとしてカスケード利用されるもので、「繊維 to 繊維」のリサイクルは全体の1%未満しかありません。

国内におけるプラスチックから繊維にリサイクルされる割合

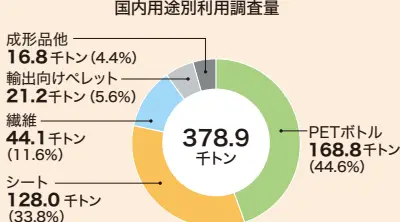

次に、リサイクル体制が特に確立されているといわれるペットボトルに注目してみましょう。

廃棄されたペットボトルは、新しいペットボトルに再生されるだけでなく(これを「ホリゾンタルリサイクル」といいます。)、食品トレーや卵パックなどにもリサイクルされていますが、ペットボトルから「繊維」にリサイクルされる割合は一体どのくらいなのでしょうか。

出典:PETボトルリサイクル推進協議会「PETボトルリサイクル年次報告書2023」(最終アクセス 2024/4/17)

出典:PETボトルリサイクル推進協議会「PETボトルリサイクル年次報告書2023」(最終アクセス 2024/4/17)

上記のグラフは、2022年度に日本で再利用されたペットボトルの用途別利用量を表したものです。衣類などの繊維には、再利用されたペットボトルのうちの約12%が活用されています。 具体的には、ペットボトル由来の再生繊維から作られた布団やカーテン、白衣や体操服などの商品が、学校・オフィス・病院といった様々な場所に導入されています。

EUの繊維リサイクルの状況

EUは2022年3月に、繊維の持続可能な循環型活用に向けた方針「持続可能な循環型繊維戦略」を打ち出しました。(参照:【EU】持続可能な循環型繊維製品のための戦略の公表 )

|

方針のなかで目標として掲げられていること

|

| 2030年までに、EU域内で販売される繊維製品を下記の通りにする。 ■リサイクル可能で耐久性を持ったもの ■リサイクル済み繊維を大幅に使用したもの ■危険な物質を含まずに、労働者の権利などの社会権や環境に配慮したもの |

たとえば、2次元QRコードのような「デジタル製品パスポート」の導入のもと、製造元・使用材料・リサイクル性・分解方法などの情報が読めるようにするなど、生産事業者に対して情報の開示を要求する動きが見られています。

そ製品の耐久性や再利用などの衣服等の設計・製造要件を定めた「エコデザイン要件」も提言され、リサイクルも見据えた製品設計が求められるようにもなりました。 このようにEUでは、繊維リサイクルの実現に向けて生産事業者を巻き込んだ制度の構築が始まっています。

求められる最新の繊維リサイクルには何がある?

経済産業省は、2022年に「2030年に向けた繊維産業の展望(繊維ビジョン)」を発表しました。当展望では、今後の新市場の開拓やサステナビリティとデジタル化に向けた方向性を整理しながら、「資源循環の取り組み強化」をメインに掲げています。 (参照:METI/経済産業省「2030年に向けた繊維産業の展望(繊維ビジョン)」)

そのことから、新しい技術や、クローズドループ・リサイクル(※品質を維持した材料で廃棄物を再生産し、製品に転換する技術)などが期待されていますが、実際に具体的にはどのような技術・取り組みが求められているのでしょうか。

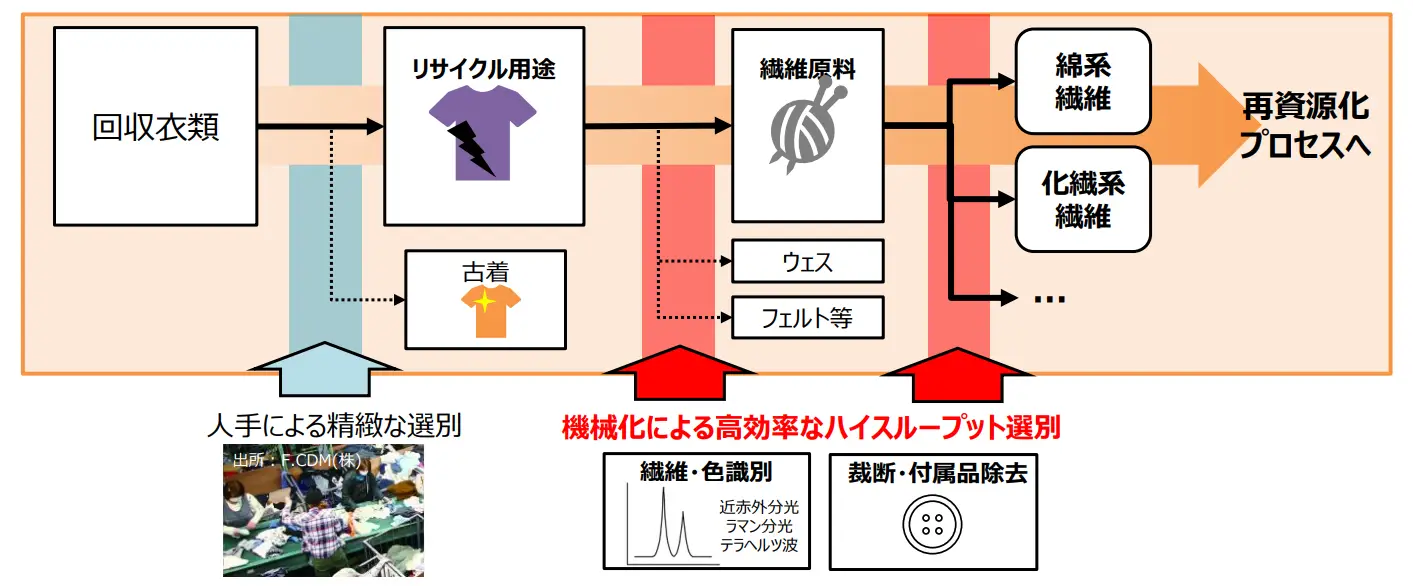

リサイクル原料の回収を高度選別技術で効率化

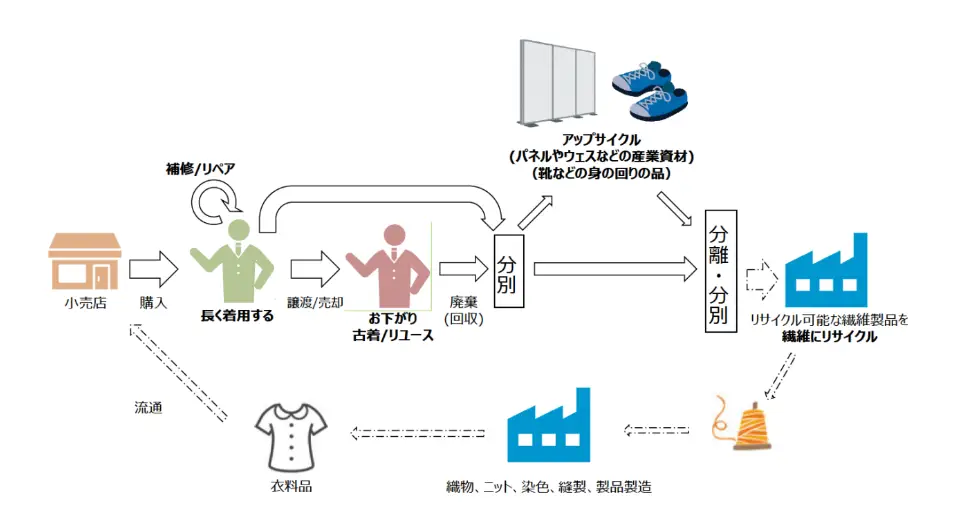

まず、繊維の原料となる衣類(リサイクル原料)を効率的に回収するためには、下記の図に示されるように機械化による「高効率な高スループット選別技術」が求められます。

出典:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「第1回 繊維製品の資源循環システムの検討会」(最終アクセス 2024/4/17)

出典:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「第1回 繊維製品の資源循環システムの検討会」(最終アクセス 2024/4/17)

同時に繊維分別のための識別技術や裁断・付属品の除去の機械化も重要です。現状では、国内における数十万トン規模の廃繊維はすべて手作業で選別されています。そのため混紡品などの複合的な素材を高度に識別すること、またボタンなどの付属品の除去(手作業)も取り組むべき課題といえるでしょう。

繊維リサイクルの拡大には、選別のための機械化をはじめとする様々な技術が必要と考えられています。

【関連記事】日揮ホールディングスと東京大学、帝人などと共に設立したワーキンググループを率いていらっしゃる東京大学の平尾教授に、「循環型社会作りにおける衣服特有の課題」についてインタビュー形式でお話を伺った連載記事です。

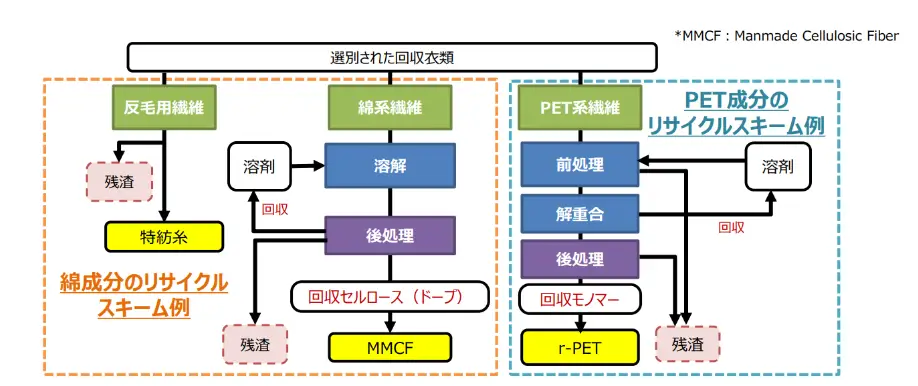

高品位な繊維原料への再資源化技術における開発(綿・PETの例)

次に、高品質な繊維原料への再資源化を実現するために開発された、新しい技術を紹介します。下記の図で示されているのは、選別された回収衣類が再資源化されるまでのリサイクルスキーム例です。

出典:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「第1回 繊維製品の資源循環システムの検討会 繊維製品の資源循環システムの構築に向けた技術開発について」(最終アクセス 2023/7/4)

出典:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「第1回 繊維製品の資源循環システムの検討会 繊維製品の資源循環システムの構築に向けた技術開発について」(最終アクセス 2023/7/4)

綿成分(セルロース)では、反毛*作業をおこなった後に再紡糸する方法や(マテリアルリサイクル)、回収・選別した衣類からセルロースを集めてMMCF(人工的に製造されたセルロース繊維)に紡糸する方法があります(ケミカルリサイクル)。 またPET成分では、重合している高分子物質を分解させる「解重合」によるケミカルリサイクルの方法などがあります。

*反毛…毛織物や毛糸のくずをほぐして繊維とすること。

リサイクル手法の融合によるシナジーの創出

本記事の第2章でも説明したように、マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクル・サーマルリカバリーはそれぞれ異なるリサイクル手法ですが、これらを組み合わせると、資源の効率的な利用や環境負荷の軽減といったシナジーが期待できるといわれていることをご存知でしょうか。

マテリアルリサイクルで得られた繊維は品質が低くなるデメリットがありますが、これにケミカルリサイクルを併用することで高品質な製品を生成できるようになります。さらに、ケミカルリサイクルの処理コストが高いというデメリットについても、マテリアルリサイクルやサーマルリカバリーを組み合わせることでコストの軽減が期待できます。

たとえば単一のリサイクル方法を実施しているリサイクル業者やメーカーは、他の手法でリサイクルをおこなっている会社と協業することで、シナジーを生むサービス提供が可能になるかもしれません。企業競争力の強化につながる見込みもあるため、検討する価値を見出すこともできそうです。

本章のまとめ

回収される衣類には、多様な繊維成分・染料や加工剤をはじめとする不純物が含まれています。リサイクルの効率を上げるためにはそれらを分離するプロセスも必要であり、対象とされている繊維以外の分離プロセスが求められています。

【関連記事】「サステナブルファッション」について解説した記事です。サステナブルなファッションについて基礎から学びたい場合はぜひご覧ください。

循環型サプライチェーン構築と実際の取組み

ここまでは「繊維リサイクル」を多角的に見てきました。では繊維リサイクルの活性化をはかるためには何が重要でしょうか?これには、全体プロセスを包括する「循環型のサプライチェーン」が重要といえるでしょう。

製品のライフサイクルが循環型になっていると、本来は廃棄予定だったものが再利用やリサイクルに回されることとなり、新たな原材料に関わる資源の節約や、製造工程におけるエネルギーなどの削減に繋がります。

繊維リサイクル(衣料品)における循環システムの全体イメージ

出典:製造産業局 生活製品課「繊維製品の資源循環システムをめぐる現状と課題」(最終アクセス 2023/7/4)

出典:製造産業局 生活製品課「繊維製品の資源循環システムをめぐる現状と課題」(最終アクセス 2023/7/4)

これは繊維リサイクルにおける循環システムのイメージです。

まず【消費者】に望まれるのは、購入した衣類に補修やリペアといった方法を採りながら、可能な限り長く着用することです。次のアプローチには古着市場などでのリユース、家族・友人への譲渡もあり、さらにその後は破棄(回収)され、分別・リサイクルへ回っていきます。

リサイクルのスキームでは、第2章で紹介したマテリアルリサイクルにより産業資材等に活用されたり、あるいはケミカルリサイクルにより「繊維 to 繊維」としてリサイクルされ、衣料品として再び市場に流通していく流れが求められています。

【生産事業者】は、消費者がこうしたリサイクルの流れに乗りやすいような設計(環境配慮設計)を進めていく必要があるでしょう。 環境配慮設計~リサイクルまでの一連の流れにおいては、各プロセスで今以上のコストが発生しますが、上記のサプライチェーンを通した連携や効率化を積極的におこなっていくことでコストの低減が図れると考えられています。

【関連記事】下記は個人で出来る衣服のリサイクル方法について分かりやすく紹介した記事です。私たちが取り入れやすい、身近な「リユース・リサイクル」について詳しく解説しています。

【関連記事】こちらの記事では、循環型の取り組みに課題がある5分野の1つに挙げられている「繊維・アパレル業界」の現状、また課題などを解説しています。

まとめ

今回は、繊維リサイクルの方法・現状から最新の技術についてご紹介しました。皆さまのご参考になりましたら幸いです。

COMMENT

現在コメントはございません。