2022.04.22

サステナビリティ委員会とは?役割や体制、取り組み内容を解説 0

目次

SDGsなどを背景に「持続可能な社会の実現」が社会全体の課題として認識されるようになり、サステナビリティを意識した経営戦略を打ち出す企業が増えています。企業としてサステナビリティを推進するために、社内に「サステナビリティ委員会」を設置するケースも少なくありません。

今回はサステナビリティ委員会について、主な役割から体制、具体的な取り組み内容まで詳しく解説します。

サステナビリティ委員会とは

はじめに、サステナビリティ委員会の基礎知識を解説します。企業によって異なる部分もあるため、一例として参考にしてください。

サステナビリティ委員会の役割

サステナビリティ委員会とは、「企業と社会の持続可能性の両立」を目指し、サステナビリティ推進活動に取り組む専任組織として設置されるものです。これまでは社内の部署や事業単位で取り組んできた施策・啓発活動を、企業・グループ全体に展開し、その取り組みを “強化・加速” させるための中枢となる役割を持ちます。

社内での位置づけ・体制

サステナビリティ委員会は、経営判断にサステナビリティの視点を取り入れるため「経営の中枢に密接にかかわる下部組織」として位置づけられることがほとんどです。 サステナビリティ委員会で審議された事項が取締役会や経営会議などに定期的に付議・報告され、ディスカッションの場が持たれるケースもあります。また、代表取締役(社長)がサステナビリティ委員会の委員長を兼任することで、幅広い組織が連携できるような体制を構築している企業も存在します。

さらにこれらの中枢組織と現場をつなぐ役割として、サステナビリティ委員会の配下に「推進部」や「推進室」といった部署を設置しているケースもあります。推進部が現場から共有された実務レベルの現状や課題をふまえた上で、サステナビリティ委員会と経営層が連携し、意思決定を実施することが一般的です。

国内外のサステナビリティ委員会の設置状況

社内にサステナビリティ委員会を設置している企業はどの程度あるのでしょうか。国内外の設置状況を見てみましょう。

日本の状況:多くの企業が設置に前向きな姿勢

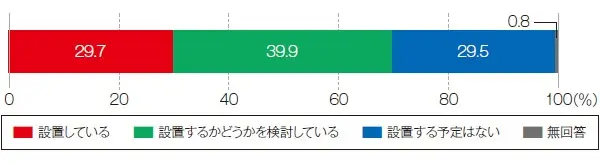

2021年に日経ESGが実施したアンケート結果は以下の通りです。(対象:東証第一部等上場企業3,715社)

出典:日経ESG「緊急調査 プライム希望8割超」(最終アクセス 2023/11/13)

出典:日経ESG「緊急調査 プライム希望8割超」(最終アクセス 2023/11/13)

取締役が参加するサステナビリティ委員会を「既に設置している」と回答した企業は、回答企業数948社のうちの29.7%、「設置するかどうかを検討している」と回答した企業は39.9%におよびました。 両者を合わせると、約7割の企業がサステナビリティ委員会の設置に対して前向きな姿勢を示していることが分かります。また、約4割の企業が検討段階にあることから、サステナビリティ委員会の設置企業は今後も増えていくと考えられます。

一方で、サステナビリティ委員会を「設置する予定はない」と回答した企業は全体の29.5%でした。 「ESGの取り組みの課題」という問いに対しては、「どのように情報開示すべきか知識・ノウハウがない」や「必要な人員・予算が確保できない」などの回答も見られています。

企業の利益だけでなく、環境や社会に目を向けた経営が 当たり前のものとして根付くためには、経営層のノウハウや知見の蓄積などの課題が残っているようです。

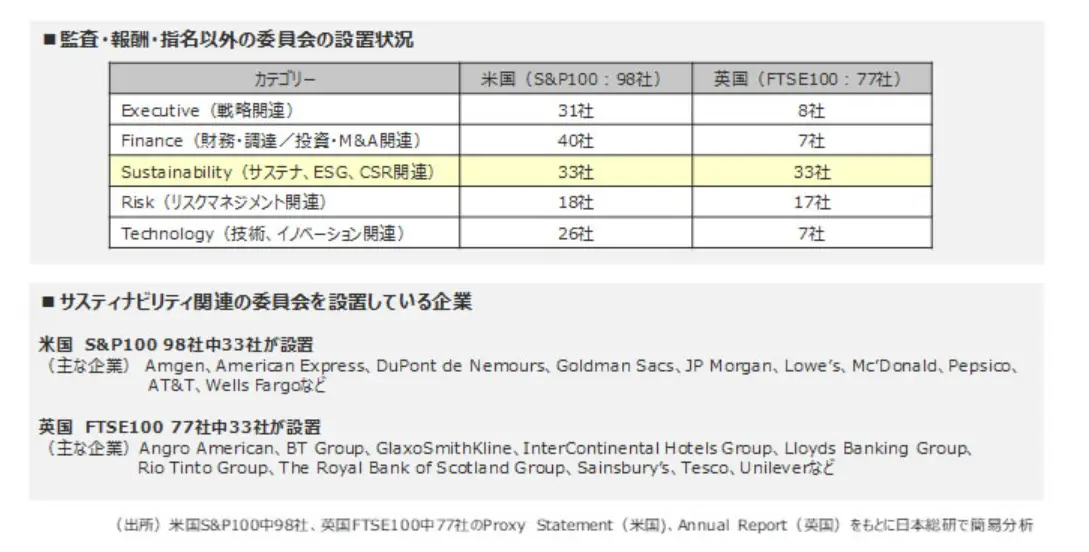

世界の状況:アメリカ・イギリスの設置数

アメリカで合衆国は、S&P100*を構成する企業98社中33社(約33.7%)が、イギリスではFTSE100**を構成する77社中33社(約42.9%)がサステナビリティ関連の委員会を設置していることが明らかになっています。 *S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが算出している、アメリカ合衆国の株価指数 / **ロンドン証券取引所に上場している時価総額上位100銘柄で構成されている株価指数

出典:日本総研「【コーポレート・ガバナンス改革の展望】第6回」(最終アクセス 2023/11/13)企業ではサステナビリティ委員会以外にも、財務やリスクマネジメントといった様々な目的に応じた委員会が設置されますが、サステナビリティ関連の委員会が増設の上位を占めており、注目度が高まっていると言えます。

出典:日本総研「【コーポレート・ガバナンス改革の展望】第6回」(最終アクセス 2023/11/13)企業ではサステナビリティ委員会以外にも、財務やリスクマネジメントといった様々な目的に応じた委員会が設置されますが、サステナビリティ関連の委員会が増設の上位を占めており、注目度が高まっていると言えます。サステナビリティ委員会の設置が進む理由

国内外の多くの企業でサステナビリティ委員会の設置が進んでいる主な理由として、2つのポイントを解説します。

サステナビリティ推進にむけた社内体制の構築のため

多くの企業では役割に応じて部署やチームが設置されており、仕事内容や責任の範囲が明確にされています。このような縦割り型組織は、役割の明確化というメリットがある反面、他部署の仕事に対しては当事者意識をもちにくいという課題があります。 そのため、企業全体でサステナビリティ推進の方針を掲げても、活動が進みにくいこともあるでしょう。そこで組織内における連携不足解消のためにも、サステナビリティ委員会を中心とする、部署横断的な連携を生む体制が作られ始めています。

さらに社内におけるサステナビリティ推進活動として、ハラスメント対策をはじめとした”多様性を認める働きやすい職場づくり”も不可欠であることから、サステナビリティ委員会を設置しながら社内体制を整える企業も少なくありません。

日揮ホールディングスにはグループ内横断のサステナビリティ委員会が設置されており、以下の記事では設立メンバーの堀川氏にその経緯や活動内容などを伺いました。あわせてご覧ください。

ESG経営を実行するため

昨今は、環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)の3要素を投資の判断材料として考えるESG投資が世界的に注目されています。

(※ESG投資の基礎について知りたい方は下記の記事もご覧ください。)

さらに、ESG投資を重視した「ESG経営」に取り組む企業も増加傾向にあります。また、ESGと企業の稼ぐ力を両立するSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とよばれる戦略も登場しました。 企業が環境や社会に目を向けた取り組みを推進することは、社会的信頼を得るため、また持続的に事業を発展させるために不可欠となっています。 取締役が参加する「サステナビリティ委員会」を設置することで、ESG経営やSXへの取り組みについて対外的なアピールができ、経営の中核にサステナビリティの視点を入れられることも重要なポイントといえるでしょう。

(※ESG経営の基礎について、下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。)

サステナビリティ委員会の取り組みとしておこなうこと

サステナビリティ委員会の取り組み内容は企業によって異なりますが、主に次のような取り組みがおこなわれています。

サステナビリティ推進のための基本方針立案

サステナビリティ推進活動として取り組むための大まかな方針・戦略を検討し立案しています。主なテーマとしては、気候変動や資源循環、環境汚染などをはじめとした環境問題や、人権・労働問題、地域社会への貢献などが挙げられます。

立案した方針を報告・付議し議論をおこなったり、経営方針や事業活動戦略に対してサステナビリティ観点からの提言をおこなったりと、経営層との連携が重要なポイントです。

基本方針に沿った施策の推進

続いて「サステナビリティ推進のための基本方針を、自社の事業へどのように落とし込んでいくか」を検討し、実行していきます。環境問題への取り組みとしては、「事業で消費する電力を再生可能エネルギーへ移行する」、人権・労働問題への取り組みとしては「ハラスメント対策の一環として研修を実施する」などが考えられます。 これらの施策を推進するにあたって、施策について現場のメンバーに説明し理解を得ること、必要に応じて方針や計画を修正することなどもサステナビリティ委員会の業務の1つです。

また既存の事業活動に対して、サステナビリティの観点からリスクを指摘したり、改善の提言をする場合もあります。

サステナビリティに関連する情報の開示

次に、サステナビリティ推進のための基本方針および事業の推進内容をステークホルダーへ開示します。社内イントラや社内報へ情報を掲載するほかに、自社のホームページやパンフレットなどへの掲載、報告書の作成をおこないます。 開示した情報に対するフィードバックを、取り組みに適切に反映し改善・推進していくことも求められます。

外部有識者との対話

企業に対する社会的な要請を正しく理解し、サステナビリティ推進やESGの最新の動向を取り入れるため、投資家やNGO、大学教授といった多様な外部有識者と対話をおこなったり、国際団体に加入して連携を図ったりする場合もあります。

まとめ

サステナビリティ委員会は「企業」と「社会」の持続可能性の両立を目指し、サステナビリティ推進活動を強化・加速させることを目的とした組織のことです。サステナビリティ委員会は、社内のサステナビリティ推進活動にまつわる意思決定機関として、基本方針や戦略策定、目標の進捗管理、施策の審議などを担うのが主なミッションといえます。サステナビリティ推進を企業の長期成長戦略の1つとし、目標達成に責任を持つ機関として委員会を機能させてみてはいかがでしょうか。

COMMENT

現在コメントはございません。