化石燃料に代わり注目される「バイオマス燃料」とは?種類や事例を紹介 0

目次

カーボンニュートラルや循環型社会の実現に向け、「バイオマス燃料」が注目される機会が増えてきました。

今回の記事では、バイオマス燃料の概要から種類、それぞれの特徴を解説していきます。バイオマス燃料の種類ごとによる活用事例も紹介しているため、参考にしてみてください。

バイオマス燃料とは

バイオマス燃料とは、動植物から生まれた生物資源(バイオマス)でつくる燃料のことです。

化石燃料と同様にバイオマス燃料を使用(=燃焼)した際にはCO₂が発生しますが、植物由来のバイオマスはその成長過程において「光合成」によりCO₂を吸収しています。そのため、燃焼時に発生するCO₂と相殺され、「バイオマス燃料の使用時にCO₂は発生しない」とみなされます。またバイオマス燃料はそのまま燃焼したり、ガスにして発電に利用することもできます。

京都議定書においても、バイオマス燃料は化石燃料に代わるカーボンニュートラルな燃料として扱われており、利用拡大が期待されています。

| ※ 化石燃料(石油、石炭、天然ガス等)は、動植物などの死骸などが堆積してできたという説もありますが、再生するのに極めて長い年月を要すること、また再生が極めて困難と考えられることから、化石燃料はバイオマス燃料とは別物と考えられています。 |

バイオマス燃料の種類

つぎに、代表的なバイオマス燃料の種類について見ていきましょう。

| 製造方法 | 種類 | 利用方法 | |

|---|---|---|---|

| 木質バイオマス | バイオマスを薪、チップ、ペレットなどに加工する | 固体燃料/液体燃料/気体燃料 | ボイラーの燃料、発電燃料、化学原料、エタノール など |

| バイオエタノール | バイオマスを発酵・蒸留する | 液体燃料 | ガソリンの代替燃料 |

| バイオディーゼル | バイオマスメタノールと化学反応(メチルエステル化)させる | 液体燃料 | 軽油の代替燃料 |

| バイオガス | 微生物の働きでバイオマスをメタン発酵させる | 気体燃料 | 発電燃料 |

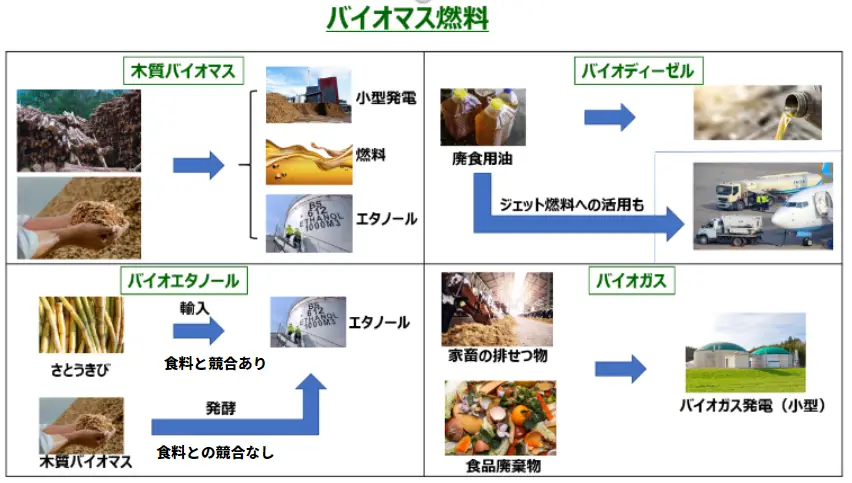

1.木質バイオマス

木質バイオマスとは、樹木の伐採や造材時に発生した枝葉などの林地残材、また製材工場などから発生する樹皮やおが屑などのほか、住宅の解体材や街路樹の剪定枝などを加工し、燃料にしたものです。加工方法によって主に①薪、②チップ系、③ペレット系の3種類に分けられます。

木質バイオマスはボイラーの燃料として使用でき、チップ・ペレット化した場合は熱分解し、発電の燃料や化学原料としても利用できます。また発酵させるとエタノール等も製造でき、使い道は様々です。

しかし木質バイオマスの資源は点在していることも多く、安定的な原料調達が課題とされています。バイオマス資源が豊富な林地残材は収集に手間がかかり、運送コストが高くなることもあります。木質バイオマスの安定供給に向け、燃料用途での森林利用や広葉樹・早生樹の活用など、新たな取り組みに向けた議論がおこなわれています。

2.バイオエタノール

バイオエタノールとは、サトウキビやトウモロコシ、木材などのバイオマスを、微生物によって発酵・蒸留することで製造する液体燃料です。基本的には酒を作る工程と同じで、バイオエタノールはガソリンの代替燃料として利用されています。

また海外では、主原料にサトウキビやトウモロコシなどの「糖質原料」、トウモロコシや麦などの「でんぷん質原料」が用いられることもありますが、日本では食物問題との競合を避けるため、非可食バイオマス(例:バガス(サトウキビの絞りかす)、黒液、建築廃材など)を原料としています。しかし非可食バイオマスからバイオエタノールを製造する場合、技術的なハードルは高くなります。そのためバイオエタノールの国内需給率は極めて低く、ほぼ全量をブラジルからの輸入(サトウキビ由来)に依存しています。

3.バイオディーゼル

バイオディーゼル (BDF) とは、植物性油脂をメタノールと化学反応(メチルエステル化)させ、温水洗浄や脱水をおこなうことで精製される「液体燃料」のことです。軽油の代替燃料として利用され、燃費や走行性能も軽油とほぼ同等といわれています。

海外では主に原料には菜種油やパーム油などが使用されていますが、日本ではバイオエタノール同様、食物問題との競合回避のため、廃食用油を使用しています。 製造過程の副生物としては、未反応の廃食用油、カリウムやメタノール、アルカリ触媒等が高濃度含まれる「グリセリン廃液」が発生します。バイオディーゼル生産量の約20%相当のグリセリン廃液が発生するケースもあり、適正処理や再資源化が課題となっています。

4.バイオガス

バイオガスとは、家畜や排泄物・食品残渣等などのバイオマスを、微生物の働きによりメタン発酵させて製造する気体燃料です。主に発電燃料として使用されますが、バイオガスによる発電規模は平均で約400kW程度(=一般家庭の約100世帯分の発電量ほど)と比較的小規模であるため、主に地産地消エネルギーとしての活用が期待されています。

製造過程で残る発酵残渣(消化液)の一部は肥料としての二次利用が可能な場合もあります。一般的な液肥と比べると臭気が少なく、窒素・リン酸・カリがバランス良く含まれる点がメリットでしょう。一方で二次利用できない発酵残渣(消化液)については、産廃処理が必要性などといった課題もあります。

バイオガスは一般的に、メタンが60%・CO₂が40%、さらに不純物として微量の硫化水素やアンモニアを含んでおり、硫化水素は腐食性が高く有毒です。そのため脱硫設備で除去し、メタンの純度を90%程度に高めた上で燃料として利用しています。

(※バイオマス発電については以下の記事も参考にしてください。)

従来とは異なる利用方法も

これまで紹介した4種類のバイオマス燃料のほか、昨今は木質バイオマスによる液体燃料の製造、廃食用油から製造するジェット燃料(SAF)の製造など、従来とは異なるバイオマス燃料の利用方法も検討されています。

(※SAFに興味のある方は下記も併せてご覧ください。)

バイオマス燃料のメリットと課題

バイオマス燃料のメリット5つ

バイオマス燃料のメリットとして、主に以下の5点が挙げられます。

|

課題1:収集や運搬コスト・競合の問題

次に、バイオマス燃料の課題を見ていきましょう。

一般的にバイオマス資源は一か所に大量に存在しているのではなく、薄く広く顕在しており、収集や運搬コストが高くなります。そのためコスト低減に向けた効率的な収集運搬や、地域活用システムの構築が必要です。 またバイオマス資源の利用は、食料の供給や既存用途(例:化粧品原料や燃料など)と競合する可能性もあります。多段階(カスケード)利用をしたり、食料/バイオマス資源のどちらとしても利用が可能な稲わらや木質等のセルロース系・廃棄物系原料などの有効活用が課題解決を担うといえます。

課題2:カーボンニュートラルであってカーボンフリーではない

第1章の冒頭でも示したようにバイオマス燃料はカーボンニュートラルと考えられますが、「カーボンフリー」ではありません。輸送や加工時に排出されるCO₂を総合的に見ながら、CO₂低減を目指すべきということも覚えておきましょう。

日本はバイオエタノールの大半を、世界有数のバイオエタノール大国のアメリカやブラジルから輸入していますが、タンカー輸送時、そして 工場での生産時にもCO₂は発生しています。これらのCO₂は「バイオエタノールを利用した際のCO₂発生量」としてカウントする必要があるほか、輸入に関しては関税などのコスト発生等も課題とされています。

【番外編】バイオエタノールと自動車の関係性から見える課題

自動車のエネルギー効率を示す指標に、「Well to Wheel(ウェル トゥ ホイール)」というものがあります。これは、走行時のCO₂排出量のみを評価するのではなく、油田から原油を採掘⇒燃料を生成するまでに排出されるCO₂量など、「客観的にすべてのCO₂排出量を考慮すべきだ」という考え方です。

電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)は環境にやさしい自動車とされていますが、燃料となる電気や水素を生成する際、燃焼や電気分解をすればCO₂が発生しています。自動車メーカーのトヨタは、自動車の燃料として何がベストかを考える際に「Well to Wheel 」の概念を重要視しているようです。

ちなみに、ガソリンとバイオエタノールを比べた際、発熱量が小さいのは「バイオエタノール」です。そのため同じ走行距離の場合は、ガソリンよりバイオエタノールの方が消費量が多くなっているのです。 こうした点から、「油田から燃料になるまでの過程を考慮すると、総合的なCO₂発生量は本当にバイオエタノールの方が少ない?」という問題意識も出ており、バイオマス燃料に関する課題の1つといえそうです。

(※電気自動車(EV)は本当のエコなのか、エコにするためにどうしたらいいのかという切り口のもと、下記の解説記事を公開しています。あわせてご覧ください。)

【5選】バイオマス燃料を活用している事例

最後にバイオマス燃料の活用事例を、燃料の種類ごとに紹介します。

1. 石川県小松市

石川県小松市では、温浴施設にて利用されてきた重油ボイラーを木質バイオマスボイラーに転換しました。木質バイオマスの燃料としては、杉や檜などの未利用間伐材を使用。1ヶ月平均15トンのCO₂の実現に成功しています。

(参照:林野庁木材利用課「木質バイオマス熱利用・熱電併給事例集」)

2. 沖縄バイオ燃料事業

さとうきびの主要生産地である沖縄県において、可能な限り沖縄県産さとうきび糖蜜由来のバイオエタノールを活用することで、バイオエタノール3%直接混合ガソリン(E3)を製造して県内のサービスステーションに供給し、E3の本格的な普及と自立商業ベースによる供給体制の確立を促進する事業が実施されました。沖縄県内のガソリン供給量の1割を超えるシェアを獲得するなどの成果を収めましたが、バイオエタノールの調達などコスト面が課題となり、事業は終了しています。

(参照:宮古毎日新聞社「バイオエタ事業化 今年度で実証事業終了」)

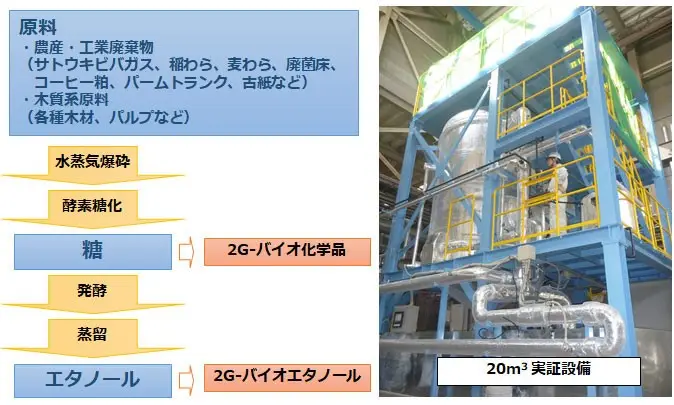

3. 日揮グループ

日揮グループは食糧と競合せず、CO₂削減効果の高い非可食バイオマスを原料とする2G(第2世代)バイオエタノール製造技術を開発しました。 バガス(サトウキビの絞りカス)や稲わら、廃菌床などの農産・工業廃棄物、木質軽原料をもとに、バイオ化学品やバイオエタノールとして活用できます。国内外での商業化に向けて、実証や開発を進めています。

■詳細はこちらからご確認ください。

4.エコERC

エコERCは、北海道帯広市に位置する従業員11名の企業ですが、十勝管内を中心とした公共施設などで、使用済みや賞味期限切れの天ぷら油などの植物性廃食用油や、飲食店および食品工場などから排出された廃食用油を回収しています。集めた廃食用油では、軽油の代替材料として利用されるバイオディーゼルを製造しています。

(参照:株式会社エコERC「バイオディーゼル燃料」)

5.あべのハルカス

出典:近鉄グループホールディングス「あべのハルカスの環境取組み」(最終アクセス 2022/12/21)

出典:近鉄グループホールディングス「あべのハルカスの環境取組み」(最終アクセス 2022/12/21)

日本一高い高層ビル(※)として知られるあべのハルカスは、レストランの厨房から出る生ごみから、熱や電気をつくるメタン発酵設備「メタファーム」を開発しました。建物内で完結させる形で、バイオガス発電を実施しています。 高層ビルでは日本初の試みとなっており、ビル内で処理することで処理にかかるエネルギーを削減することで、CO₂削減にも貢献しています。 ※2022年12月現在

まとめ

今回は、動植物(バイオマス)由来燃料であるバイオマス燃料についてご紹介しました。皆さまの参考になれば幸いです。

パームオイル搾油工場で生じる廃液からバイオメタンを製造する新規事業の取り組みについては、こちらの記事をご覧ください。

COMMENT

現在コメントはございません。