2022.12.20

バイオマス発電とは?仕組みや種類、メリットから課題まで解説 0

目次

地球温暖化対策や循環型社会の実現に対して注目を集めつつある、バイオマス発電。国内での導入事例も豊富なことから、導入を検討されている方、またバイオマス発電そのものの仕組みを知りたいと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、バイオマス発電の基礎知識をはじめ、種類やメリット・今後に向けた課題について解説していきます。

バイオマス発電とは?

バイオマス発電とは、動植物などから生まれた生物資源である「バイオマス」を原料とし、発電する方法です。 原料には、木質系、農業・畜産・水産系、食品産業系など幅広い有機物を使用することができ、これらを燃焼・ガス化することで発電をしていきます。

バイオマスの分類

「バイオマス」とは、バイオ(bio:生物)とマス(mass:量)の合成語ですが、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。エネルギー庁によると、バイオマスは下記のように分類されています。

出典:エネルギー庁「バイオマス発電」(最終アクセス 2022/12/16)バイオマスは化石燃料と同様、燃やされるとCO2を排出します。しかしバイオマスは「生物由来」であり、成長の過程において、光合成によって大気中のCO2を吸収しています。このCO2吸収量は、焼却時に発生するCO2量を超えないため、「バイオマス発電」では大気中のCO2量を増やさないとみなされます。(=カーボンニュートラルな発電方法)

出典:エネルギー庁「バイオマス発電」(最終アクセス 2022/12/16)バイオマスは化石燃料と同様、燃やされるとCO2を排出します。しかしバイオマスは「生物由来」であり、成長の過程において、光合成によって大気中のCO2を吸収しています。このCO2吸収量は、焼却時に発生するCO2量を超えないため、「バイオマス発電」では大気中のCO2量を増やさないとみなされます。(=カーボンニュートラルな発電方法)

またバイオマス発電の原料には建築廃材や農業残渣(ざんさ)などといった「廃棄物」を活用するため、循環型社会の構築にも寄与するとされています。(詳しくは第3章にて解説しています。)

さらに、上図において「生活系」に分類されているバイオマスの1つ「廃食用油」は、一般家庭や飲食店で使用されたあとの食用油のことです。昨今は、発電利用以外に持続可能な航空燃料「SAF (Sustainable Aviation Fuel)」の利用が検討され、メディア等でも注目を浴び始めています。

下記の記事ではSAFの概要を分かりやすく解説し、SAFにまつわる動画も視聴することができます。ぜひ参考にしてください。

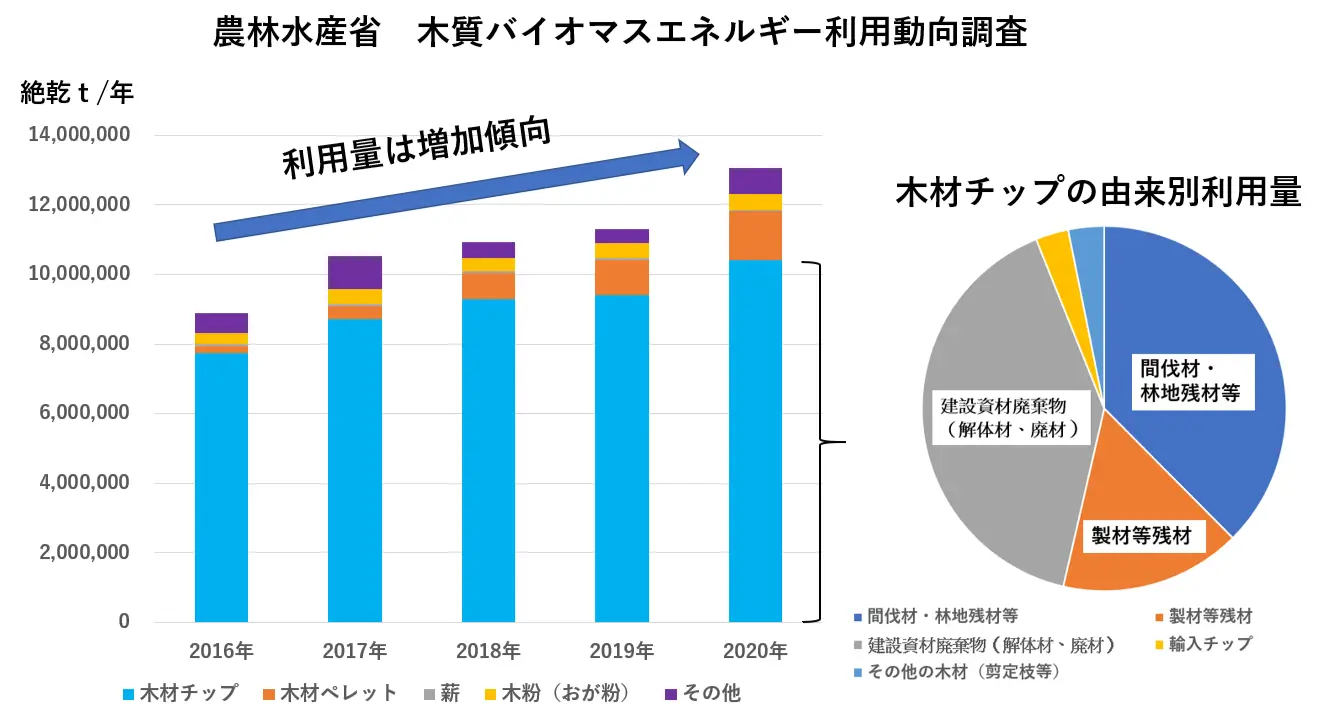

木質バイオマスの利用量

下記のグラフは、農林水産省による「木質バイオマスエネルギー調査」の結果を表したものです。木質バイオマスの利用量は年々増加傾向にあり、2020年は4年前と比較して約35%増加していることが分かります(2016年比)。

出典:農林水産省「木質バイオマスエネルギー利用動向調査」(最終アクセス 2022/12/19)さらに、右図の円グラフ「木材チップの由来別利用量」を見ると、「建築資材廃棄物(解体材・廃材)」の利用が約40%、「間伐材・林地残材等」の利用が約38%を占めています。 つまり、木材チップの利用は発電だけに限らず、熱分解*で燃料や化学原料に変換して利用する取り組みもおこなわれているということです。

出典:農林水産省「木質バイオマスエネルギー利用動向調査」(最終アクセス 2022/12/19)さらに、右図の円グラフ「木材チップの由来別利用量」を見ると、「建築資材廃棄物(解体材・廃材)」の利用が約40%、「間伐材・林地残材等」の利用が約38%を占めています。 つまり、木材チップの利用は発電だけに限らず、熱分解*で燃料や化学原料に変換して利用する取り組みもおこなわれているということです。

(*バイオマスの熱分解による取り組みの一例は、下記からご覧ください。)

国内初の森林資源を活用したグリーンリファイナリー事業について

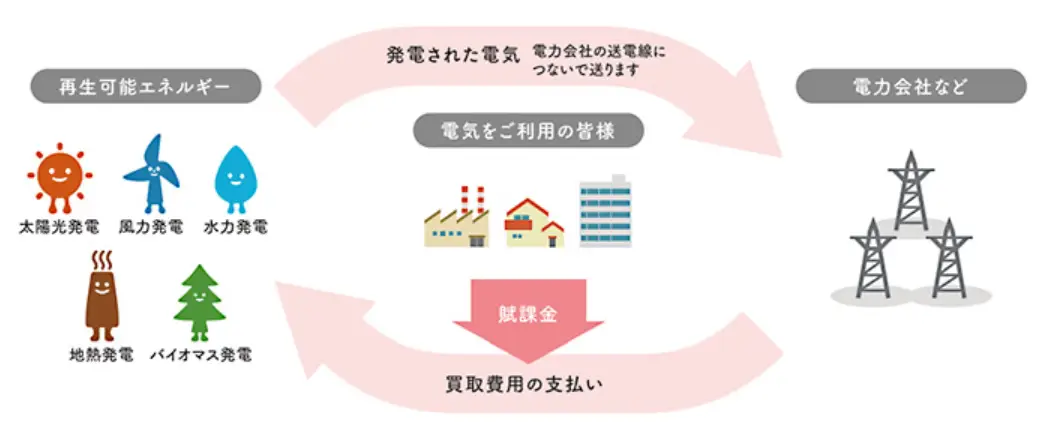

また、2012年に「固定価格買取制度(以降、FIT制度)」が施行されたことはご存知でしょうか。FIT制度とは、太陽光や風力・バイオマス発電などの「再生可能エネルギーで発電した電力」を、国があらかじめ決めた価格に基づきながら、電力会社が買い取る制度のことです。

出典:資源エネルギー庁「固定価格買取制度」(最終アクセス 2023/12/11)

出典:資源エネルギー庁「固定価格買取制度」(最終アクセス 2023/12/11)

このFIT制度の導入には、再生可能エネルギーの設備導入、発電におけるコスト・負担を下げる目的のほか、2011年の東日本大震災をきっかけに増加した、地域資源を活用する「自立・分散型エネルギー」の供給体制を強化する目的がありました。そのため、2012年にFIT制度が施行され、バイオマス発電の導入が拡大してきたとされています。

さらに2022年からはFIT制度に加え、「FIP制度」とよばれる新たな制度がスタートしています。

FIP制度とはどのような制度なのか、またFIT制度との違いなどについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

日本におけるバイオマス発電の現状

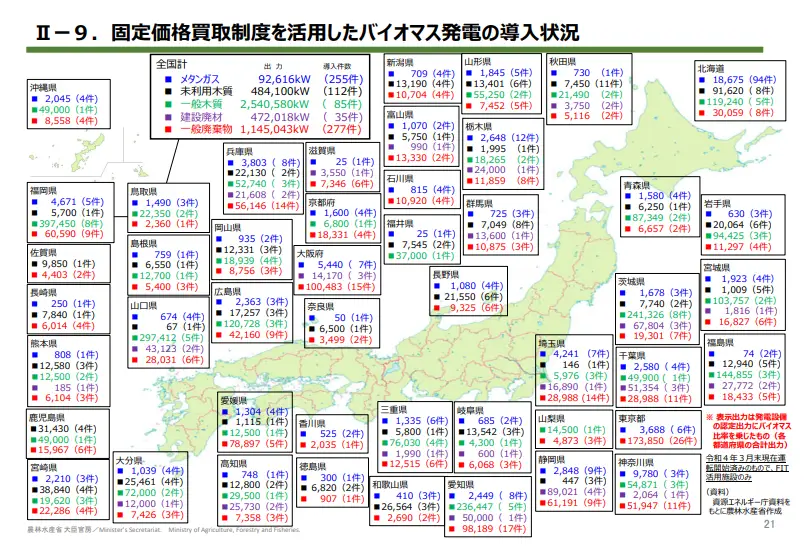

日本では、2012年より始まった再生可能エネルギーの導入を支援する「固定価格買取制度(FIT制度)」を活用しながら、バイオマス発電施設の導入が各地で進められています。

出典:農林水産省「バイオマスの活用をめぐる状況」(最終アクセス 2022/12/16)2021年3月末時点では、約265万kWの固定価格買取制度(FIT制度・FIP制度)を活用したバイオマス発電の施設が運転を開始しており、今後バイオマス発電施設はさらに全国に拡大していく見込みです。

出典:農林水産省「バイオマスの活用をめぐる状況」(最終アクセス 2022/12/16)2021年3月末時点では、約265万kWの固定価格買取制度(FIT制度・FIP制度)を活用したバイオマス発電の施設が運転を開始しており、今後バイオマス発電施設はさらに全国に拡大していく見込みです。

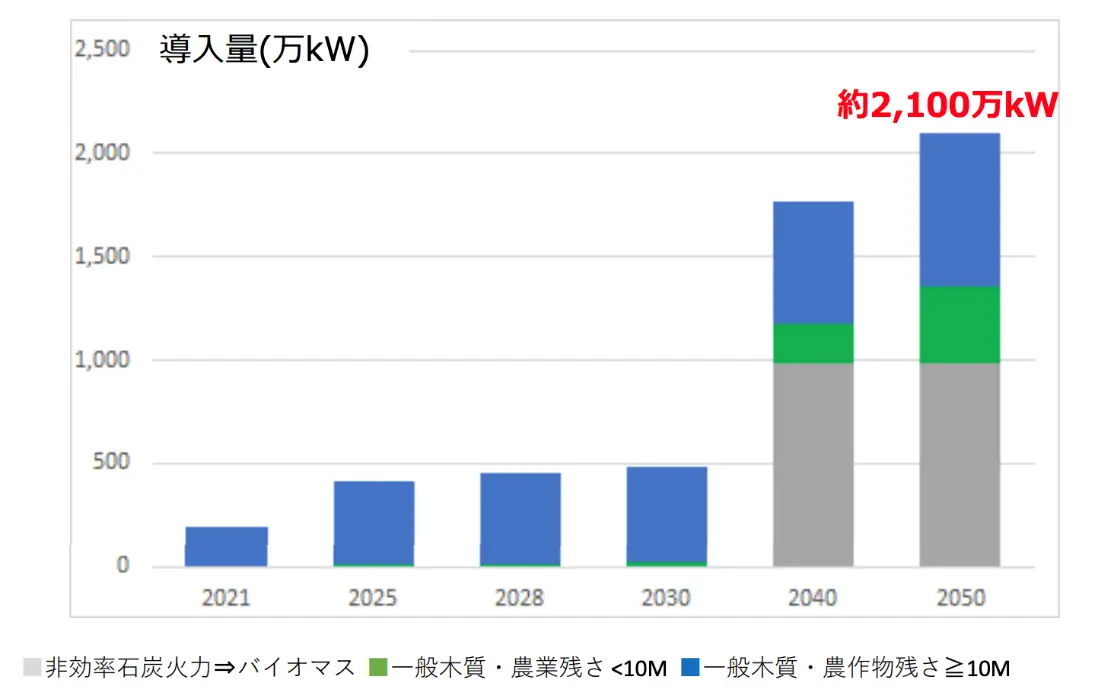

バイオマス発電施設の導入量目標

これは、一般社団法人バイオマス発電事業者協会が発表している「バイオマス発電施設の導入見通し」を表したグラフです。

出典:一般社団法人バイオマス発電事業者協会「今後のバイオマス発電の導入見通し<一般木質・農作物残さ> 」(最終アクセス 2022/12/16)一般木質・農作物残渣のカテゴリーにおいては、2030年時点において約484万kWの設備が稼働する見込みとなっており、その導入ペースはさらに加速していくことが予想されます。

出典:一般社団法人バイオマス発電事業者協会「今後のバイオマス発電の導入見通し<一般木質・農作物残さ> 」(最終アクセス 2022/12/16)一般木質・農作物残渣のカテゴリーにおいては、2030年時点において約484万kWの設備が稼働する見込みとなっており、その導入ペースはさらに加速していくことが予想されます。

バイオマス発電の種類

バイオマス発電は、大きく分けて「直接燃焼方式」・「ガス化方式(3種類)」の2つがあります。

直接燃焼方式

「直接燃焼方式」とは、木をボイラーで燃焼して高温・高圧の蒸気を発生させ、スチームタービンの回転で発電する方法です。原理は火力発電と同じであり、原料には、主に廃木材を加工して製造される「木質ペレット」が使用されています。 直接燃焼による発電には、「バイオマス混焼方式」と「バイオマス専焼方式」2種類が存在します。

|

バイオマス混焼方式

|

バイオマスと石炭を同時に燃焼させる

|

|

バイオマス専焼方式

|

バイオマスを専用のボイラーで燃焼させる

|

| ORC発電オーストラリアやヨーロッパ諸国では、直接燃焼方式の一種として「ORC(オーガニックランキンサイクル)発電方式」も多く導入されています。 ORC発電とは、水より低沸点のフロンガスなどの媒体から発生させた蒸気によってタービンを回す発電方法です。通常の発電方式では約150℃以下の中低温での媒体は、分離した蒸気でタービンを直接回転させることができません。一方、OCR発電では気圧下15℃で蒸発する代替フロンなどを使用するため、今まで未利用だった熱エネルギーを活用した、効率的・経済的な発電ができるのが特徴です。 |

ガス化方式

「ガス化方式」では、ガス化炉でバイオマスを不完全燃焼させ可燃性ガスを取り出すことで発電します。 ガス化による燃焼には、「熱分解ガス化方式」と「生物化学的ガス化方式」の2種類が存在します。

|

熱分解ガス化方式

|

木質ペレットなどの燃焼により製造した「可燃性物質の炭化水素」を燃料にタービンを回し、発電

|

|

生物化学的ガス化方式

|

家畜糞尿や生ゴミ・下水汚泥などを微生物でメタン発酵させた「生物化学的ガス」を燃料にタービンを回し、発電

|

「熱分解ガス化方式」の主原料は木屑や間伐材、刈草などの木質系・草本系バイオマスです。これらを炭化水素として熱分解することで、化石燃料の代替となる都市ガス、ガソリン(ディーゼル)、プラスチックなど、さまざまな製品への加工が可能になります。ただし熱分解する際にはCO2が発生することから、燃焼時のCO2量も考慮する必要がありそうです。

※下記の記事では、「バイオマス燃料」の概要や種類、それぞれの特徴を分かりやすく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。

バイオマス発電のメリット【5選】

つぎに、バイオマス発電を導入するメリットについてご紹介していきます。

1.地球温暖化対策になる

バイオマス発電は大気中のCO2を増加させないカーボンニュートラルな発電方式であるため、温室効果ガスの排出を抑制し、地球温暖化防止につながります。 1997年に採択された京都議定書においても、光合成によりCO2を吸収して成長するバイオマス資源を燃料とした発電は、CO2を排出しないものだとされています。

2.資源を有効活用できる

バイオマス発電では、製材工場の残材や住宅解体材などの木質バイオマス、排泄物や生ゴミなどの「今までは廃棄されてきた燃料」を資源として有効的に活用できます。 さらに家畜排泄物や生ゴミなどの廃棄量削減により、地域環境の改善にもつながります。

3.安定したエネルギー供給が可能

バイオマス発電は再生可能エネルギーの中でも、太陽光や風力などの自然環境に左右される発電方式と異なり、燃料さえあれば安定して電力を作り出すことが可能です。 特に資源の乏しい日本においては、エネルギー源の多様化や災害時のリスク分散といった意味でも、水力発電や地熱発電と並び、バイオマス発電が安定供給の役割を果たすことが求められています。

4.農山漁村の活性化につながる

地域に存在するバイオマスをエネルギーや製品に活用することで、新しい産業と雇用が創出され、農山漁村の活性化に貢献できます。 未利用となっている林地では、間伐材などの木質バイオマスを収集することで、林業経営に寄与するとともに、森林整備の推進にも繋がることが期待されています。

5.循環型社会の構築に繋がる

バイオマス発電には第1章で紹介した通り、生物由来のさまざまな原料を使用することができます。そのため、樹木の伐採や造材時に発生した枝葉などの林地残材を活用したり、社会問題の1つとして注目を浴びている食品廃棄物を有効活用したりと、廃棄されるものを最小限におさえることで「循環型社会」の実現につなげることが可能です。

バイオマス発電の課題【2選】

バイオマス発電には複数のメリットがある一方、さらなる環境改善のために取り組むべき課題もあります。

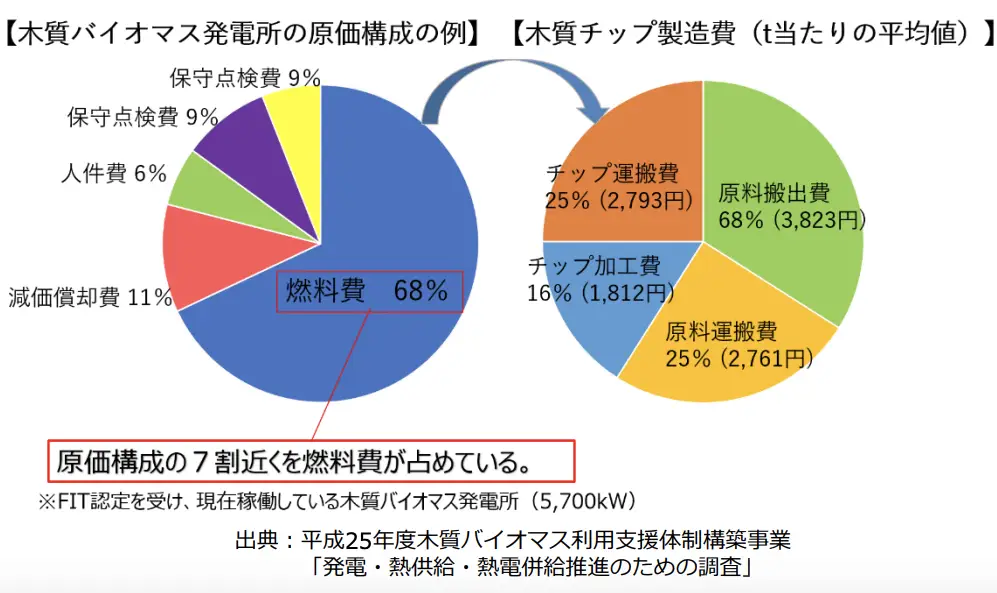

1.資源の調達方法

バイオマスの資源は国内の広い地域に分散していることが多く、収集や運搬・管理にコストがかかることが課題です。さらにこの点から、バイオマス発電設備は小規模分散型になりがちという特徴があります。

出典:資源エネルギー庁「持続可能な木質バイオマス発電について」(最終アクセス 2022/12/19)

出典:資源エネルギー庁「持続可能な木質バイオマス発電について」(最終アクセス 2022/12/19)

また、上図の「木質バイオマス発電所の原価構成」では、コストの大半を「燃料費」が占めていることが明らかになっています。木質バイオマスを加工・輸送する過程において化石燃料の使用量が大きいと、結果としてライフサイクル全体で温室効果ガスの排出が大きくなる可能性もあり、資源の調達方法には課題が残っています。

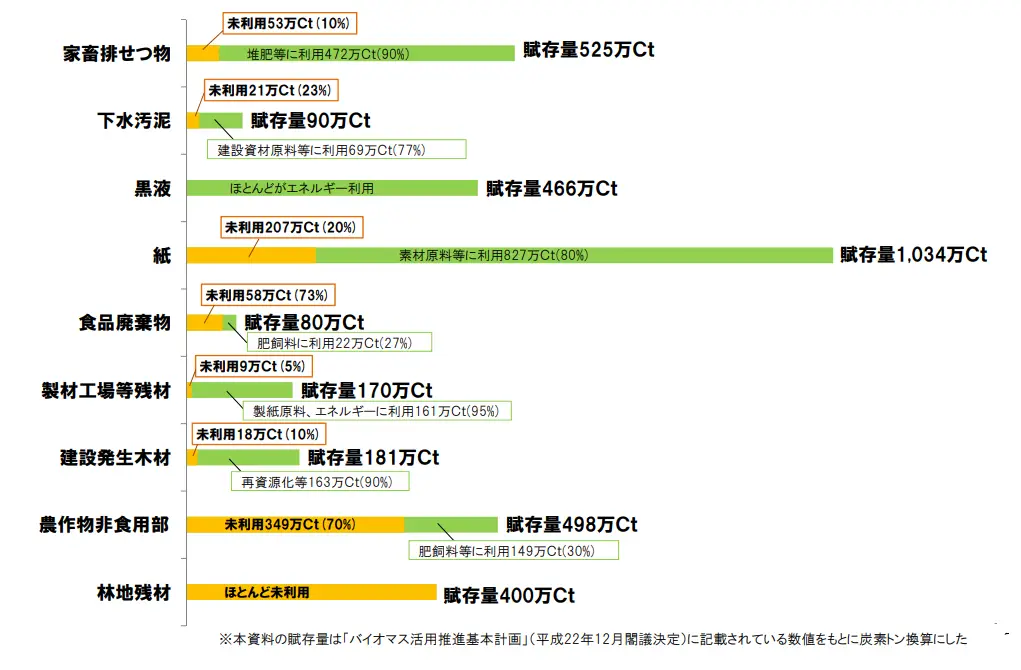

2.バイオマスの賦存量と利用可能量

バイオマスの賦存量(ふぞんりょう:理論的に導き出された資源の総量)と利用可能量については、農林水産省から下記のグラフが公開されています。

出典:農林水産省バイオマス活用推進会「持続可能な木質バイオマス発電について」(最終アクセス 2022/12/19)バイオマスは無限に利用できる資源ではないものの、黄色で示されたような「未使用資源」も存在しています。循環型社会を構築していくためにも今後は未利用バイオマスついて、取り組みや対策を進めていく必要があります。

出典:農林水産省バイオマス活用推進会「持続可能な木質バイオマス発電について」(最終アクセス 2022/12/19)バイオマスは無限に利用できる資源ではないものの、黄色で示されたような「未使用資源」も存在しています。循環型社会を構築していくためにも今後は未利用バイオマスついて、取り組みや対策を進めていく必要があります。

バイオマス発電所の事例

木質バイオマス発電所とメタン発酵バイオマス発電所の事例を、発電規模とともに紹介します。

稼働中の木質バイオマス発電所

| 建設場所 | 発電規模(kW) | 使用するバイオマス |

|---|---|---|

| 北海道釧路市 | 34,720 | 一般木材、石炭混焼 |

| 北海道室蘭市 | 74,900 | PKS |

| 福島県いわき市 | 75,000 | PKS、木質ペレット(北米・東南アジア・国内) |

| 広島県海田町 | 62,720 | 未利用材、林地残材、ホワイトペレット(北米)、PKS |

| 千葉県市原市 | 49,900 | PKS、木質ペレット |

| 長野県塩尻市 | 14,500 | 製材端材、未利用材 |

| 福島県田村市 | 6,950 | 未利用木材、一般木材 |

| 鹿児島県枕崎市 | 1,990 | 樹皮等 |

| 山形県上山市 | -1,960 | 間伐材、剪定枝 |

発電規模:バイオマス分の発電規模 /PKS(Palm Kernel Shell):アブラヤシの種の殻

稼働予定の木質バイオマス発電所

| 建設場所 | 発電規模(kW) | 運転開始予定 | 使用するバイオマス |

|---|---|---|---|

| 宮城県仙台市 | 112,000 | 2025年 | 輸入木質ペレット、国内材 |

| 愛知県田原市 | 112,000 | 2025年 | 木質ペレット |

| 愛知県田原市 | 75,000 | 2024年 | 木質ペレット |

2022年9月現在、建設中の木質バイオマス発電所の例は上の通りです。 特に宮城県仙台市・愛知県田原市の発電施設は、国内最大級の発電出力をほこるバイオマス発電所として注目を集めています。

稼働中のメタン発酵バイオガス発電施設

| 建設場所 | 発電規模 (kW) | 処理能力 |

|---|---|---|

| 新潟県長岡市 | 500 kW × 1基 | 65 ton/日 |

| 富山県富山市 | 30 kW × 3基 | 40 ton/日 |

| 福岡県大木町 | 25 kW × 2基 | 41.4 ton/日 |

| 北海道鹿追町 | 108 kW × 1基 200 kW × 1基 |

94.8 ton /日 |

生ごみ・下水汚泥・浄化槽汚泥・畜産汚泥・食品廃棄物などを原料とする「メタン発酵によるバイオガス発電設備」の発電規模は、平均すると400 kW/設備程度と、「木質バイオマスを原料にした場合」よりも発電規模が小さくなっています。

これらの原料は回収が難しく運搬コストもかかるため、地産地消のエネルギーとしての活用が期待されています。

まとめ

今回は、バイオマス発電の基礎知識から種類やメリット、課題などをご紹介しました。皆さまのご参考になれば幸いです。

※下記の記事では、「バイオマス燃料」の概要や種類、それぞれの特徴を分かりやすく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。

COMMENT

現在コメントはございません。