2022.04.22

再生可能エネルギーのコストを削減するには? 技術・アイディア・制度を紹介 0

目次

サステナビリティへの意識が高まる現在、「再生可能エネルギー」の導入を進める企業が増えています。その一方で、導入を検討する際に、発電機器やシステムの導入・維持コストが高額であることがネックとなるケースも少なくありません。

そこで今回は、日本の再生可能エネルギーはコストが高いといわれる理由を分かりやすく解説します。さらに、コストを削減するための技術・アイデアや補助金などの制度についても詳しく紹介します。

【関連記事】

そもそも日本の再生可能エネルギーの導入コストは高い?

まずは、日本における再生可能エネルギーの導入コストの現状と、世界とくらべてコストが高いといわれる理由からみていきます。

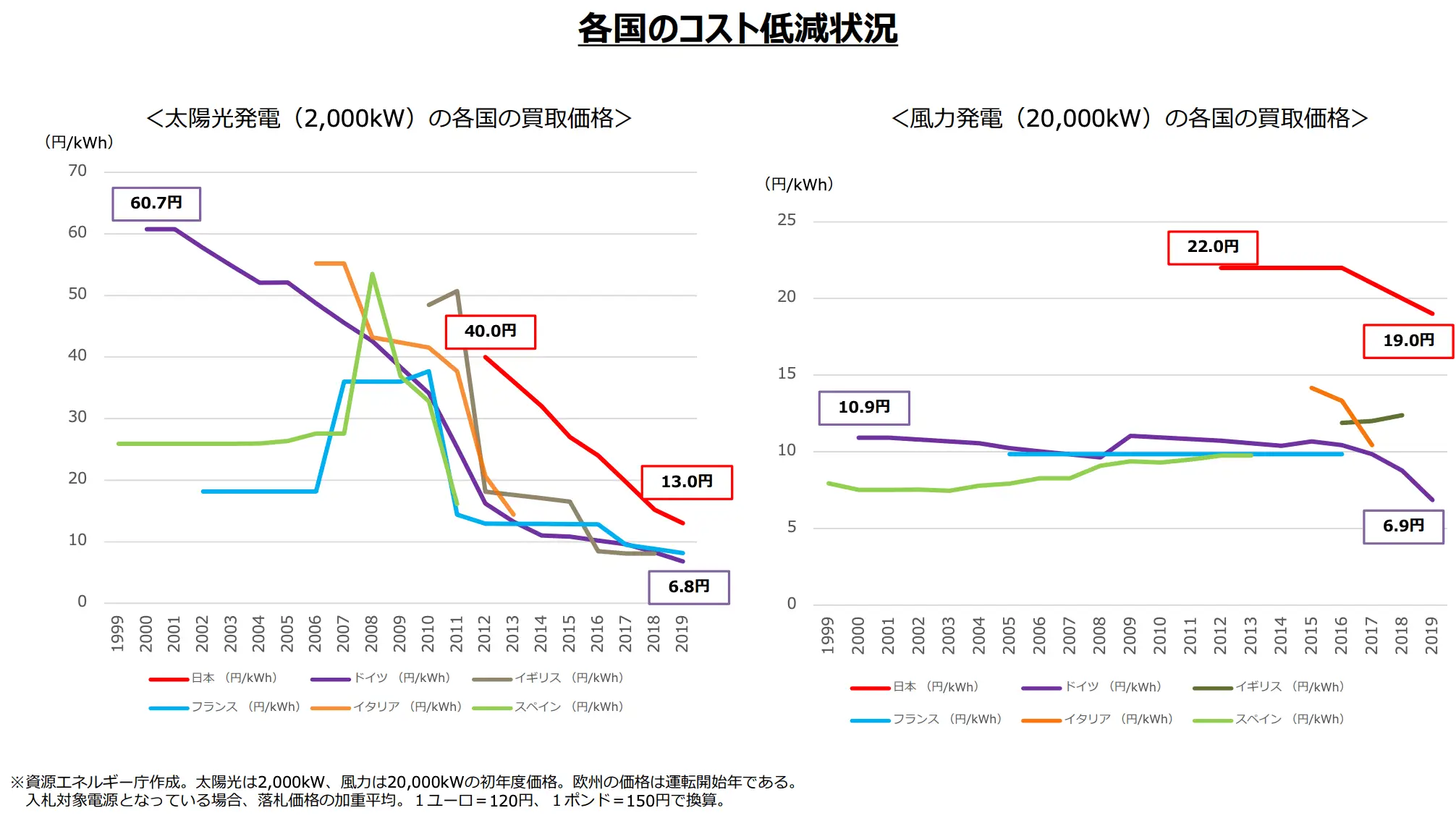

日本と世界のコスト比較

日本における2020年度時点での電力買取価格は、太陽光発電(事業用)が12円/kWh・陸上風力発電が18円/kWh・バイオマス発電が24.0円です。しかし下図からも分かるように、欧州をはじめとした多くの諸外国では、太陽光発電・風力発電のそれぞれが日本の半分を切る価格となっています。 (※日本は赤色のグラフです。)

出典:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた制度改革の必要性と課題」(最終アクセス 2023/8/23)

出典:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの主力電源化に向けた制度改革の必要性と課題」(最終アクセス 2023/8/23)

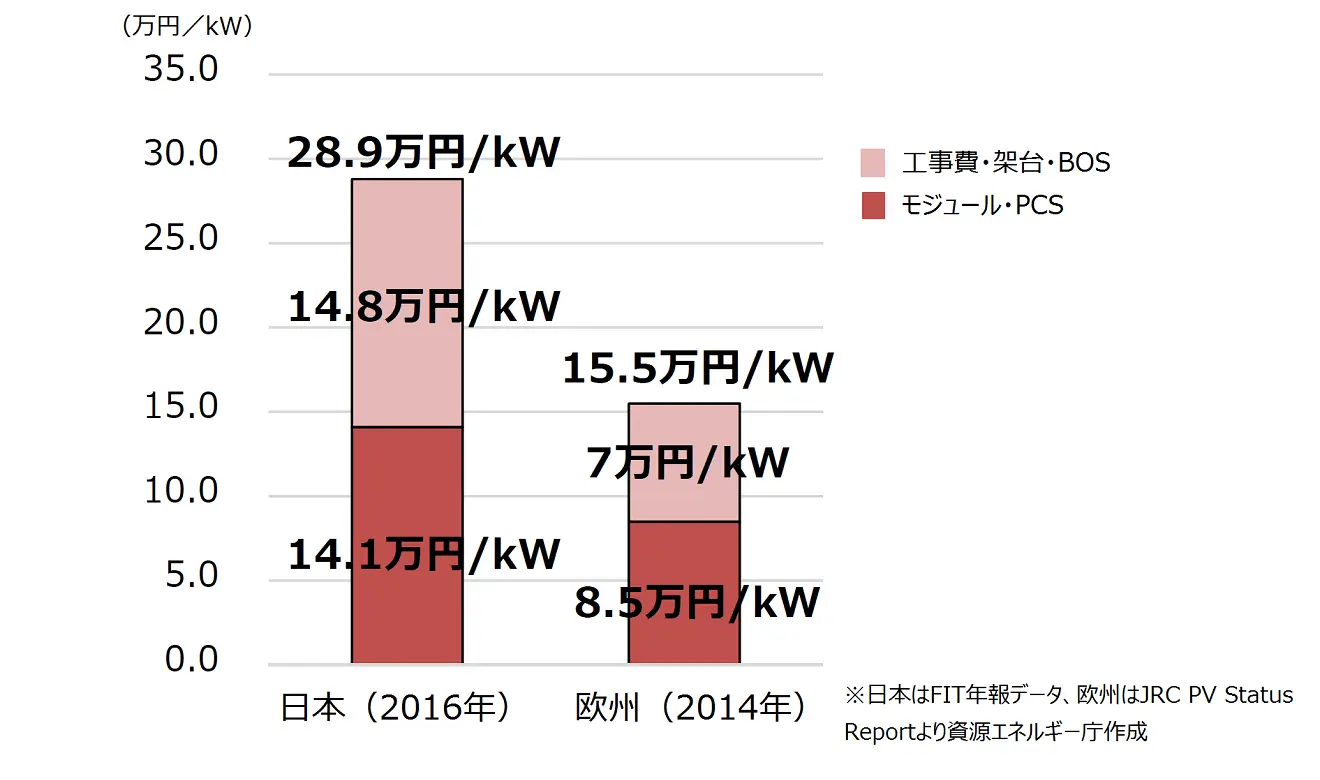

さらに下のグラフでは、日本と欧州の「太陽光発電コスト」を比較しています。1kWあたりの工事費・システム費用は欧州が15.5万円であるのに対し、日本では28.9万円であり、2倍近くの差があることもわかります。

日欧の太陽光発電(非住宅)システム費用比較

出典:資源エネルギー庁「再エネのコストを考える」(最終アクセス 2023/8/23)

出典:資源エネルギー庁「再エネのコストを考える」(最終アクセス 2023/8/23)

このように日本の再生可能エネルギーの取引価格が高額になる理由の1つには、発電にかかるコストや工事費が高いことが挙げられますが、その理由は次章で詳しく解説します。

日本の再生可能エネルギーのコストが高い理由

先述したように、日本は諸外国と比較した際に工事費などが高額な課題がありますが、なぜこのような差が生まれるのでしょうか。 それには「日本特有の地形や特徴」が関係しています。

- 日本は国土が狭く、再生可能エネルギーの発電に適した土地が限られている

- 台風や地震といった自然災害も発生するため、設備の維持や修理・災害対策に多額のコストがかかる可能性もある

- 設置場所に適した「架台」や、電気を系統につなぐ「自営線」などを整備するために高額な費用が掛かる場合もある

このような課題から、日本の再生可能エネルギー市場への投資や関連ビジネスの育成が遅れている現状があります。「再生可能エネルギーの導入を拡大する→発電単価を減らす→買取価格を引き下げる→さらなる市場拡大」、この好循環を生むためにも、コスト削減の工夫が求められています。

【関連記事】

【4選】再生可能エネルギーのコストを削減する技術・アイデア

コストに悩まされている日本の再生可能エネルギーですが、その課題を解決すべく、様々な動きが生まれています。ここでは、再生可能エネルギーのコスト削減が期待される技術・アイデア事例を4つ紹介します。

ステッカー式のソーラーパネル

1つ目の技術・アイデアは、ステッカー式のソーラーパネルです。

屋根や屋上へ太陽光パネルを設置する場合には、「専用の架台」への取り付けが必要です。そのため購入・施工費用が高額になるほか、作業や対応において労力や時間がかかってしまいます。

このような課題を解消するためのアイデアとして、貼り付けるだけで設置できるステッカー式の太陽光パネルが誕生しています。太陽光パネル裏面には粘着素材が貼られていることから、施工後の安定感も良く、台紙から剥がして屋根や屋上に簡単に取り付けができるため、施工時間の短縮にもつながります。ステッカー式のソーラーパネルを通して、導入費用の削減効果が期待されています。

他企業と共同で発電をおこなう

2つ目のアイデアは、他企業との共同で発電をおこなう方法です。

自社のみで再生可能エネルギーの発電設備を導入すると、その費用負担は高額になりがちですが、企業と企業が発電設備を共同導入・運用することでコストを分散できます。例えば、同じビルに入居する企業と連携をし、ビルの屋上や屋根に太陽光パネルを設けるなどといった方法があります。

保守メンテナンスにスマート保全を導入する

3つ目のアイデアは、保守メンテナンスにスマート保全を導入する方法です。

再生可能エネルギーは設備を導入した時点で終わるものではなく、定期的なメンテナンスや保守点検が必要です。メンテナンス・点検を自社のみでまかなうには多くの工数がかかりますが、専門業者へ依頼をしても定期点検のたびにコストがかかってしまいます。

こうした課題を背景に進められているのが、メンテナンス作業にIoTのテクノロジーを応用した「スマート保安」の普及です。ロボットやドローンによる巡視点検、センサーやカメラを使った遠隔監視や異常検知などの導入によって、人手に頼らない保守作業を実現することが期待されています。

【関連記事】

スマート保安とは?定義や導入のメリットをわかりやすく解説 | サステナビリティ ハブ

【製造業のDX】プラントの設備保全の現状と課題、スマート保安の事例を紹介 | サステナビリティ ハブ

【ツール別】スマート保安の実際の取り組み事例を紹介 | サステナビリティ ハブ

AIでオペレーション業務を最適化する

4つ目のアイデアは、AIでのオペレーション業務です。

再生可能エネルギーによって発電した電気を電力会社に買い取ってもらうためには、発電設備を商用の電力系統につなぐ「系統連系」が必要です。

この際、発電した事業者は発電量の予測を計算し、系統の運用者にそれを報告しなければなりません。このオペレーション業務における発電予測〜運用者へのデータ連携までを「AIで自動化」することで、コストを抑えるケースもあります。

【6選】再生可能エネルギーのコストを補う制度

国や自治体では、再生可能エネルギー導入にかかるコストをおさえて普及を拡大するため、様々な取り組みを実施しています。 ここからは、環境省および資源エネルギー庁が設ける支援制度のうち、主な取り組みを紹介します。各種制度の詳細については「再生可能エネルギー事業支援ガイドブック」でも確認できるため、そちらも参考にしてみてください。

国や自治体では、再生可能エネルギー導入にかかるコストをおさえて普及を拡大するため、様々な取り組みを実施しています。 ここからは、環境省および資源エネルギー庁が設ける支援制度のうち、主な取り組みを紹介します。各種制度の詳細については「再生可能エネルギー事業支援ガイドブック」でも確認できるため、そちらも参考にしてみてください。

FIP制度

再生可能エネルギーの普及を推進するため、日本では2012年からFIT制度(固定価格買取制度)が運用されてきました。しかし、このFIT制度では電力を消費する国民の負担が増大することから、「FIP制度」が2022年4月からスタートしています。

「FIP制度」は再生可能エネルギーの売電価格に、一定の補助額(プレミアム)が加算される制度です。 いつ再生可能エネルギーを売っても価格が同じだった旧来の「FIT制度」と異なり、FIP制度では市場の価格変化と連動します。電力の需給予測をおこなって売電のタイミングを見計らうことで、売上拡大が期待されるのです。設備投資額を早期に回収することにもつながるでしょう。

【関連記事】

環境・エネルギー対策資金

「環境・エネルギー対策資金」とは、太陽光発電や風力発電、水力発電といった非化石エネルギーを導入するにあたり、必要な設備の設置資金について、日本政策金融公庫に特別利率で融資を受けられる制度です。

対象は中小企業事業と国民生活事業であり、貸付期間は20年以内とされています。貸付限度額は7億2000万円以内です。FIT制度や「省エネ再エネ高度化投資促進税制」との併用も可能ですが、FIP制度との併用可否については今後発表される見込みです。詳細はリンクよりご確認ください。

省エネ再エネ高度化投資促進税制

「省エネ再エネ高度化投資促進税制」は、事業用として再生可能エネルギーの設備を新たに導入した場合、取得価額の14%を特別償却できる”税制優遇”が受けられる制度です。

青色申告書を提出する法人・個人が対象ですが、国や自治体の補助金およびその他の税制優遇措置との併用は不可のため、注意が必要です。また対象となる再生可能エネルギーの設備にも条件があり、たとえば太陽光発電設備は10kW以上、風力発電設備は1万kW以上のものに限られます。詳細はリンクよりご確認ください。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置

「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」は、再生可能エネルギーの発電設備に対して課税される固定資産税が、一定期間(※固定資産税が課せられることとなった年度から3年分)軽減される制度です。

対象設備は10kW以上の太陽光発電設備・風力発電設備・中小水力発電設備・地熱発電設備、2万kW未満のバイオマス発電設備となっており、発電出力や設備によっても課税標準の軽減率は変わります。詳細はリンクよりご確認ください。

地域脱炭素投資促進ファンド事業

「地域脱炭素投資促進ファンド事業」は、地域における地球温暖化対策のための事業およびプロジェクトをおこなう事業者が、「地域脱炭素投資促進ファンド」からの出資を受けられる制度です。

事業者の提案に応じて、支援対象となる設備の種類や事業年数が決定されます。詳細はリンクよりご確認ください。

エコリース促進事業

最後にご紹介する「エコリース促進事業」は、再生可能エネルギー発電設備を、頭金を必要としないリース契約で導入した場合に、リース総額の一部について助成を受けられる制度です。

対象となる再生可能エネルギーは太陽光発電、風力発電、小水力発電、バイオマス発電、太陽熱、地中熱で、補助率はリース総額の5%以下(東北3県にかかるリース契約の場合は10%以下)です。

エコリース促進事業は、FIT制度および経済産業省の低炭素設備リース信用保険との併用も可能です。

今後の再生可能エネルギーのコストはどうなる?

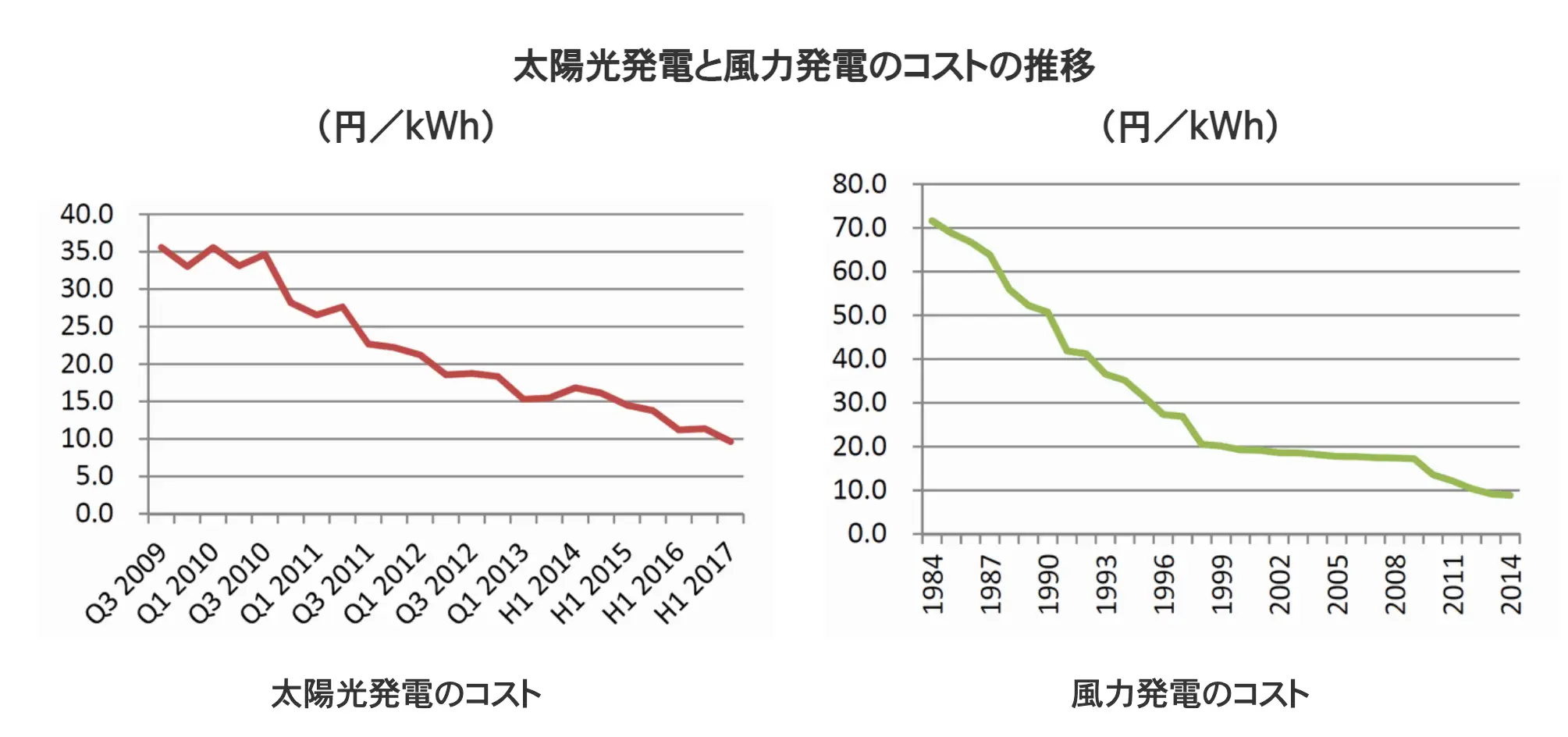

世界的に見ても、再生可能エネルギー発電コストの低減化は年々進んでいます。日本でも「再生可能エネルギーの導入拡大」と「コスト削減=国民負担の抑制」を両立させるために、これまで様々な制度や仕組みづくりが進められてきました。

出典:資源エネルギー庁「再エネのコストを考える」(最終アクセス 2023/8/23)

出典:資源エネルギー庁「再エネのコストを考える」(最終アクセス 2023/8/23)

上図のグラフは、太陽光発電と風力発電のコストの推移を表したものです。2010年頃~2020年までの日本の再生可能エネルギー買取価格を見ると、太陽光・風力発電のコストは低下傾向にあることが分かります。

太陽光発電と風力発電のコストが低下傾向にある背景には、2012年に運用開始されたFIT制度(固定価格買取制度)による、「導入量の急増」がありました。この制度によって再生可能エネルギー全体の設備容量は、年平均29%の割合で増加してきたのです。(参照:資源エネルギー庁「国内外の再生可能エネルギーの現状と今年度の調達価格等算定委員会の論点案」)

まとめ

今回は、「再生可能エネルギーのコスト」について解説しました。設備を設置する適地の少なさや災害対策の必要性などから、日本の再生可能エネルギーのコストはまだまだ高く、国際水準に達していないのが現状です。

政府は再生可能エネルギーの導入コストを補うために、様々な制度・仕組みづくりを進めています。成果として再生可能エネルギー市場へ参入する事業者は大幅に増えてきています。今後のさらなる導入拡大と技術・ノウハウの蓄積によって、再生可能エネルギー市場の活性化とコスト削減が期待されているでしょう。

COMMENT

現在コメントはございません。