2022.06.10

再生可能エネルギーとは?メリットと課題、推進の取り組みを解説 0

目次

環境に優しくクリーンなエネルギー源として期待されている「再生可能エネルギー」ですが、再生可能エネルギーとは具体的にどのようなものなのでしょうか。

今回は、再生可能エネルギーの基礎知識からメリット・課題、推進の取り組みまで分かりやすく解説します。

再生可能エネルギーとは

そもそも再生可能エネルギーとはどのようなエネルギーなのでしょうか。

環境への負荷が小さく資源が枯渇しないエネルギーのこと

「再生可能エネルギー」とは、自然界に存在し、繰り返し利用することができるエネルギーです。

発電時に地球温暖化の原因とされているCO₂を排出しないため、環境に優しいエネルギーとして注目されています。

再生可能エネルギーの具体例:5種類

2016年に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用および化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)」によると、再生可能エネルギーは以下の7項目と定義されています。

|

ここではそのうちの5種類を厳選し、概要を説明していきます。

1.太陽光発電

太陽光発電は太陽の光をパネル(太陽電池モジュール)に当て、光エネルギーを電気に変換する方式です。 自然エネルギーのなかでは最も発電量が多いとされており、国内の導入量は3,910万kWに達しています(2016年度末累積)。(参照:資源エネルギー庁「太陽光発電」)

2.風力発電

風力発電は、風のエネルギーを電気エネルギーに変換して発電する方式です。 風エネルギーは効率性が高いために変換率が良いとされており、国内の導入件数は2016年度末で2,203基、累積設備容量は335.7万kWにのぼっています。(参照:資源エネルギー庁「風力発電」)

3.水力発電

水力発電は水流で水車を回転させ、その回転エネルギーを電気に変換する方式です。 天候などの自然条件に左右されず一定のエネルギー供給が可能なことや、古くから利用されている発電方法のため、技術・ノウハウが充実していることが特徴です。(参照:サステナビリティハブ「再生可能エネルギー一覧」)

4.地熱発電

地熱発電では、地下のマグマを熱源として発電をおこないます。火山地帯が多い日本では安定した国産エネルギーを供給できる点や、化石燃料のように枯渇の問題がなく、長期的な供給を見込める点が特徴です。 (参照:サステナビリティハブ「再生可能エネルギー一覧」)

5.バイオマス

バイオマスは、動植物などから生まれた生物資源です。この生物資源を燃焼・ガス化することで発電をおこないます。バイオマス資源(生物資源)は成長の段階において、「光合成」により空気中のCO2を吸収しています。そのため、燃焼時に排出されたCO2は相殺されるとみなされ、クリーンなエネルギーとして注目されています。

【関連記事】再生可能エネルギーについてはこちらの記事でさらに詳しく解説しています。

【3選】再生可能エネルギーのメリット

再生可能エネルギーの導入にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

二酸化炭素を排出しない

地球温暖化が進み、気候の変化による生態系への影響が問題となっている今、二酸化炭素を排出しない点は、再生可能エネルギーならではの特長です。

再生可能エネルギーの導入が進むことで温室効果ガスの排出量を減らし、温暖化を食い止める効果が期待できます。

国内で生産することができる

現在、広く使われている石油や石炭・天然ガスなどの「化石燃料」は日本において資源が乏しく、多くを輸入に頼っています。

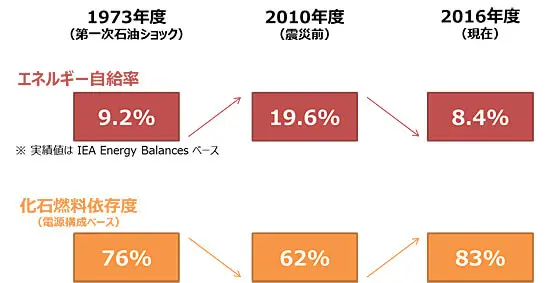

出典:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーとは」(最終アクセス 2022/12/9)

出典:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーとは」(最終アクセス 2022/12/9)

しかし資源を輸入する際(輸送時)にはCO2が排出されることはもちろん、化石資源は無限ではありません。有限である以上はいずれ枯渇してしまうことから、世界では資源における枯渇問題も注視されています。

ですが「再生可能エネルギー」は国内で生産が可能であり、これらの問題の解決策となりえる可能性を秘めています。

地域の特性に合わせながら設備を建設することができる

再生可能エネルギーの発電設備は、自然環境を生かしながら地域の特性に合わせて建設することができます。

たとえば日照時間が長い場所には「太陽光発電」が適しているでしょう。また、豊富な水量があれば「水力発電」に向いています。大型の水力発電にはダム建設が必要ですが、大型ダムの建設に適した立地は日本にあまり多くありません。そのため、エネルギー利用が可能な水量だけ(包蔵水力量といいます。)を利用した「小水力発電」なども、岐阜県や富山県、長野県や新潟県で利用が進められています。

このように各地域の特長を活かせるのも、再生可能エネルギーのメリットの1つといえます。ちなみに、欧州のように「遠浅で一定の風が吹く」という特徴を持った広い海域には、洋上風力発電が向いていますが、日本においては同条件の海域は限られているとされています。

【2選】再生可能エネルギーの課題

CO₂排出量を減らし、資源枯渇の心配がないとされる再生可能エネルギーにも課題があります。

自然状況に左右されるため発電量が不安定

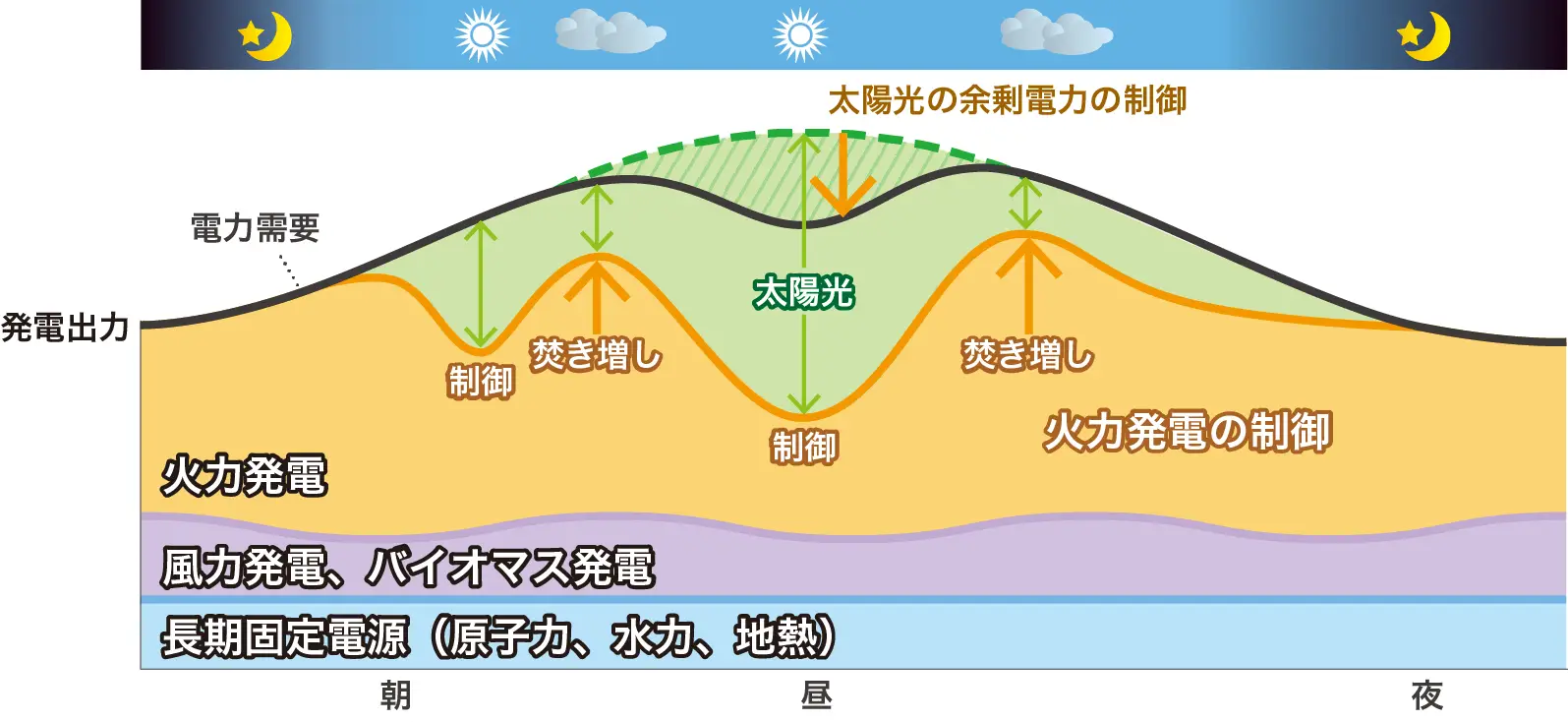

自然界に存在する資源を利用するため、再生可能エネルギーの発電量は「自然状況」に左右されます。風力発電量は風の強さに依存し、太陽光発電量は太陽からの光の強さに依存します。つまり、風が吹かなければ風力発電はできず、晴れでなければ太陽光発電はできず、エネルギー変換率も一定ではありません。

最小需要日(5月の晴天日など)の需給イメージ

出典:資源エネルギー庁「 日本のエネルギー 2020年度版 『エネルギーの今を知る10の質問』 」(最終アクセス 2022/12/9)

出典:資源エネルギー庁「 日本のエネルギー 2020年度版 『エネルギーの今を知る10の質問』 」(最終アクセス 2022/12/9)

そのため、再生可能エネルギーだけで全発電量をまかなうのではなく、そのほかの発電方法などを組み合わせて使い、発電量と消費量のバランスをとる必要があります。

発電コストが割高である

発電コストが割高である点も、再生可能エネルギーの課題です。

たとえば非住宅向け太陽光発電システムの設置費用を日本と欧州で比較すると、太陽光パネルそのものや人件費などにより、約2倍もの差があります。 さらに、日本の年間日照時間は平均で1,500〜2,500時間程度です。しかし世界平均は約2,500時間程度といわれており、日本は日照時間が短く、発電設備の設置場所が限られています。こうした点も発電コストに影響を与えています。

【関連記事】再生可能エネルギーのコストが高い理由についてはこちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

日本のエネルギー供給の現状と課題

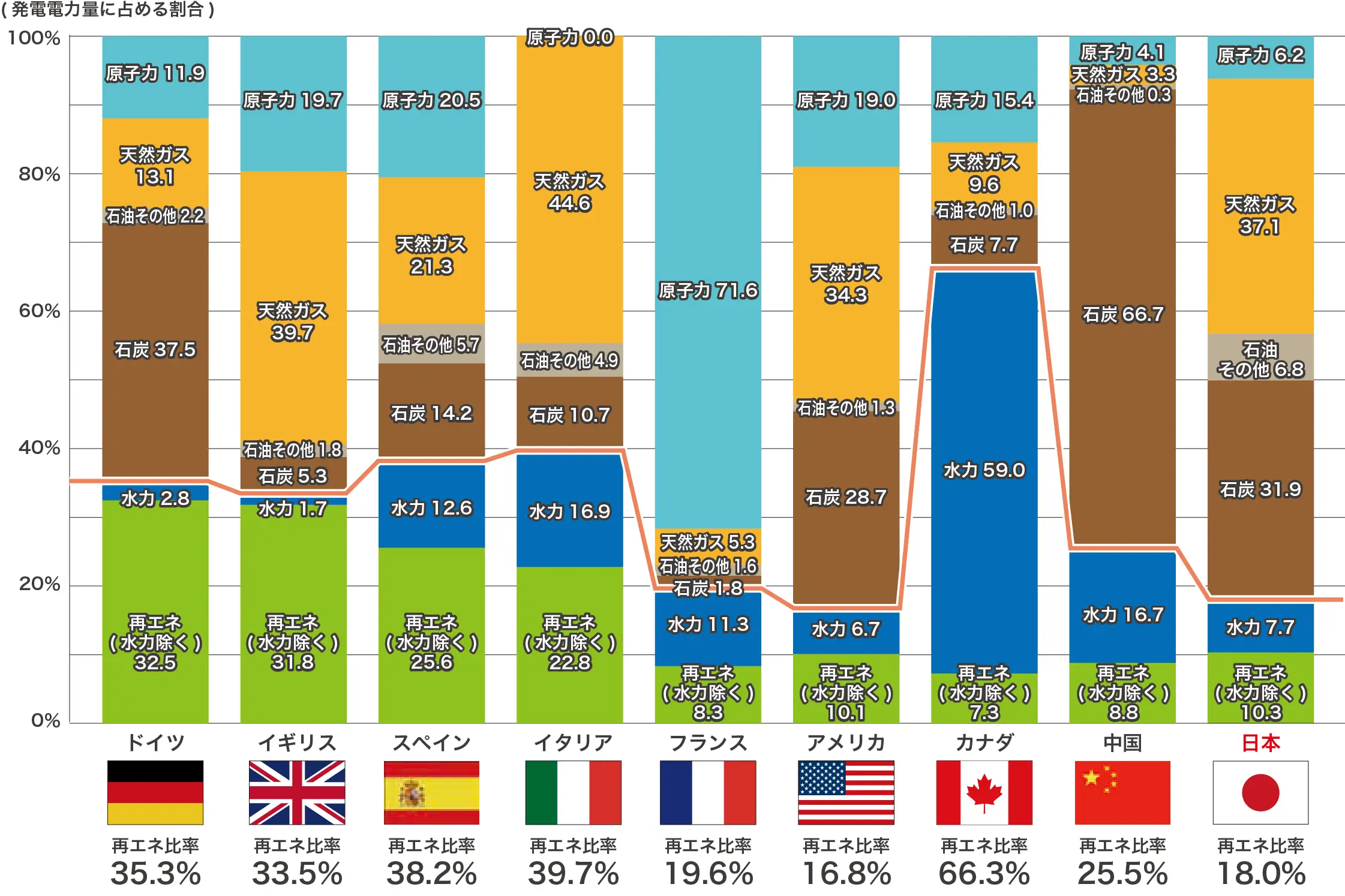

資源エネルギー庁のデータによると、2020年の日本における再生可能エネルギーの発電電力量は、全体の18%にとどまっています。下記のデータで示されるように、カナダでは66.3%、ドイツやスペイン、イタリアなどでは30%超えとなっており、日本の再生可能エネルギーの発電電力量は低いことがわかります。

主要国の発電電力量に占める再エネ比率の比較

出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2020年度版 『エネルギーの今を知る10の質問」(最終アクセス 2022/12/9)

出典:資源エネルギー庁「日本のエネルギー 2020年度版 『エネルギーの今を知る10の質問」(最終アクセス 2022/12/9)

さらに、日本のエネルギー自給率は11.8%とエネルギー資源に乏しく、エネルギー供給を海外からの化石燃料に依存しているといっても過言ではありません。化石燃料は燃焼時に温室効果ガスを排出するため、化石燃料以外のエネルギー安定供給に向けた改善が求められています。

【日本】再生可能エネルギーを推進する取り組み

ここからは、再生可能エネルギーを推進するために実際におこなわれている様々な取り組み事例を紹介します。

電力システムの改革

「電力システムの改革」とは、電力の完全自由化に向けて政府が主導となって進めている改革のことです。

2013年4月2日に主に、「電力の安定共有」・「電気料金の最大限の抑制」・「需要家の選択肢や事業者の事業機会の創出」の目的で閣議決定されました。これまでは地域ごとに独占的に事業者が電力を供給していた仕組みを見直し、電力の安定供給システムの構築が進んでいます。

再生可能エネルギーに関する制度

1.再生可能エネルギーの固定買取制度

再生可能エネルギーの導入コストを下げるため、その普及を支援する制度が打ち出されています。

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。本制度では「太陽光」・「風力」・「水力」・「地熱」・「バイオマス」のいずれかを使って発電された電力が買取対象になります。

2.FIP制度の導入

2020年から新たにスタートした「FIP制度」があります。FIP制度では、市場価格に対して一定の補助額を上乗せします。市場価格に連動して再生可能エネルギーの買取価格が上がるため、より安定した収益が得られるようになるというメリットがあります。

【関連記事】従来のFIT制度と新しいFIP制度の違いや基礎については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

開発効率化のための技術研究

再生可能エネルギーを効率的に利用するため、技術研究も進んでいます。

日本に多い火山地帯を利用した「地熱発電」は、ポテンシャルが高い分野として研究が積極的に進められています。具体的には、井戸の掘削の速度を早めたり、その成功確率をあげたりするための技術開発に取り組んでいます。

【世界】再生可能エネルギーを推進する取り組み

ここからは、再生可能エネルギーを推進するためにおこなわれている世界の取り組み事例を紹介します。

RE100の発足・導入

2014年にはNGO団体The Climate Groupによって、「RE100」という国際的なイニシアティブが設立されました。

REはRenewable Energy(再生可能エネルギー)の頭文字をとって名付けられており、事業の使用電力100%を再生可能エネルギーでまかなうことを目指す企業が参加しています。

全世界での加盟企業390社のうち日本企業は75社で、これは国別参加企業数でアメリカに次ぐ値となっています(2022年12月時点)。

【関連記事】RE100の詳しい内容や企業が参加するメリットについては、こちらの記事で解説しています。あわせてご覧ください。

スウェーデン:RPS制度

スウェーデンでは、エネルギー政策の目標に「信頼性が高く、効率的で環境に配慮したエネルギーの供給」を掲げています。

2003年には「RPS制度(再生可能エネルギー利用基準:Renewable Portfolio Standard)」を導入し、「電力会社が販売する電力量の一定割合を再生可能エネルギーにすること」が義務付けられました。導入当初の設定割合は7.4%でしたが、14年後の2017年には約25%となり、スウェーデンが「再生可能エネルギーの先進国」と呼ばれる理由の1つといえます。

2009年のエネルギー気候変動政策においては、再生可能エネルギーのシェア率を2020年までに50%とする目標が設定されましたが(※水力発電を含む)、2016年の時点でその実績は約54%になり、年単位のスピードで目標率を上回りながら達成しています。

(参照:認定NPO法人 環境文明21「スウェーデンのエネルギー・環境事情」 ・電気事業連合会「再生可能エネルギー導入政策・動向」)

ブラジル:再生可能エネルギーが総発電量の多くを占める

ブラジルはラテンアメリカ内での最大の電力市場といわれており、ブラジル国内における再生可能エネルギーの発電量は全体の83%を占めています。

なかでも水力発電が主要なエネルギー源で、アマゾン川などの大きな河川や滝が多く存在する特性から、ブラジルの水力発電の潜在能力は 172 GW と推定されています。

また、2023年には太陽光発電(※分散型発電を含む)が風力発電を抜き、国内で2番目の電力源となりました。これまでに承認された太陽光発電プロジェクトへの投資額は200億ドル以上で(日本円でおよそ2兆5000億円前後)、投資金額は今後も増加する見込みです。

(参照: International Trade Administration「Renewable Energy Infrastructure」・国際環境経済研究所「ブラジルと再生可能エネルギー」)

まとめ

再生可能エネルギーは環境負荷が小さく資源が枯渇しないことから、社会を維持し発展させていくために重要な電源として注目されています。一方で、発電コストが高い、供給が安定しないなどの課題もまだ残っています。

これらの課題に関して国は政策を順次打ち出しており、これからも再生可能エネルギーの推進は加速するでしょう。環境を守るため、各企業の対応の必要性も高まってきています。

COMMENT

現在コメントはございません。