2022.06.24

【一覧表】再生可能エネルギーの種類と特徴を解説 0

目次

脱炭素社会の実現に向けて注目を集める「再生可能エネルギー」は現在、世界中で普及・促進が図られています。 今回は再生可能エネルギーの種類を一覧で紹介し、それぞれの特徴を詳しく解説します。

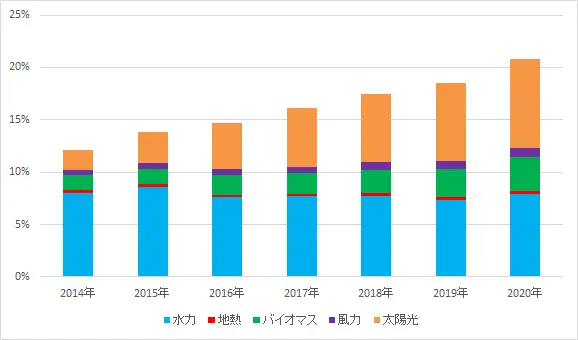

発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合は?

まずは国内の発電電力量に対する「再生可能エネルギーの割合」を見ていきましょう。

日本の全発電電力量に占める自然エネルギーの割合の推移

出典:ISEP 環境エネルギー政策研究所「2020年の自然エネルギー電力の割合(暦年速報)」(最終アクセス 2023/8/23)

出典:ISEP 環境エネルギー政策研究所「2020年の自然エネルギー電力の割合(暦年速報)」(最終アクセス 2023/8/23)

2020年の日本国内の自然エネルギー電力の割合の調査によると、再生可能エネルギーは全体の20.8%を占めています。日本での全発電電力量を占める「自然エネルギーの割合」は年々増加しており、特に太陽光発電の発電電力量は前年(2019年)の7.4%⇒8.5%へと増加しています。

再生可能エネルギーの導入が拡大している背景には、電力会社や国・各自治体の政策による後押しがあります。たとえば再生可能エネルギーによって発電した電気を、電力会社が一定の価格で一定期間買い取る「FIT制度」や、補助金制度の出現によって再生可能エネルギーの導入コストが下がっていることも挙げられるでしょう。

【関連記事】

【一覧表】再生可能エネルギーの種類と特徴

本章では、再生可能エネルギーの種類とそれぞれの特徴を見ていきます。

|

|

発電方法 |

電源構成の中の割合※ |

|

太陽光発電 |

光エネルギーを利用 |

8.9% |

|

水力発電 |

水車の回転エネルギーを利用 |

7.8% |

|

バイオマス燃料を燃やし、熱せられた蒸気を利用 |

3.4% |

|

|

風力発電 |

風車の回転エネルギーを利用 |

0.9% |

|

地熱発電 |

地下から発生する熱を利用 |

0.3% |

|

太陽熱発電 |

太陽熱で発生した蒸気を利用 |

ー |

|

波力発電 |

波のエネルギーを利用 |

ー |

※2020年度 (参照:ISEP 環境エネルギー政策研究所「2020年の自然エネルギー電力の割合(暦年速報)」)

太陽光発電:自然エネルギーで最も発電量が多い

太陽光発電は、太陽の光をパネル(太陽電池モジュール)に当てることで、光エネルギーをエネルギーに変換する発電方式です。パネルの設置は日当たりの良い平地や屋根など、スペースに余裕があり、かつ電力会社の電柱や鉄塔から近い場所が適しています。

太陽光発電の特徴

化石燃料などの資源を利用せず、太陽が出ていればいつでも発電できるため、クリーンで持続的に発電できる点が特徴です。一方で晴れている時にしか発電ができないため、安定した電力の供給には弱い面があります。

また従来の火力発電などの発電方法と比較すると、太陽光発電は導入コストが高い点も課題として挙げられるでしょう。

水力発電:水車を回転させて発電する

水力発電は、高いところにある水を低いところに落として水流で水車を回し、その回転エネルギーを発電機で電気エネルギーに変換させる発電方法です。水資源に恵まれた日本では、水力発電は昔から盛んにおこなわれてきました。発電方法は流れ込み式(水路式)、調整池式、貯水池式、揚水式など多様に存在しますが、いずれも大きな設備が必要とされています。

水力発電の特徴

水力発電は天候などの自然条件に左右されないため、安定したエネルギー供給が可能です。古くから利用されているため技術やノウハウが充実していることも魅力の1つでしょう。

しかし、水力発電は初期費用が高いことが課題とされるだけでなく、長期に渡る河川状況の調査も必要であり、運用をすぐに始められないケースも多いといわれています。

バイオマス発電:動植物から生まれた資源を利用する

バイオマスとは動植物などから生まれた再生可能資源のことですが、バイオマス発電は、そのバイオマス燃料を燃やし、熱せられた蒸気でタービンを回して発電します。

発電の過程では「焼却」が発生するものの、燃料である「バイオマス」は成長時に空気中のCO₂を吸収しており、その量は”焼却時に排出されるCO₂と同量”とされています。そのため結果的には大気中のCO₂量を増やさず、クリーンでエコな発電方法といえます。

【関連記事】

バイオマス発電の特徴

バイオマス発電は、家畜排泄物や稲のわら・生ゴミなどを活用するため、廃棄物の再利用や減少につながります。これまで捨てられていたもの/放置されていたものを燃料として有効利用でき、環境保全に貢献できるのがメリットです。また、燃料さえあれば安定して電気を供給し続けることができます。

一方で燃料となる資源は一か所に集中しておらず、広い地域に分散しています。そのため燃料資源の収集や運搬、管理にコストがかかり、人口が少ない場所での発電所稼働は難しいというデメリットがあります。

風力発電:風車の回転エネルギーを利用する

風力発電は、風の運動エネルギーを利用して風車を回し、その回転エネルギーを風車内にある発電機で電気エネルギーに変換させ発電する方法です。

温室効果ガスを出さないため環境に配慮した発電方法といえ、日本では、風況に恵まれた北海道・東北・九州地方での設置が多いのが特徴です。風力発電には陸上風力と洋上風力(着床式・浮体式)があり、今後は洋上風力の割合が増加すると予想されています。

風力発電の特徴

陸上はもちろんのこと、洋上でも発電が可能であり、風があれば夜間でも発電できます。風のエネルギーは効率性が高く、電気エネルギーへの変換率が良いこともメリットの1つです。

現段階では発電コストは高止まりで、開発段階で高い調整コストがかかります。また、日本は諸外国とくらべて平地が少なく地形が複雑なことから、風力発電の導入量は世界的に見て低いのが実情です。

地熱発電:地下のマグマの熱エネルギーを利用する

地熱発電は、地下のマグマを熱源とした発電方法です。高温の熱水・蒸気を取り出し、タービンを回して発電します。

地下の地熱エネルギーを使うために燃料が枯渇せず、長期的に安定した供給が可能です。日本はガスや石油といった化石資源は乏しいとされていますが、火山地帯が多いため、地熱発電は我が国に適した発電方法の1つといえます。

地熱発電の特徴

地熱発電は天然の蒸気を利用するだけなので有害なガスが発生せず、クリーンなエネルギーです。気候の影響を受けにくいため、安定した電力供給が可能となります。

しかし導入コストは大きく、発電所を作って運用を開始するまでに長い時間がかかることから、普及が進みづらいという問題もあります。

太陽熱発電:太陽の熱を利用する

太陽熱発電は、太陽の光をレンズや反射鏡で集め、それによって生まれた熱で蒸気タービンを回して発電する方法です。「太陽”光”発電」と混同されがちですが、太陽熱発電は電気ではなく「お湯」をつくり出すことが目的です。

太陽熱発電の特徴

太陽光発電と比較し、太陽熱発電はエネルギー効率が良いのが特徴です。太陽光発電のエネルギー効率が7%〜18%なのに対し、太陽熱発電は40%〜60%と高いエネルギー効率を誇ります。さらに太陽光発電は常に光が当たっていなければ発電できませんが、太陽熱発電は蓄熱しておけば夜間の発電も可能です。特別な燃料や道具を必要としないため低コストで導入できるのもメリットでしょう。

しかし太陽熱発電の集光ミラーは湿度に弱く、特に梅雨などの高湿度・曇天が続く季節では発電効率が悪くなってしまいます。設置には広い平地を必要とするため、日本は太陽熱発電にあまり向いていないともいえるかもしれません。

波力発電:波の動きを利用する

波力発電とは、海洋エネルギーを利用する発電方式で、特に波力エネルギーを利用する発電を指します。未利用エネルギーである波力エネルギーを有効的に活用する方法として期待が集まっており、動水柱型や可動物体型、越波型などといった多数の方式の研究開発が進められています。

波力発電の特徴

波力発電はエネルギーが枯渇することがなく、長期的に安定した供給が可能といわれています。水の運動エネルギーを利用するため、発電効率がほかの自然エネルギーより優れていることもメリットです。具体的な発電効率は、風力発電の約5倍、太陽発電の約10倍です。

一方で、波力発電所の周囲は海であることから「塩害」による腐食、装置に海洋生物が付着するなどの心配があります。波や台風による大波を受けても崩壊しないよう、強度を出さなければいけないのも課題です。

温度差熱利用

地下水や河川水の水温は大気の温度と比較して「夏は水温が低く、冬は水温が高い」という特徴があります。この特徴を利用した発電を「温度差熱利用」といいます。

熱源となる場所と消費地が近い点や、民生用の冷暖房にも対応ができることから、新しい都市型エネルギーの1つとして注目されています。

※温度差熱利用について、詳しくはこちらをご覧ください。>資源エネルギー庁「温度差熱利用」

雪氷熱利用

雪氷熱利用は、雪や冷たい外気により凍結した氷などを保管しておき、夏に、その冷気や溶けた冷水をビルの冷房・農作物の冷蔵などに利用する発電方法です。日本では主に北海道を中心に導入が進んでいます。

※雪氷熱利用について、詳しくはこちらをご覧ください。>資源エネルギー庁「雪氷熱利用」

【2選】再生可能エネルギーを導入する時のポイント

再生可能エネルギーの導入は、企業価値の向上やビジネス機会の創出につながるなど、企業にとって大きなメリットがあります。

ここでは企業が再生可能エネルギーを導入する際におさえたいポイントを解説します。

国の支援制度が利用できないかを確認する

日本政府は、企業向けに再生可能エネルギーに関連する補助金や税制優遇をおこなっています。これらの制度を活用できれば、再生可能エネルギーの導入コストを抑えることも現実的です。

以下は2022年4月現在で、おこなわれている主な支援制度です。

1.非化石エネルギー設備を取得するために必要な設備資金の融資を受ける場合

■支援内容

非化石エネルギー設備を取得するために必要な設備資金を融資する。

◆貸付期間

20 年以内

◆貸付限度額

中小企業事業:7億2千万円以内

国民生活事業:7千2百万円以内

※特利限度額4億円(参照:資源エネルギー庁「非化石エネルギー設備の導入をするために融資を受けたい」)

2.再生可能エネルギー発電設備に対して、固定資産税を軽減する措置を受ける場合

■支援内容

固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税に限り、課税標準を以下の割合に軽減。

|

対象設備 |

発電出力 |

課税標準 |

要件 |

|

太陽光発電設備(10kW 以上) |

1,000kW 以上 |

3/4(7/12 ~ 11/12) |

FIT 認定外 (自家消費型補助金の交付を受け取得した設備) |

|

1,000kW 未満 |

2/3(1/2 ~ 5/6) |

※軽減率について、各自治体が一定の幅で独自に設定できる「わがまち特例」を適用 (上表の括弧書の間で設定 )

※省エネ再エネ高度化投資促進税(再エネ部分)との併存可 (参照:環境省・経済産業省「再生可能エネルギー 事業支援ガイドブック令和2年度版」)

また、再生可能エネルギーのコストが高いとされる理由についてを下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

必要な許認可手続きを把握する

再生可能エネルギーを導入するには様々な手続きが必要です。環境省・経済産業省「再生可能エネルギー事業支援ガイドブック」を確認し、手続き漏れがないようにしましょう。

さらに電気事業法にのっとった工事計画届出や、建築基準法にのっとった申請も必要とされています。掲載されているものは主な手続きを例示したものであるため、事業の実施にあたってはその他の関係する法令等を遵守するとともに、自治体の条例も確認してみましょう。

まとめ

今回は、再生可能エネルギーの一覧や特徴をまとめて紹介しました。導入にはメリット・デメリットがあるため、地域や特性に合わせた発電方法を選択しましょう。

COMMENT

現在コメントはございません。