バイオプラスチックとは?基礎知識から今後の動向まで解説 0

目次

我々の身の回りにおいて多く使用されるプラスチック。利便性が高いことから生活のあらゆる場面で目にする素材ですが、そのほとんどは「化石燃料由来」のものです。 化石燃料由来のプラスチックを焼却すると二酸化炭素(CO2)が排出され、地球環境に影響を与える原因の1つとなります。それ以外にもプラスチックには資源枯渇などの問題もあり、解決策として期待されているうちの1つが「バイオプラスチック」導入です。

今回は「バイオプラスチック」の基礎知識から認証制度、今後の動向まで詳しく解説していきます。

バイオプラスチックとは

欧州などを中心に世界規模で注目を集めるバイオプラスチックは、「バイオマスプラスチック」と「生分解性プラスチック」の総称です。これらのプラスチックには、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。

バイオプラスチックの種類

1.バイオマスプラスチック

バイオマスプラスチックとは、原料に「バイオマス」を使用したプラスチックです。代表的な原料にはサトウキビやトウモロコシがあり、可食部が用いられている場合が大半です。

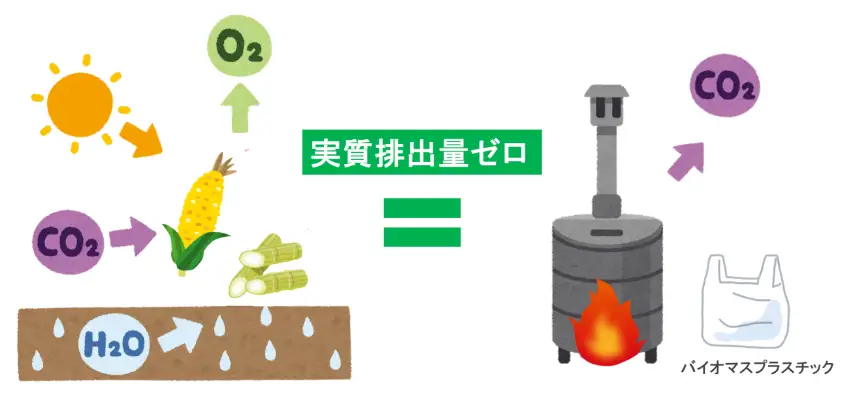

バイオマスプラスチックを燃やすとCO2が発生しますが、このCO2排出量は、「バイオマスの成長時の光合成によって吸収されたCO2量」を超えることはありません。そのため、カーボンニュートラルが成立しています。

※カーボンニュートラルの基礎については、下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。

2.生分解性プラスチック

生分解性プラスチックは、堆肥化施設などの土壌環境に置くと微生物が分解して最終的に土に還る、サステナブルなプラスチックです。

分解後は「水」と「二酸化炭素」になり、生分解性プラスチックの原料には①化石燃料由来、②バイオマス資源由来の2種類があります。

バイオマスプラスチックのメリット

CO2をはじめとする温室効果ガス排出量が削減できる

第2章でも述べたように、「バイオマスプラスチック」はバイオマスを原料としています。燃焼時に排出されるCO2は、原料成長時の吸収分を超えることがないため、カーボンニュートラルなプラスチックです。

そのため、焼却等による滅菌が必須な衛生用品や、使用の特性上、燃やす必要がある製品などを熱やした際に発生する「温室効果ガス」の削減ができます。

石油資源(枯渇性資源)の使用を削減することができる

従来のプラスチックは、大半が石油や天然ガスなどの「化石燃料」から作られています。これらの資源は無限ではないため、バイオマスプラスチックのような「化石燃料以外(非枯渇性資源)」を原料とするプラスチックの普及は、資源の枯渇問題から地球を守ることにつながります。 (※ただし、持続可能な原料を使い、ライフサイクル全体における温室効果ガスの排出抑制効果がしっかりと確認されている場合に限ります。) (参照:環境省・経済産業省・農林水産省・文部科学省「バイオプラスチック導入ロードマップ」令和3年1月 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/haikibutsu_recycle/plastic_junkan_wg/pdf/008_s05_00.pdf)

ちなみに、バイオマスプラスチックでありながらも、生分解性ではない=自然に還らないプラスチックも存在します(例:ポリアミド・ポリメチレンなど)。

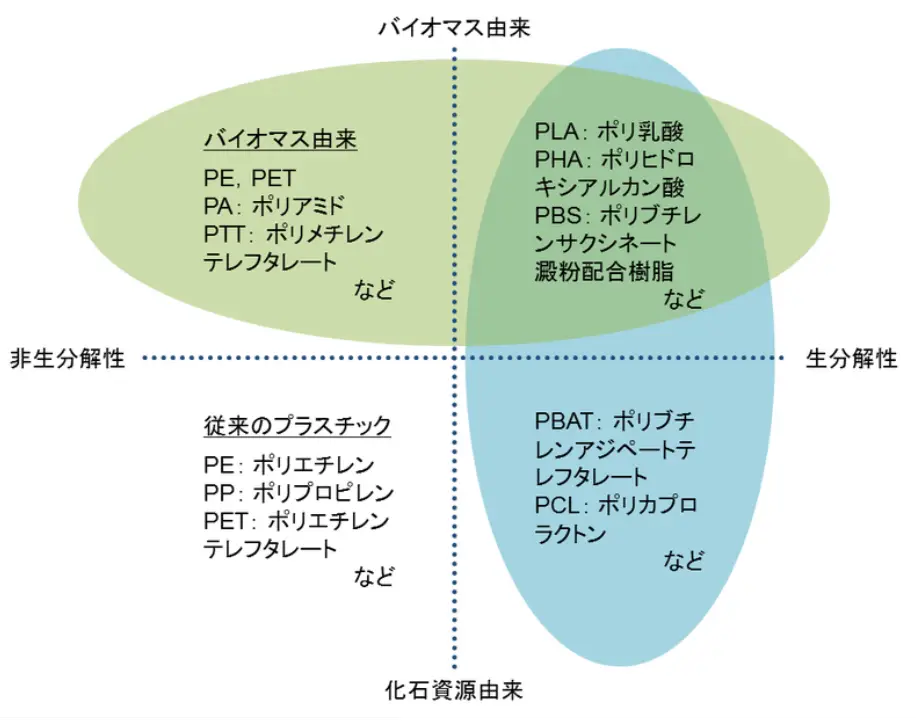

出典:国際環境経済研究所「プラスチック資源循環とバイオプラスチック」(最終アクセス 2023/11/14) これはプラスチックを①生分解性と非生分解性(横軸)、また②バイオマス由来と化石資源由来(縦軸)に分類した図ですが、グリーンで囲まれた枠はバイオ由来の「バイオマスプラスチック」を、ブルーで囲まれた枠は土に還る「生分解性プラスチック」を指しており、そのうち左上の分類は「非生分解性のバイオマスプラスチック」です。「バイオプラスチックであれば分解されるのでポイ捨てなども問題ない」という間違った認識を持たないようにすることも重要です。

出典:国際環境経済研究所「プラスチック資源循環とバイオプラスチック」(最終アクセス 2023/11/14) これはプラスチックを①生分解性と非生分解性(横軸)、また②バイオマス由来と化石資源由来(縦軸)に分類した図ですが、グリーンで囲まれた枠はバイオ由来の「バイオマスプラスチック」を、ブルーで囲まれた枠は土に還る「生分解性プラスチック」を指しており、そのうち左上の分類は「非生分解性のバイオマスプラスチック」です。「バイオプラスチックであれば分解されるのでポイ捨てなども問題ない」という間違った認識を持たないようにすることも重要です。

バイオプラスチックの製品例

バイオマスプラスチック:ボトルや外容器など

バイオマスプラスチックは我々の生活のなかで幅広く使用されており、シャンプーやコンディショナー・食器用洗剤のボトル、また、お弁当やサラダの容器、パウチ総菜の外袋などに使われています。

生分解性プラスチック:農業フィルムなど

生分解性プラスチックは主に、農業用のマルチフィルムに利用されています。柔らかい素材のため、機械(トラクター)がフィルムを引きながら畑に敷けるだけでなく、収穫時においても、土壌にすき込まれたフィルムは土の中で分解されます。これにより、マルチフィルムの回収や処理にかかる負荷を減らすことが可能になります。

そのほかには、園芸用や土木工事用の資材、コンポスト用ごみ袋などにも利用されています。

バイオプラスチックの現状

バイオプラスチックの製造能力

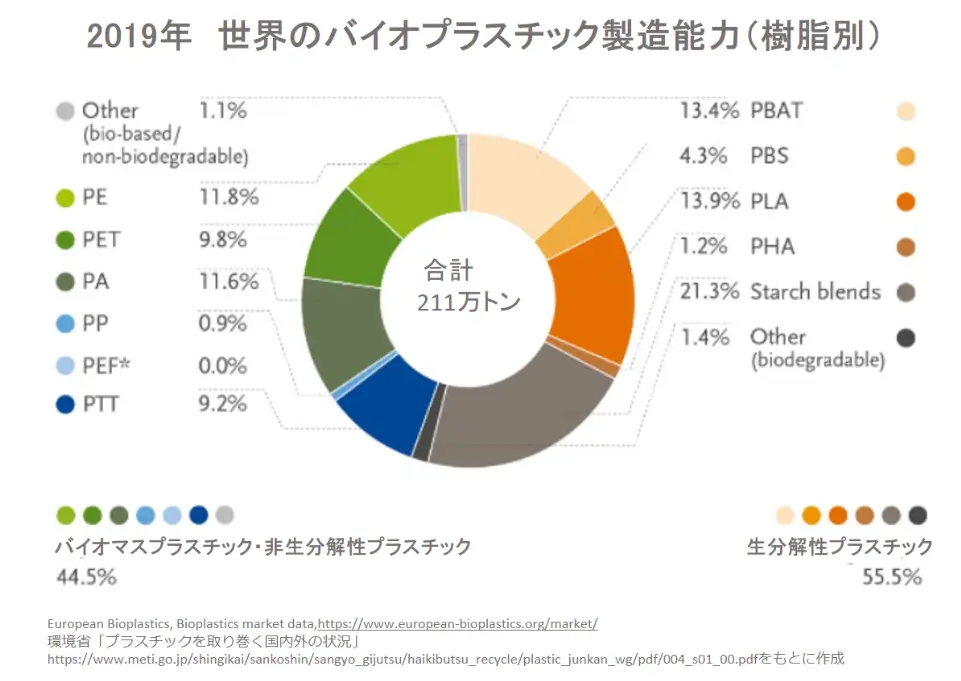

欧州バイオプラスチック協会 (European Bioplastics)によると、世界のバイオプラスチックの製造能力は211万トン(2019年)で、2024年には243万トンにまで拡大すると推測されています。また、2019年の「世界におけるバイオマスプラスチック製造能力」は以下の通りです。

ヨーロッパではプラスチックへの制限が加速

ヨーロッパでは、化石燃料由来のプラスチックに対する規制が厳しくなっており、EUは2021年に「非リサイクル性プラスチックに対する課税の方針」を立てました。イギリスでも翌年の2022年4月から「プラスチック製包装税」が施行され、さらに2023年1月からは、スペインにおいても使い捨てプラスチックへの課税が始まっています。

こうした動きから、世界における「バイオマスプラスチック」の拡大が一層期待されています。

バイオプラスチックの課題

では次に、「バイオプラスチック」の課題を解説します。

コスト

課題の1つ目は、コストの高さが挙げられます。

バイオプラスチックは、化石燃料由来のプラスチックに比べて2~3倍ほど高価になるものもあります(※バイオプラスチックの種類による)。これは原料であるバイオマスの調達コストが高価なことや、製造量が少ないため生産スケールメリット(規模の大きさによって得られるメリットや利益のこと)が出しにくいことが原因です。

しかし、生分解性プラスチックの製品例で挙げた「農業用フィルム」においては、従来品と比較して1.5~2倍のコストが発生するものの*、栽培後の回収の手間が削減・不要になることや、処理費用における低減効果が見込めることから、増加分のコストは相殺されると考えられています。

(*引用:環境省「バイオプラスチック導入事例集」令和3年1月)

機能性・品質

2つ目の課題は、製造・使用と用途の幅についてです。

「生分解性プラスチック」の樹脂の特性は非生分解性プラスチックと異なるため、製品の製造・使用が難しくなるケースが多いとされています。また、使用用途が限定される傾向にあるほか、長期的な保管が品質低下につながる恐れもあります(※すべての生分解性プラスチックではない)。

しかし「バイオマスプラスチック」は、従来の化石燃料由来プラスチックと比べてもほぼ同じ機能であることが明らかになっており、製造・使用に関しての課題は少ないといわれています。

原料の確保

3つ目の課題は、バイオマスプラスチックの原料の確保です。現在(令和4年)、バイオマスプラスチック製造のための原料不足は問題視されていませんが、将来的にはバイオマスプラスチックやバイオマス燃料の需要拡大が予想されており、原料の確保が困難になっていく可能性があります。

原料の種類

4つ目の課題は、バイオマスプラスチックの原料の種類です。

原料は大きく「可食」と「非可食」の2つに分けられますが、トウモロコシや小麦、キャッサバなどのような可食用バイオマスを使用すると食糧との競合を引き起こす可能性があり、注意が必要です。 今後地球では人口の増加によって、農作物の需要が拡大していくと予想されています。食糧不足による貧困問題の回避を考慮すると、バイオマスプラスチックの原料としては「可食」バイオマスではなく「非可食」バイオマスが好ましいでしょう。

バイオプラスチック普及に向けた国と企業の取り組み事例

バイオプラスチックの普及には、原料の調達から製造、輸送など消費者へ行き着くまでのサプライチェーンの確立が必要不可欠です。

バイオマスプラスチック導入ロードマップの策定

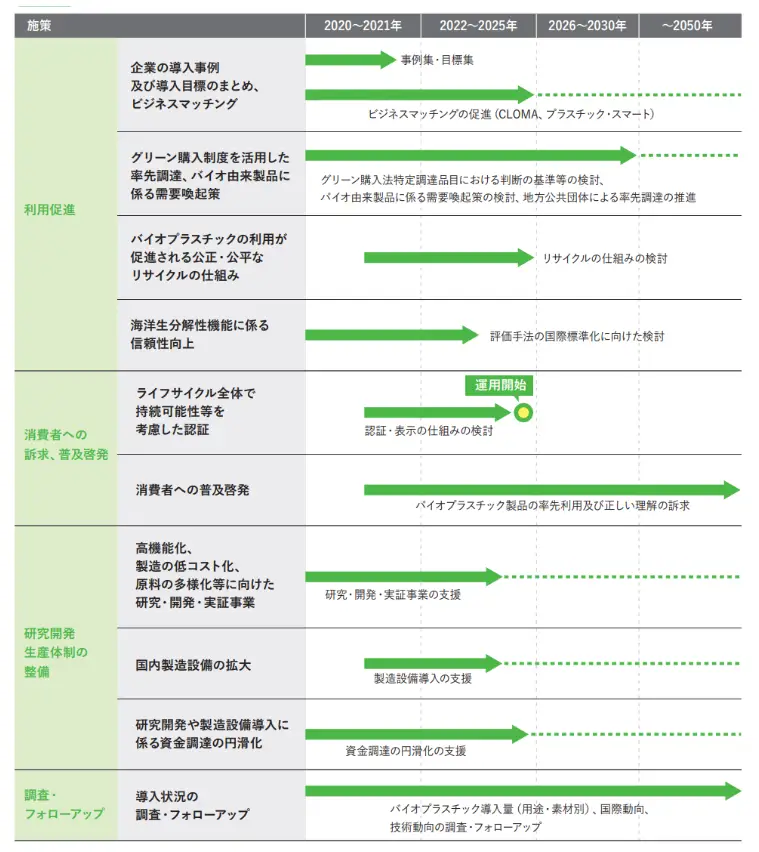

バイオマスプラスチックの普及に向け、2021年には環境省・経済産業省・農林水産省・文部科学省が共同して「バイオマスプラスチック導入ロードマップ」を策定しました。

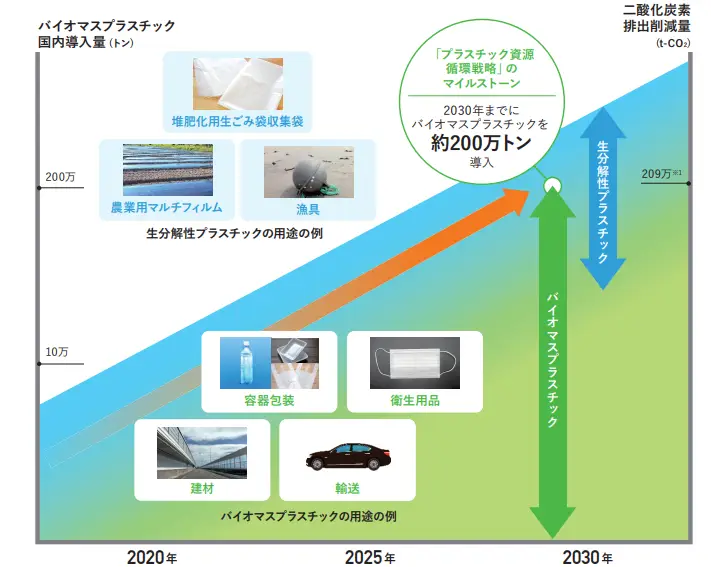

出典:環境省・経済産業省・農林水産省・文部科学省「バイオマスプラスチック導入ロードマップ」令和3年1月(最終アクセス 2023/11/14)

出典:環境省・経済産業省・農林水産省・文部科学省「バイオマスプラスチック導入ロードマップ」令和3年1月(最終アクセス 2023/11/14)

上記のロードマップのほかには、バイオマスプラスチックの現状や課題・バイオプラスチックの導入の方向性が詳しく示されており、より詳細な内容を知りたい場合は、こちらからご覧ください。

バイオプラスチックの認証制度を設け、普及に務める

バイオプラスチックには、さまざまな「認証」が存在します。

商品に記載される「認証マーク」には、製品中に含まれるバイオマスの割合が記されていることもあります。小売業などの企業をはじめ、SDGs・ESG推進などを目的に、さまざまな企業が認証プラスチックの販売に力を入れています。

コンビニやスーパーのレジ袋にはこの認証マークが入っていることから、見覚えがある人もいるかもしれません。2020年7月1日より日本政府は全国でレジ袋の有料化を義務付けましたが、バイオマス素材の含有割合が25%以上のレジ袋は、有料化の対象外です。ただし、日本全体のプラスチック使用削減の目的達成のため、有料化対象外のレジ袋も有料にするコンビニなども存在しています。

三井化学

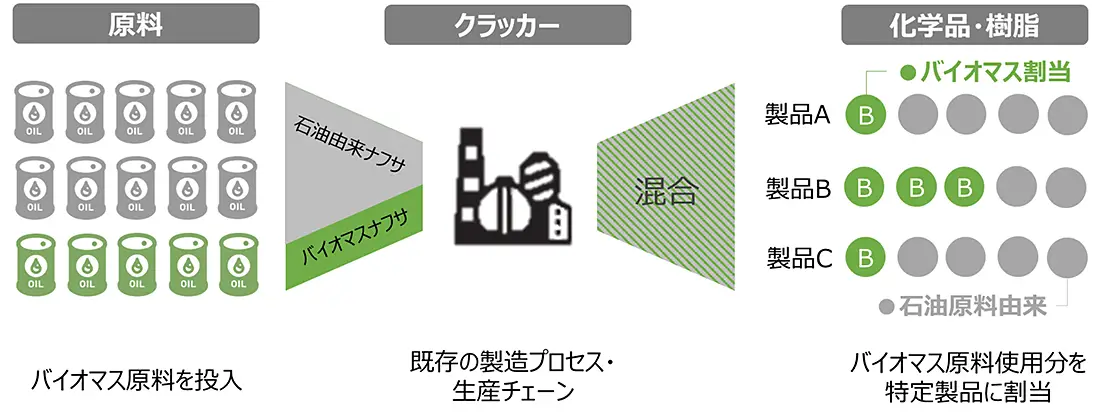

三井化学は石油化学プラントを運転して、プラスチックの原料となる化学品や樹脂などを生産しています。マスバランス方式という認証手法を導入して、保有している大阪の石油化学プラントの原料に一部バイオマス由来の「バイオナフサ」を使用しています。

(参照:三井化学「三井化学大阪工場にてバイオマスナフサからのプラスチック・化学品製造開始へ」)

出典:三井化学「日本初、バイオマスナフサによるバイオマスプラスチック製造を開始します」(最終アクセス2022/12/9)

出典:三井化学「日本初、バイオマスナフサによるバイオマスプラスチック製造を開始します」(最終アクセス2022/12/9)

マスバランス方式を導入することにより、石油化学プラントで製造された各製品への「バイオマス使用度の割り当て」を自由に決めることが可能になります。製品ユーザーのバイオマス使用度や原料価格のニーズに柔軟に対応することができ、最終的にはサプライチェーン全体としてバイオマス導入のハードルが下げられるというメリットがあります。これがバイオマスプラスチックの普及につながるのです。

カネカ

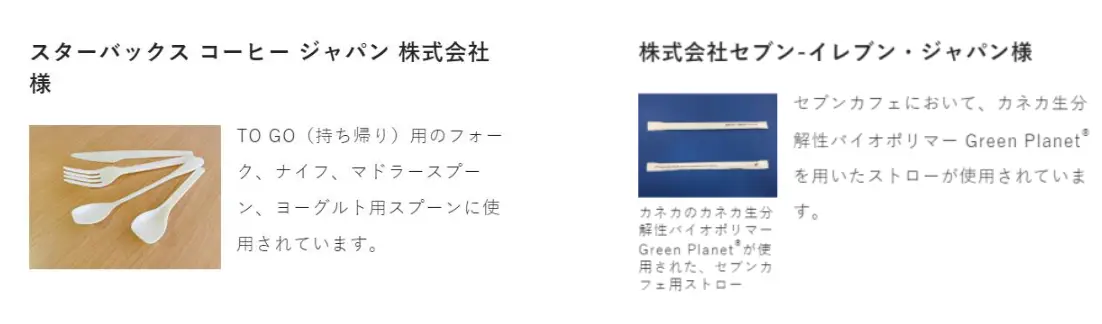

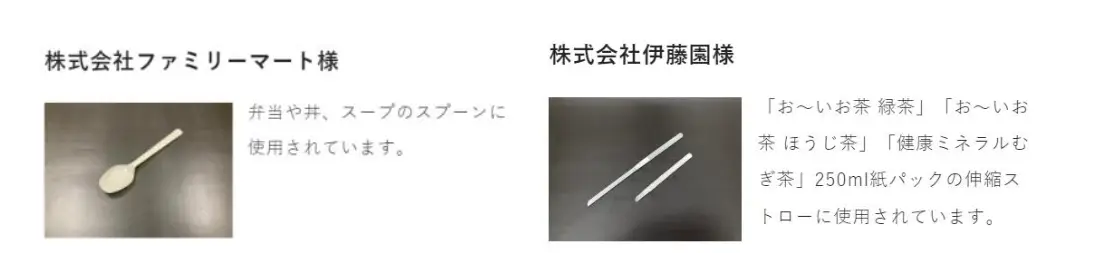

カネカは海洋でも分解する「PHBH」という生分解性ポリマー素材を生産しています。

PHBHは土中だけでなく、これまで難しかった海水中での生分解が可能な素材で、2017年には海水中で生分解する認証「OK Biodegradable MARINE」も取得しています。これは海洋プラスチック問題を解決に貢献する画期的な技術と言うことができます。

PHBHを利用した製品の例

出典:カネカ「カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet®︎でなぜ世界が健康になるの? 」(最終アクセス2022/12/9)

出典:カネカ「カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet®︎でなぜ世界が健康になるの? 」(最終アクセス2022/12/9)

特に欧州では、使い捨てプラスチック削減に向けて各種規制が強化されており、PHBHの販売は急拡大していく見込みです。グローバル展開している多数のブランドホルダーでもストロー、レジ袋、カトラリー、食品容器包装材など、幅広い用途でのPHBHの導入に向けた検討が進んでいます。

カネカは今後グローバル規模で拡大する需要に応えるため、 現在兵庫県のプラントでPHBH年間約5,000トンの生産に加え、2024年1月には年間15,000トンの増強生産を計画しています 。

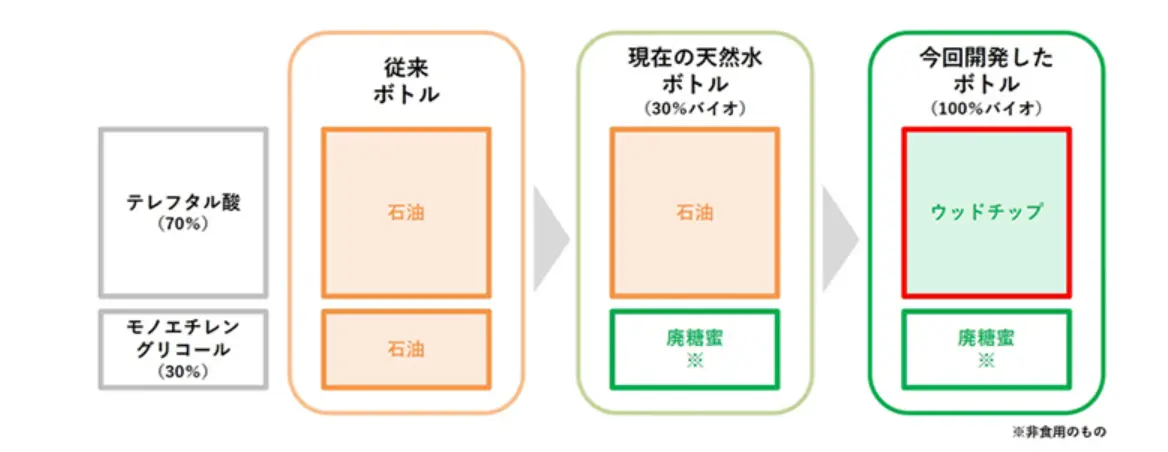

サントリー

サントリーグループは、米国バイオ化学ベンチャー企業と進めてきた植物由来原料100%使用ペットボトルの開発に成功し、試作品を完成させました。2030年までにグローバルで使用するすべてのペットボトルに、リサイクル素材あるいは植物由来素材のみを使用し、化石由来原料の新規使用をゼロにすることで、100%サステナブル化を目指しています。

植物由来素材のペットボトル開発については、ペットボトル原料の30%を構成する「モノエチレングリコール」を植物由来原料で生成した、植物由来原料30%のペットボトルを2013年から「サントリー天然水」に導入しています。残りの70%を構成するテレフタル酸の前駆体「パラキシレン」を、植物由来素材から生成すべく、2012年から米国バイオ化学ベンチャー企業と植物由来原料100%使用ペットボトルの共同開発を開始しました。

サントリーが試作した植物由来原料100%使用ペットボトル

サントリーが試作した植物由来原料100%使用ペットボトル

PETボトルの原料とバイオ化

PETボトルの原料とバイオ化

出典:サントリー「植物由来原料100%使用ペットボトルの開発に成功」

パラキシレン製造の原料は、食料用原料のサプライチェーンに影響が出ないよう、非可食のウッドチップのみから生成しています。サントリーグループは2030年までにすべてのペットボトルをリサイクル素材あるいは植物由来素材にすることを達成すべく、今後植物由来原料100%使用ペットボトルの早期の実用化を目指しています。

日揮ホールディングス

日揮ホールディングスは化石燃料の代替原料として、バイオマス由来の燃料やケミカルなどを製造する 「グリーンファイナリー事業」の検討をおこなっています(※太陽石油株式会社と共同)。具体的な検討内容は、主に四国に位置している未利用の森林資源の収集や、バイオ原油の製造(※木質バイオマスの分解油化による)からバイオ製品製造までの、一連のサプライチェーン構築です。

日本初の試みとなる「国産木質バイオマスによるバイオ製品製造」は、原料調達~消費までのCO2排出量の削減が、また同時に、森林再生や諸外国の資源に頼らない経済の確立も期待されています。今後はグリーンリファイナリーに関する知見を蓄積させ、国内外へ向けた事業展開をおこなっていく予定です。(※ニュースリリース)

バイオプラスチックの今後の動向は?

第7章で紹介した「バイオプラスチック導入ロードマップ」のなかでは、今後の目標の1つに「2030年までに、バイオマスプラスチックを最大限(200万トン)導入」が掲げられています。

出典:環境省「 バイオプラスチック導入ロードマップ 」(最終アクセス2022/12/9)

出典:環境省「 バイオプラスチック導入ロードマップ 」(最終アクセス2022/12/9)

バイオプラスチックの国内導入量を上げながら、バイオマスプラスチック・生分解性プラスチックの双方における製品の製造・利用を拡大させていき、同時により多くのCO2排出削減を実現できるよう様々な取り組みが進められる予定です。

さらに、政府がどの種類のバイオマスプラスチックをどの程度導入させるかなど、明確かつ具体的なガイドラインが示されるかどうかにも、社会の関心が集まっています。

環境省は補助金制度として「脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業(補助事業)」を設けるなど、技術的な側面からバイオプラスチックの普及を積極的に促しています。

まとめ

バイオプラスチックとは、バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの総称で、地球温暖化や自然界に滞留してしまっているプラスチック問題の解決手段の1つです。

今後、私たちの身の回りにもさらにバイオプラスチックは普及していくことが予想されます。バイオプラスチックの普及には製造側・販売側のみならず、消費者の意識や行動も大切です。一般消費者としてプラスチック製品を購入する際には、認証マークの有無やプラスチックの表記をチェックするなど、「何を使っていてどのようにできているのか」の過程を意識してみてはいかがでしょうか。

日揮グループは、バイオプラスチックの製造に関する独自の技術開発のほか、植物由来のプラスチック代替素材を製造するスタートアップへの出資や他企業とのパートナリングによるサプライチェーンの構築により、循環型社会の構築に積極的に貢献しています。

<!–[if lte IE 8]>

<![endif]–> hbspt.cta.load(20511294, ‘6e1db29b-3c15-4c7a-948a-8fdef35325e0’, { “useNewLoader”: “true”, “region”: “na1” });

https://www.env.go.jp/content/900534511.pdf

COMMENT

現在コメントはございません。