ホスピタルアートの事例まとめ:日本や海外では実際にどのような取り組みがされている? 0

目次

ホスピタルアートの定義は一般的に、「医療・福祉施設でボランティア・患者・職員などが絵画や音楽などの創作・展示・発表などをおこなう活動。またその芸術。 施設内を心地よい空間にすることによって患者の精神的ケアを図るもの 」とされています(引用:三省堂「スーパー大辞林 3.0」)。

そこで今回は、日本・海外のホスピタルアート(ヘルスケアアート)が実際にどのように導入されているのかを写真を交えながらご紹介します。

ホスピタルアート(ヘルスケアアート)とは

ホスピタルアートの定義は一般的に、「医療・福祉施設でボランティア・患者・職員などが絵画や音楽などの創作・展示・発表などをおこなう活動。またその芸術。 施設内を心地よい空間にすることによって患者の精神的ケアを図るもの」とされています。(引用:三省堂「スーパー大辞林 3.0」)

同列に「ヘルスケアアート」という言葉も使用されますが、これは病院内に限らず、介護施設や福祉施設などといった広範囲な場面での活動といえます。

海外のホスピタルアートの事例

イギリス:チェルシー&ウェストミンスター病院

イギリスにあるチェルシー&ウェストミンスター病院には、2000点以上のアート作品で構成された「ビジュアル・デジタル・ホスピタル・アート・コレクション」があります。このうちの大半はオーダーメイド作品であり、質の高いアートを病院に取り入れることが患者や医療従事者の心を癒す環境づくりに役立つと考えられています。

コレクションのなかで最も古い作品は、1580年頃にルネサンス・ヴェネツィア派の画家によって描かれた絵画です。現在も多様なアーティストやデザイナーに作品を依頼し、より良い環境づくりに努めています。(参照:CW+ 「ART COLLECTION」 )

イギリス:マンチェスター大学

イギリスのマンチェスター大学には、1973年に設立された「Lime Arts and Health」という芸術および健康団体があります。アートを通じて健康と福祉を向上させることを目的としながら、病院内でのアートの展示、患者・医療従事者が参加できるアートワークショップなどを開催しています。

また通院・入院患者の回復の後押しや、病院での滞在をより快適にすること、さらに医療従事者のストレスを軽減して職場環境を改善するといった目標を掲げ、地元のアーティストやコミュニティグループとのコラボレーションもおこなっています。(参照:NHS Manchester Univercity「LIME:Arts and Health」 )

イギリス:Vital Art

「Vital Art」は、イギリスの慈善団体「Barts Health NHS Trust」が1996年に設立した、アート支援団体です。医療環境にアートを取り入れることで病院内の環境を改善し、患者やスタッフの精神的・身体的健康の向上、アートの意義の再定義を目標にしています。

展示する場所に即した作品を選定し、見る人全員に新鮮で革新的な体験をもたらすなど、さまざまな病院に対して支援をおこなっています。(参照:Vital Artホームページ)

サウジアラビア:Jameel Arts & Health Lab

「Jameel Arts & Health Lab」は、サウジアラビアのJameel財団がWHO(世界保健機構)の協力のもと、ニューヨーク大学などと共同で設立されたイニシアチブです。科学的根拠に基づくエビデンスを活用しながら、芸術をヘルスケア分野に取り入れるための取り組みをおこなっています。

認知症のケアにおけるアートの有効性や、病院等でのアート作品のメリットをリサーチするための研究組織をたちあげています。(参照:Jameel Arts & Health Labホームページ)

日本のホスピタルアートの事例

大阪府:医学研究所 北野病院

大阪市北区にある北野病院では2021年から、ホスピタルアートの活動を積極的に推進しています。NICU(新生児集中治療室)/GCU(回復治療室)・外来エリアには、京都芸術大学の学生らが 制作した作品が飾られ、2024年3月には新たに化学療法センターの壁面にもアート作品が作られました。

【アート作品の制作にあたって北野病院が心がけたこと】

化学療法センターは主に抗がん剤治療をおこなう場所であるため治療には苦痛が伴うことが多く、こうした場所に具体的な絵柄やモチーフが描かれると、今後、病院外で患者が同じものを目にしたときに治療の大変さを思い出してしまうかもしれません。そのようなことを防ぐためにも「抽象的すぎず具体的すぎない」・「デザイン性が強すぎず落ち着いたイメージ」など、デザイン発案時には試行錯誤が繰り返されました。

そして最終的には空間全体を「余白」で演出するデザインがチョイスされ、描かれた抽象的なレリーフは、鳥や蝶、草花にも見える仕掛けが凝らされました。色合いは見た人全員が安心できるようソフトなカラーとし、少しでも治療を受けてもらいやすいようにという思いがこもった空間が作られています。

HAPii+プロジェクト

HAPii+プロジェクトは、京都芸術大学で2009年から続けている、ホスピタルアートの社会実装プロジェクトです。京都府立医科大学附属病院や京都大学医学部付属病院、先述した医学研究所北野病院において、エントランスや待合室、レントゲン室といった様々な空間にアートを制作しています。

東京都:平川病院

東京都八王子市にある平川病院では1995年からアトリエを院内に設け、造形教室の活動をおこなっています。芸術活動では個々が主体となりながら自由に表現をすることができ、その行動を通して自らを癒し支える場として、患者から支持を得ています。

また、造形教室の活動メンバーが準備・展示などの運営を担当し、作品発表の場である展覧会を定期的に開催しています。毎年多くの人が訪れ、作品を鑑賞するだけでなく病気や障害を持つ人々への理解の場ともなっています。(参照:医療法人社団 光生会 平川病院「造形教室」)

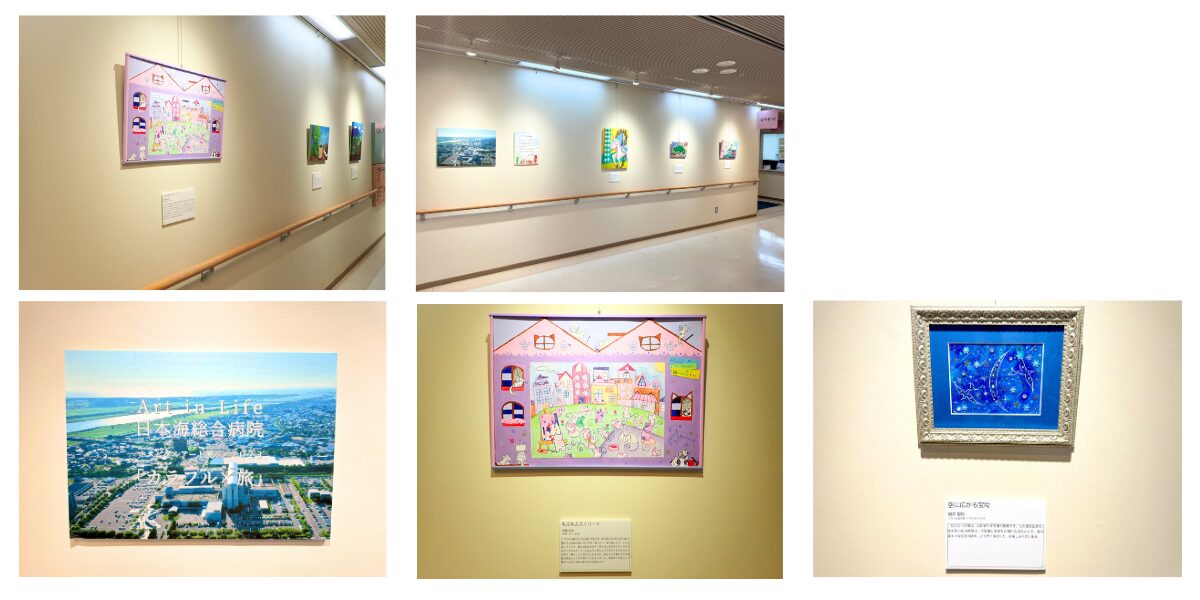

山形県:日本海総合病院

山形県酒田市にある日本海総合病院では、患者の癒しに繋がることを目的にホスピタルアートのプロジェクトを推進しています。

病院内には「ホスピタルストリート」と称される廊下があり、社会貢献を目指す芸術指向の研究をおこなう組織「Art in Life」が製作したアートが展示されています。

また、同市にある酒田市美術館と共催して写真などを展示するプロジェクトもおこなわれ、病院を訪れるすべての人が少しでも喜べるよう、ホスピタルアート活動に力を注いでいます。

大阪府:耳原総合病院

大阪府堺市にある耳原総合病院では、壁やエントランス・検査室や待合室など、院内の随所にアートを展示する取り組みをおこなっています。

外壁には小鳥やしずく葉・ケヤキのライトアップされたモチーフが飾られており、子どもを怖がらせないようにしたいという看護師の想いが表されています。また、「検査を待つ間の不安を少しでも軽減できないか」という病院長の提案からは、草花や街並み、花々の絵が検査室の壁だけでなく床にも施され、優しさと落ち着きを与えています。

耳原総合病院には「ホスピタル・アートディレクター」が在籍しており、医療従事者や患者の想いをアートに表す専門職として活動しています。(参照:社会医療法人 同仁会 耳原総合病院「ホスピタルアート」)

兵庫県:ありまこうげんホスピタル

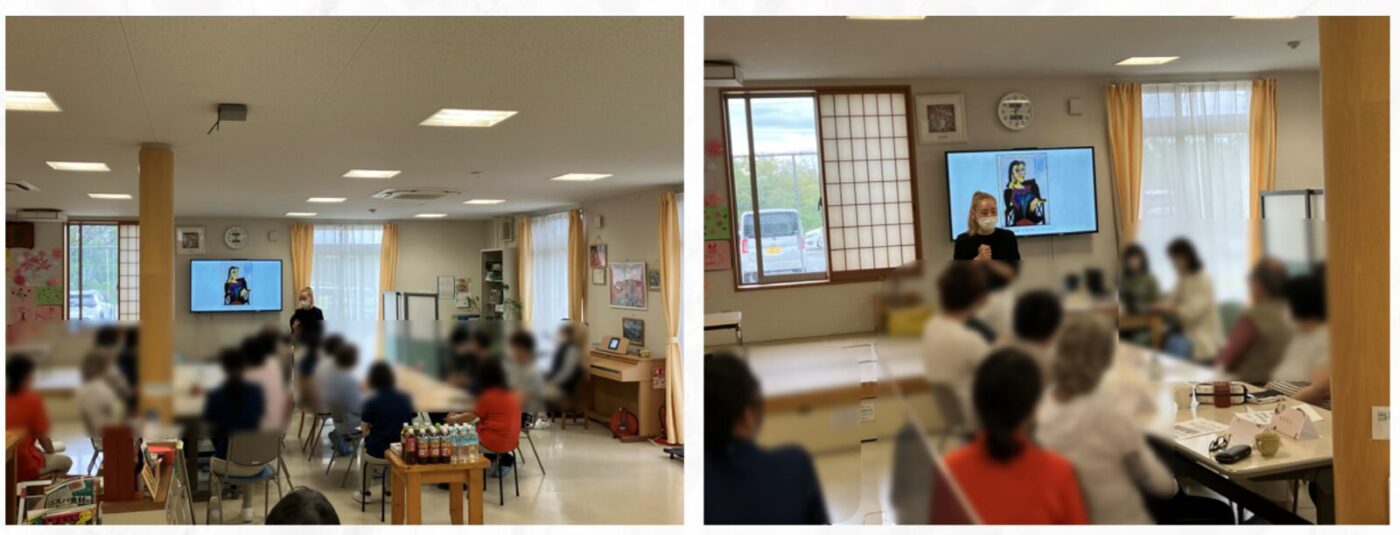

兵庫県神戸市にあるありまこうげんホスピタルでは、2024年に2回、病院関係者やデイケア職員・デイケア利用者が参加する 「アートキュレーション体験」を実施しました。 これはアートの専門家による作品についてのレクチャーを受けながら、病院内に展示するアート作品を選ぶ体験です。アート選定のプロセスを通して参加者同士のふれあいを図るほか、自他の理解や、非日常の体験から癒しの場を得ることを目的としています。

活動内容<2024/2/27>

- アート作品を観察して感じたことについて対話をする

- 課題アート作品の解説を受ける

- 院内の展示場所を実際に見学したのち、飾る作品を選ぶ⇒発表・決定 など

活動内容 <2024/4/22>

- ピカソ作品を対話鑑賞し、作品の解説を受ける

- 展示場所にあった作品を考え、チームごとに話し合いで選定をする⇒発表・決定 など

体験中は、普段は会話に消極的な利用者が発言する姿や、いつもより明るく楽しむ姿が見受けられたほか、そのような様子を目にした病院関係者・スタッフからは「心身の健康に繋がりそう」・「このようなアートに関連する企画を今後もおこなっていきたい」など、前向きな意見が挙がりました。

デイケア利用者がアートキュレーション体験で実際に選んだ絵画作品は、外来受付前、待合スペースの奥に飾られました。このアートキュレーション体験には「病院を訪れる人々の個々に異なる感性と、その時々の捉え方で自由にアートを感じ、新しい発見や会話のきっかけになれば」という思いが込められています。

アートへの感じ方は十人十色で正解はありません。実際に、インストールされた絵画作品を目にしたデイケア利用者は自分なりの感想を述べるだけでなく、周囲の人々の感想にも興味深く耳を傾けていました。その結果、利用者同士での会話・新たな交流が生まれ、楽しく有意義な時間を過ごしました。

東京都:松沢病院 デイケア

東京都世田谷区にある松沢病院のデイケアでは2024年4月に、「世界にひとつだけのコラージュをつくるワークショップ」を開催しました。

講師にはシャンデリアアーティストとして有名なキム・ソンへ氏を迎え、熊手やプレートといったオリジナルフレームに参加者(利用者の方々)が自由にレイアウトをおこないました。作品を制作するだけでなく、参加者同士との交流も図ることで新たなコミュニケーションが生まれる空間を目指しています。

ワークショップ後のアンケート調査では、「自分の内面を見つめる機会になった」・「病院内でのアート体験がもっと増えるといい」という回答を選んだ人が多く、コメントには「精神の安定にもつながるワークショップでとても楽しめた」・「楽しくなって元気が出た」・「またこのようなワークショップに参加したい」という前向きな感想が寄せられました。

日揮のヘルスケアアートに関する取組み

上記で紹介した、ありまこうげんホスピタル・松沢病院でのヘルスケアアートにまつわる活動には、日揮グループの国内EPC事業会社である日揮が携わっています。日揮は病院建設や病院運営のパートナーとして伴走してきた経験を基に、患者・家族・病院関係者のニーズに即したヘルスケアアートの提供を目指しています。

リアルなアートに加え「デジタルアート」という選択肢も増えるなか、幅広いラインナップでのヘルスケアアート開発に取り組んでいます。

まとめ

昨今はウェルビーイングへの関心も高まり、数字や指標だけで測りきれないものの大切さを感じている人も多いかもしれません。そこで今回は、アートを通じ、ココロとカラダの健康を作っていく取り組みであるホスピタルアートにまつわる事例・取り組みを紹介しました。

「ホスピタルアートについての基礎」を学びたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

COMMENT

現在コメントはございません。