「培養肉」でサステナブルな食を実現する 基礎知識から今後まで解説

目次

世界的な食料不足や環境悪化が問題視されるなか、それらの課題を解決し得る新たな“食”の選択肢、「培養肉」への注目が高まっています。今回は培養肉の概要や生産方法、メリットなどの基礎知識から、普及に向けた課題と今後の展望まで解説します。

培養肉(クリーンミート)とは

培養肉とは、「本物に近い “食肉の代用品”」のことで、英語では「Cultured meat」と呼ばれます。ウシやブタなどの動物から取り出した少量の細胞を動物の体外で人工的に培養して増やし、それらを集めて組織を作ることで生み出されます。従来の食肉生産とは違い、動物そのものが食肉の供給源にはなりません。「飼育・繁殖・解体や飼料の生産・加工などの工程」が不要となり、生産期間がおよそ2年から3週間程度へと短縮されています。

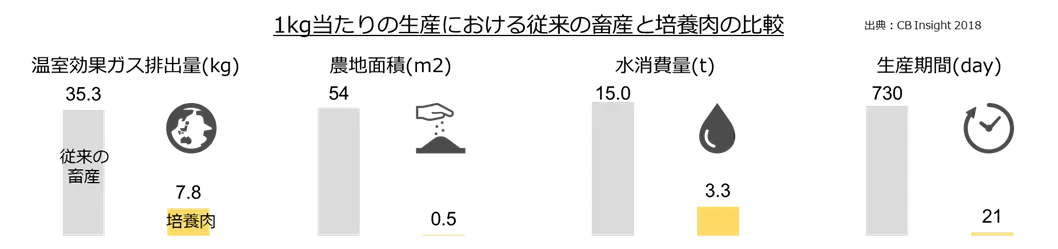

また、動物に与えるストレスや環境負荷も抑えることができます。下記は「1kg当たりの生産における従来の畜産と培養肉」を比較したものですが、①温室効果ガスの排出 ②農地面積 ③水の消費量 ④生産期間 の4カテゴリすべてにおいて「低減」が見られます。このように培養肉は動物や環境にやさしく、「クリーンミート」とも呼ばれることもあります。

出典:オルガノイドファーム(最終アクセス 2023/1/6)

出典:オルガノイドファーム(最終アクセス 2023/1/6)

2013年には培養肉によるハンバーガーの実食も

2013年8月には、イギリスのロンドンで世界初の培養肉を用いたハンバーガーの発表・実食がおこなわれました。このハンバーガー1つを完成させるための研究費には、33万ドル(当時のレートで約3300万円)がかかりましたが、生産設備などの充実によって、6年後の2019年にはハンバーガー1つあたりのコストは、9ユーロ(日本円で約1269円※)程度にまで下がったことが明らかになっています。

(参照: Maastricht University 「What’s been going on with the ‘hamburger professor’」)

※1 2022年12月現在での為替レートを適用

培養肉の生産方法

では実際に、培養肉はどのように作られていくのでしょうか。詳しい作り方は研究機関によって様々ですが、次のような流れが一般的とされています。

出典:オルガノイドファーム(最終アクセス 2023/1/6)

出典:オルガノイドファーム(最終アクセス 2023/1/6)

|

現在は培養肉の社会実装のため、各工程で必要な基礎的技術の確立に向けた取り組みが進められています。

培養肉と再生医療の関係

培養肉を作り出す過程には、細胞から肉や臓器などを作り出す「再生医療*」の技術が応用されていることをご存知でしょうか。

培養肉の多くは、培養・分化されて薄いシート状になった細胞を重ね合わせることにより肉らしい見た目や食感を実現していますが、この「細胞シートを積み重ねて組織を作る」という方法は、再生医療の分野において提唱されたものです。(再生医療…病気などで失った機能を回復させたり、細胞や遺伝子などを用いて病気を治療する医療)

同時に、「少量の細胞から大量の肉を作る(バイオものづくり)」という培養肉の生産技術開発が、細胞培養のコストを下げ、再生医療の研究を後押しすることも期待されています。

(※以下の記事では、「バイオものづくり」の基礎について解説しています。あわせてご覧ください。)

培養肉が注目されている理由

食肉の需要拡大に対応できる可能性がある

世界人口の増加や新興国の経済発展に伴い、食習慣は欧米化・肉食化の一途を辿っています。食肉の需要は増加し、特に後発の開発途上国における食肉需要は、2050年までに4.5億トンを超えるという推測も示されています。 (出典:Our World in Data「Global meat consumption 2000 to 2050」)

今まではこのような需要増加に対し、農業の生産性を高めることで対応してきましたが、今後はそれだけでは足りず、早ければ2030年頃に需給バランスが崩れるのでは?との見方も出ています(=「タンパク質危機」)。

このような背景を受け、理論上少量の細胞から効率よく大量の肉を作り出すことができる「培養肉」への注目が高まっています。(※ 国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization of the United Nations)「Digital technologies in agriculture and rural areas – Status report.」(p.1), 2019)

環境負荷の軽減ができる

国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告によると、世界の人為的な温室効果ガス排出量のうち約14%が、畜産(土地利用の変化を含む)によって生み出されています(※)。これは飛行機や車といった、すべての交通機関から排出される温室効果ガスの総量に匹敵します。

さらに、広大な農地や放牧地を確保するための土地占有・森林伐採のほか、水の大量使用や、家畜の排泄物による水質・大気汚染も問題視されています。

このような課題を解決して持続可能な食料生産を叶えるため、広大な土地や大規模な家畜の飼育・繁殖を必要としない「培養肉」は有効な選択肢の1つと考えられています。

※ 国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization of the United Nations)「Digital technologies in agriculture and rural areas – Status report.」(p.1), 2019

【3選】培養肉の実用化におけるメリット

「動物性の栄養素」を補うことができる

食肉生産にまつわる課題を解決する新たな選択肢は「培養肉」だけではありません。

「プラントベースミート」や「大豆ミート」と呼ばれる、大豆などの植物由来原料から生産されたものも登場しています(「ベジミート」・「ソイミート」とも呼ばれます)。欧米諸国を中心に浸透しつつあり、培養肉に先行する形として日本でも認知が高まってきました。しかし、植物由来であるために本来の食肉とは成分が異なり、「一部のビタミンなど動物性食品に含まれる栄養素を十分に摂取できない場合がある」ことが課題の1つとされています*。

一方で培養肉の栄養成分は、本来の食肉とほぼ同等です。動物性のタンパク質や鉄・亜鉛・ビタミンB群なども摂取できるといわれています。さらに理論上、筋肉成分や脂肪成分の調整も可能であるといわれており、個人の需要に合わせて食肉をデザインできることも期待されています。

*プラントベースミートの中には、原材料に動物性の材料が含まれるものもあります。

気候変動の影響を受けにくく、生産場所の制限が少ない

培養肉は、今までの食肉と異なり「屋内」で生産されます。つまり、生産可否や生産量などが環境要因に左右されることはなく、国や地域に制限はありません。設備を整えることができえば、様々な場所で生産が可能なため、食肉の需給バランスを安定させる上で大切なポイントとなります。

自給率の向上に繋がる可能性がある

日本の2021年における畜産物カロリーベース食料自給率は、わずか16%となっています(※)。つまり、食肉の供給の多くを海外からの輸入、および輸入飼料を用いた生産に頼っているということです。 しかし培養肉が普及すれば、大量の飼料を使うことなく、(理論上では)数個の細胞から数万トンに及ぶ肉を生産できるようになるかもしれません。培養肉が日本の食料自給率の向上に大きく貢献し、食料不足の深刻化による食料・資源の奪い合い、また生産国による輸出規制などへの備えを後押しできる可能性があります。

※ 輸⼊飼料による畜産物の⽣産分を除いて計算したもの。(参照:農林水産省「令和3年度食料自給率について」)

培養肉の課題

培養肉には多様なメリットがある一方、商用化や普及に向けた課題も残されています。

環境面

・従来の畜産と比較すると環境面での課題は少ないものの、細胞を培養する過程において、適切な温度を維持するためのエネルギーが必要になる

・これまで畜産によって維持されていた生態系や生物種が、消滅してしまう可能性がある

技術面

・生産規模を拡大するため、今後さらなる技術開発やコスト削減が必要である

社会的

・既存の畜産農家や飼料農家などに打撃を与えてしまう可能性がある

・培養肉に対する安全性や、見た目・食感などに関する消費者の理解を得る必要がある

など

培養肉市場の今後

世界的な経営コンサルティングファーム のA.T.Kearney社は、経済データと同社の独自調査を踏まえた上で「食肉市場は今後十数年で 3% / 年 ほどのペースで拡大する。世界の食肉供給量の約3分の1は、10年以内に新技術(培養肉)が供給されることになるだろう。」と予測しています。(参照:A.T.Kearney「アグリビジネスのテーブルにはどれだけの肉が残るか?」)

培養肉の普及へ前向きな見方が生まれるなか、世界各国では培養肉の研究開発に取り組むスタートアップ企業が急増しています。企業と研究機関の共同開発なども進められ、培養肉の研究へ大規模な投資がおこなわれる例も生まれています。

培養肉の商用化に向けた企業の取り組み

では実際に、培養肉市場に参入している国内企業と事例を紹介します。

日清食品:培養ステーキ肉の開発

日清食品は、2017年から東京大学と共同研究を開始し、筋組織の立体構造を人工的に作製し、肉本来の食感を再現する「培養ステーキ肉」の開発に取り組んでいます。

出典:日清食品ホールディングス「日本初!「食べられる培養肉」の作製に成功 肉本来の味や食感を持つ「培養ステーキ肉」の実用化に向けて前進」(最終アクセス 2023/1/6) 2019年には、世界で初めてサイコロステーキ状(1.0㎝×0.8㎝×0.7㎝) の大型立体筋組織を作ることに成功しました。

出典:日清食品ホールディングス「日本初!「食べられる培養肉」の作製に成功 肉本来の味や食感を持つ「培養ステーキ肉」の実用化に向けて前進」(最終アクセス 2023/1/6) 2019年には、世界で初めてサイコロステーキ状(1.0㎝×0.8㎝×0.7㎝) の大型立体筋組織を作ることに成功しました。

2022年には、独自開発した「食用血清」と「食用血漿(けっしょう) ゲル」(いずれも特許出願中)を使用することで、食用が可能な素材のみで「培養肉」を作製することにも成功し、産学連携の「培養肉」研究において日本初の「食べられる培養肉」を作製しました。同年には研究関係者による試食をおこない、肉本来の味や食感を持つ「培養ステーキ肉」の実用化に向けて前進しています。

日本ハム:動物細胞の培養による食品製造

日本ハムは2019年からインテグリカルチャーと、動物細胞の大量培養による食品製造に向けた基盤技術の共同開発を始めています。

出典:日本ハム「培養液の主成分である動物血清を食品で代替することに成功~培養肉の商用化実現に向けて前進~」(最終アクセス 2023/1/6)

出典:日本ハム「培養液の主成分である動物血清を食品で代替することに成功~培養肉の商用化実現に向けて前進~」(最終アクセス 2023/1/6)

2022年には培養肉の細胞を培養する際に必要な「培養液」の主成分を、従来の動物由来(血清)から、一般的に流通する食品由来に置き換え、ウシやニワトリの細胞を培養することに成功しました。高価かつ安定調達が困難な動物由来の血清が不必要になることで、培養肉の商用化へ一歩近づいたことになります。

日揮グループ:培養肉にまつわる新会社を設立

主にプラントエンジニアリング会社として知られる日揮グループは、培養肉の商用化に向け新たに取り組みを始めている企業です。

2021年には、培養肉にまつわる技術開発を行う新会社として、「オルガノイドファーム」を設立しました。

試験管の中で幹細胞からミニチュアの臓器を作る「オルガノイド培養技術」を、世界で初めて培養肉に応用することで商業化に向けた検討を進めています。日揮グループが医薬品分野で培ってきた細胞培養にまつわる技術や、大量生産を可能にするエンジニアリング技術力を強みとし、高機能・高付加価値な培養肉生産技術の確立を目指しています。2023年10月5日の神奈川新聞には、「挑む中小企業」として掲載されました。

また、「オルガノイドファーム」の代表、山木 多恵子氏のインタビューがPerspectivesに掲載されています。設立背景や近況について興味のある方はぜひご覧ください。

まとめ

今回は、世界的な食料不足や環境悪化が叫ばれるなかの課題解決として注目されている「培養肉」について紹介しました。皆さまの参考になれば幸いです。

※培養肉の開発に向けた海外企業の取り組みについて、以下の記事で解説しています。