2023.11.14

人間関係が組織の成功に与える影響とは?成功の循環モデルなどの理論をもとに解説 0

目次

企業や組織の持続的な成長に必要な要素のひとつが、組織のメンバー間における良好な人間関係の構築です。そこで今回は人間関係の質が組織にどのような影響を与えるのか、「ポジティブ心理学」や「成功の循環モデル」などの理論をもとに考察します。

組織のウェルビーイングへの関心の高まり

ここ20年で、日本企業のあり方は大きく変化しています。人材不足に対応するため、従来の業務効率や計画の確実な実行を重視する考え方に加え、従業員の働き方や心身の健康が重視されるようになりました。

労働者の健康障害のリスクが懸念される「長時間労働」を抑制し、ワークライフバランスを改善するために、政府は36協定を改正し、時間外労働に罰則付きの上限規制を設けました。大企業は2019年4月から、中小企業へは2020年4月から施行用されています。

また、コロナ禍も働き方に大きな変化をもたらしました。リモートワークが普及したことにより、自分のライフスタイルに合わせて、働く時間や場所を選びやすくなりました。その一方で、職場の人に相談や雑談をしにくくなり悩みを抱え込んだり、コミュニケーション不足による孤立感や孤独感が生じたりと、精神的なストレスの増加も指摘されています。

こうした社会的背景から、従業員のワークライフバランスを考えるうえで、「ウェルビーイング」への関心が高まっています。

ウェルビーイングとは

「ウェルビーイング(well-being)」とは、1946年の世界保健機関(WHO)設立時に世界保健機関憲章前文で提唱された健康の定義で、「人が肉体的、精神的、社会的に満たされている状態」を指します。組織に置き換えれば 、「メンバーが心身ともに健康で、仕事やそれ以外の生活に対して充足感があり、人間関係も良好な状態」を意味します。

ウェルビーイングに関してはさまざまな研究や調査が行われています。

たとえば、ハーバード大学の研究では、「人々の幸福度や健康を高める重要な要素の一つは“良好な人間関係”にある」と結論づけています。また、イリノイ大学の心理学研究では、「幸福度の高い社員はそうでない社員と比べて、創造性は3倍高く、生産性は31%、売上は 37%高い傾向にある」と、幸福感と組織でのパフォーマンスの関連性が報告されています。

これらの結果から、ウェルビーイングが実現されている組織はひとりひとりが自分らしく健やかに働くことができ、メンバー同士の人間関係も良好で、実力を発揮しやすい環境といえるでしょう。心身ともに充足している環境では集中力が上がり、生産性の向上も期待できるかもしれません。

* 多様性を可視化することで組織のウェルビーイング向上を図る方法についてはこちらの記事をご覧ください。

ウェルビーイングを科学的に研究する「ポジティブ心理学」

ウェルビーイングは「ポジティブ心理学」のなかの重要な概念のひとつです。ポジティブ心理学とは、マーティン・セリグマン博士が創始した「幸せ(ウェルビーイング)」を科学的に研究し、自分がどのように生きるのかを考える学問のことです。

考え方のベースとなっているのは、「PERMA(パーマ)理論」 で、これはウェルビーイングを次の5つの要素に分類したものであり、「この5つの要素を追求することが人々に本質的な動機付けを与え、ウェルビーイングを高めることができる」としています。

- Positive Emotion(嬉しい、楽しいなどのポジティブな感情)

- Engagement(仕事への集中や没頭した状態)

- Relationship(援助を受ける、与えるなどの周囲との良好な関係)

- Meaning(仕事の意味や目的の追求)

- Accomplishment(達成感を味わう)

PERMA理論において注目したいのは、Relationship(人間関係の向上)が要素のひとつになっている点です。ここでいうRelationshipsとは、「他者との本質的なつながりが幸せに関与する」ことを表します。

つまり、ポジティブで仕事に集中できる状態であっても、組織のメンバーとの良好な人間関係を築くことができない場合は、ウェルビーイングの高まりが阻害される可能性があるということです。

このように、人間関係やコミュニケーションの質は組織の成功と深くつながっていると考えられます。

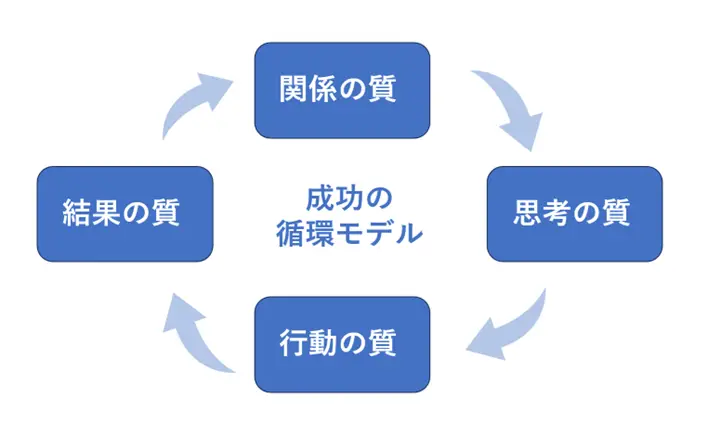

組織の成功循環モデルとは

組織を成功に導くためのヒントとなる方法の1つが、「組織の成功循環モデル」です。これは、マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提唱した理論で、組織が成果を上げ続けるために必要な考え方の一つです。

成功循環モデルでは、以下のように組織を「関係の質」「思考の質」「行動の質」「結果の質」の4つの質で捉え、これらが作用し合って循環することで、組織やプロジェクトを成功に導くことを示しています。

- 関係の質: メンバー間の関係が良好な状態。コミュニケーションが活発で相互理解・信頼関係がある。

- 思考の質: 考え方が前向きで目的意識が高く、アイデアがたくさん出る。

- 行動の質: 効果的な行動を取り、新しいことにチャレンジできる。

- 結果の質: 目標を達成する、成果を上げる。

さらに成功循環モデルは、サイクルの回し方によって、「グッドサイクル」と「バッドサイクル」に分けられます。

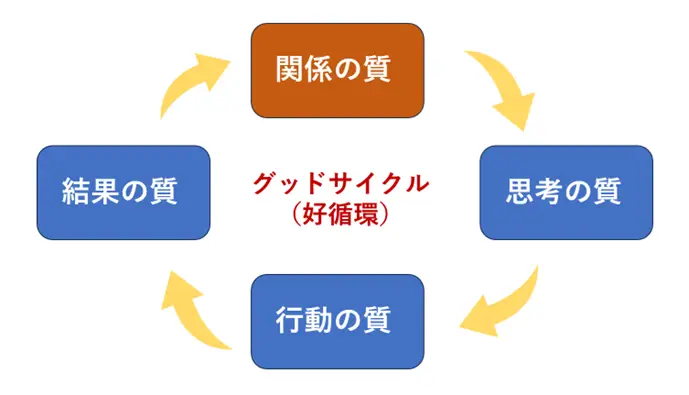

「関係の質」から始まる「グッドサイクル」

これは、メンバーの「関係の質」を高めることから始まるサイクルです。関係の質が高くなると、それに比例して思考の質(自ら考え、気づき、良いアイデアが生まれる)が上がり、積極的・主体的に行動し、メンバー同士が協力し合えることで結果が出ます。生まれた結果を実感することでメンバーとの信頼関係が高まり、さらに関係の質が良くなります。

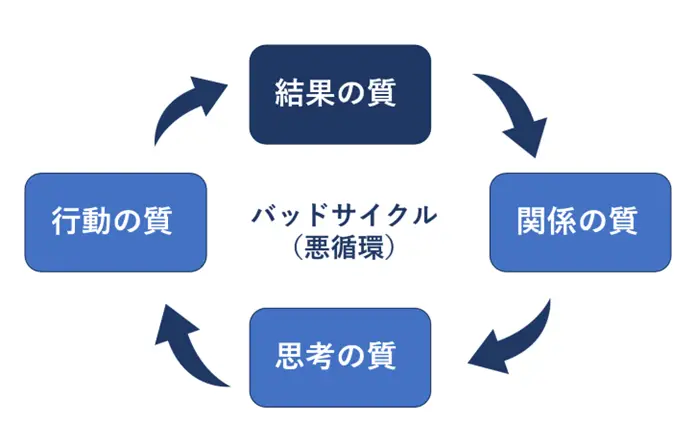

「結果の質」から始まる「バッドサイクル」

これは、目先の結果を追い求めることから始まるサイクルです。数字を追求すると短期的には結果が出るかもしれませんが、追い込みすぎると押しつけや対立が生じて、メンバーたちは疲弊し、関係の質が低下します。自ら考えることをやめ、受け身になって思考や行動の質が低下すると、結果が出にくくなります。すると、「結果が出ないのはメンバーが悪いから」と批判的になり、メンバー間の人間関係がさらに悪くなります。

この2つのモデルを比較すると分かるように、「結果」を出すためには「行動」や「思考」が重要です。そして、「行動」と「思考」の質を高めるためには、「関係の質」の向上が不可欠です。つまり、組織が持続的に結果を出し成長し続けるためには、まず「関係の質」を高めることが大切といえるでしょう。

人間関係の質の向上に不可欠な「心理的安全性」

では、人間関係の質を高めるために重要なことは何なのでしょうか? 近年特に重視されているのが「心理的安全性」の確保です。心理的安全性とは、「組織のなかで自分の意見や考えを発言してもとがめられず、安心して自分をさらけ出せる状態」のことをいいます。この概念は、1999年にハーバード大学教授のエイミー・C・エドモンドソン氏によって提唱されました。

「心理的安全性」がビジネス界でも注目されるようになったのは、Googleが2012年におこなったプロジェクト・アリストテレスにおいて、「高い成果を生み出すには心理的安全性が重要である」と明らかにしたことがきっかけです。

このプロジェクトでは、生産性の高い効果的なチームについて調査・分析がなされましたが、その結果重要なのはチームのメンバーよりも「チームがどのように協力しているか」であることが明らかになりました。

心理的安全性のレベルは高い・低いという言葉で表されることがあります。「心理的安全性が高い状態」は、いわば、成功循環モデルにおけるグッドサイクルです。つまり、自分が発言してもその内容について非難されない環境 であれば、安心してメンバー同士が意見を交換し情報を共有し合うことができます。そしてメンバー同士のコミュニケーションが活発になれば、組織の知識やノウハウが増えていくだけでなく、ミスが生じた場合も改善策を話し合えるでしょう。

その際に自分の意見が他と異なっていても、批判や否定的意見を受ける不安を抱くことなく伝えることができ、新しいアイデアが生まれるかもしれません。

このように全体を通して業務が円滑に進みやすくなれば、業績の向上やイノベーションの創出につながる可能性があります。組織のパフォーマンスを高め良い成果を生むためには、良質な人間関係が大切といえそうです。

まとめ

組織の成功のためには、持続的に成長できる基盤づくりが重要といえます。基盤づくりに必要な要素のひとつとして、人間関係やコミュニケーションのあり方を見直し、チームひとりひとりが率直に意見を言い合える環境、つまり心理的安全性の高い状況を整えることが挙げられます。 メンバー同士がお互いに信頼し関り合える環境を整え、強い組織を目指していきましょう。

COMMENT

現在コメントはございません。