デジタルヘルスケアとは?基礎と事例をわかりやすく解説

目次

近年、あらゆる分野で注目されている「DX(デジタルトランスフォーメーション)」。医療や健康管理の現場も例外ではありません。医療サービスや関連事業が、デジタル技術やデータ活用により大きく変革しようとしています。

たとえば医療・健康領域では、PHR(Personal Health Record)や EHR(Electronic Health Record)を活用した健康・診療情報管理、画像や音声などのデジタル医療情報を用いた診断システム、遠隔で診療が受けられるオンライン診療など、様々なサービス・技術開発がおこなわれ、これらを総称して「デジタルヘルスケア(同義:デジタルヘルス)」といいます。

そこで今回は、デジタルヘルスケアの定義や関連する製品・サービスの概要、具体的な導入事例についてわかりやすく解説します。

デジタルヘルスケアとは

デジタル化された活動/生体情報を用いた製品やサービス分野のこと

「デジタルヘルスケア」とは、人々の健康向上を指向する様々な活動/生体情報*をデジタルで管理・ 活用した製品およびサービス、知識体系の総称です。(*デバイスから得られた運動・心拍・体温などのバイタル情報や本人や医療従事者によってシステムに登録された健康・医療に係る情報)

先進国を中心に世界で推進されているものの、日本に比べて欧米諸国では進展が顕著な分野です。

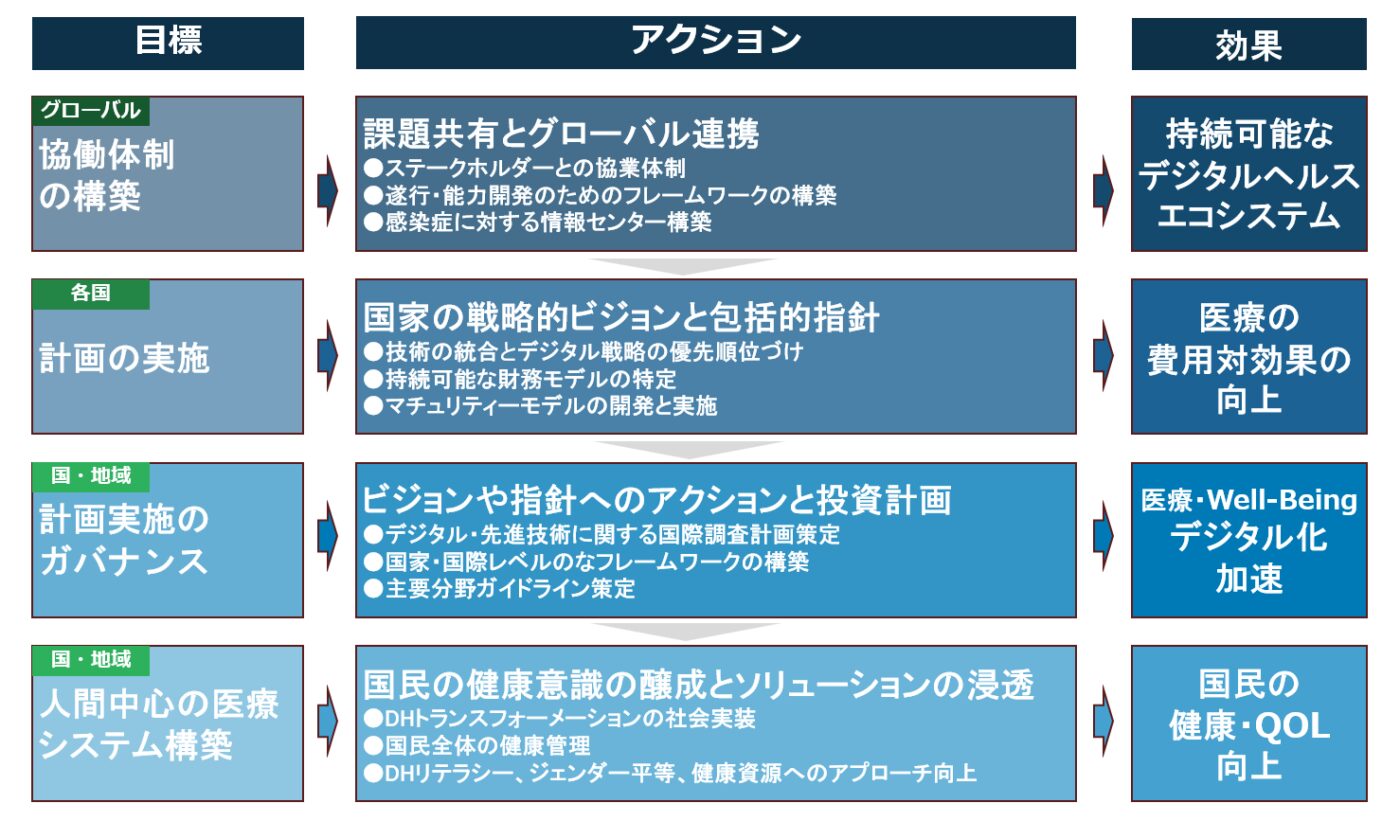

さて、各機関ではどのように定義がなされているのでしょうか。まず世界保健機関(WHO)は、デジタルヘルスを「健康増進を指向してデジタル技術を開発し利用すること、並びにその知識体系」と定義し、図 1 に示すように、各国に対してデジタルヘルスケア戦略の策定と段階的な導入を推奨しています。(引用:WHO「Global strategy on digital health 2020-2025」)

(出典:WHO「Global strategy on digital health 2020–2025」を基に編集部にて作成)

さらにアメリカのNIH (アメリカ国立衛生研究所: National Institutes of Health)は、デジタルヘルスケアを「生活者や患者に対し、ケアの質を高める機会を提供するもの」 と定義しています。従来の病歴管理・検査・診断・治療のパラダイム*は、機械学習、モバイルアプリケーションとセンサー、ウェアラブル、遠隔医療をはじめとする『デジタルツール』によって改善されるとを見込んでいます。(出典:NIH「Digital healthcare: the future」)(*とある時代や分野における、支配的な価値観や思考の枠組み)

同時に、デジタルヘルスケアは事業面においても高い成長可能性を秘めるといわれていることをご存知でしょうか。デジタルヘルスケアは、AIをはじめとする製品機能の進化に加え、流通/販売などの商流におけるデジタル化の進展からも大きな恩恵を受ける分野だからです。

このため、GAFAMをはじめとするグローバル企業や多数のベンチャー企業は、各国の戦略に沿った公的支援を活用して事業展開を進めています。デジタルヘルスケアは急速に成長を遂げている分野といえるでしょう。※例:国内の大学発スタートアップはバイオ・ヘルスケア/医療機器が約3割を占める(出典:株式会社価値総合研究所「大学発ベンチャーの実態等に関する調査」2022年5月)

【基礎】民生品と医療機器:2つの事業領域に大別される

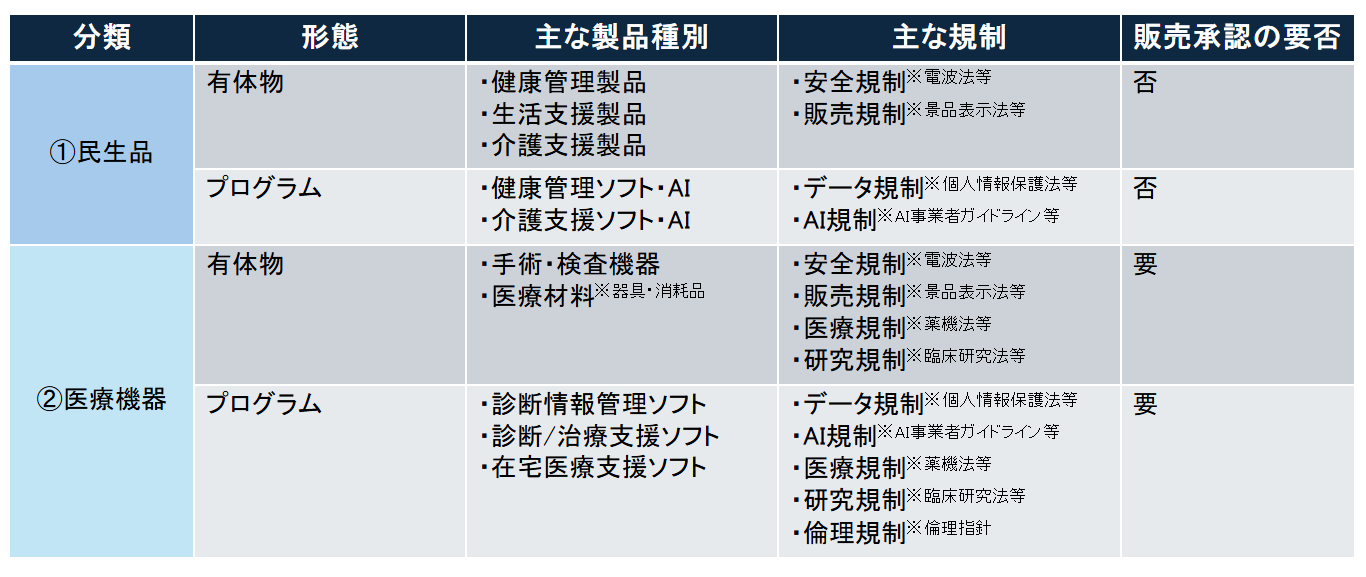

デジタルヘルスケア製品/サービスには、図2のように「民生品*」と「医療機器」という2つの事業領域があることをご存知でしょうか。(*医療目的以外で使われる民生用の製品で、医療機器としての承認を取っていないもの)

①民生品

「民生品」とは、医療行為を目的*としない製品のことです。

そのため、ヘルスケア製品/サービスとして国から特別な承認を得る必要はありません。事業者によって一般の電気/ソフトウェア製品の規制と規格に則り開発されます。(*主に医療従事者が疾患を発見するまたは疾患を持つ患者の診断、治療、予防を目的としておこなうもの)

現在は生体情報センサー(加速計、角速計、脈波計、脳波計など)の小型化と検出感度の向上が進み、生活の様々な場面で正確な生体情報を得ることが可能になりつつあります。しかし、先述したように国からは機能や効果に関する承認を受けていないため、消費者は適切な判断をしながら利用する必要があるでしょう。

②医療機器

「医療機器」とは医療行為を目的*とする製品であり、厚生労働書所轄のPMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)または、厚生労働省が指定する認証機関から薬事承認を取得したものです。(*主に医療従事者が疾患を発見するまたは疾患を持つ患者の診断、治療、予防を目的としておこなうもの)

使用方法は承認を受けている方法に限りますが、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に準拠して開発されているため、機能・効果や安全性には担保がなされています。

さらに医療機器の中には、パソコンやタブレットなどで使用するソフトウェア(プログラム)そのものが医療機器として認められているものがあります。 こうしたソフトウェア型の医療機器は「SaMD(サムディー):Software as a Medical Device」と呼ばれ、機械学習やAI技術を活用して、診断の精度を高める製品開発が着実に進められています。

日本国内の製品事例としては遠隔・在宅医療システムがありますが、医療機関ではバイタルデータなどの診断情報をデジタルで管理・AI解析することにより、「医師でも判断困難ながんや脳神経領域における疾患の予測、病変の検出」といった高度な診断を可能にする製品の活用も進められています。

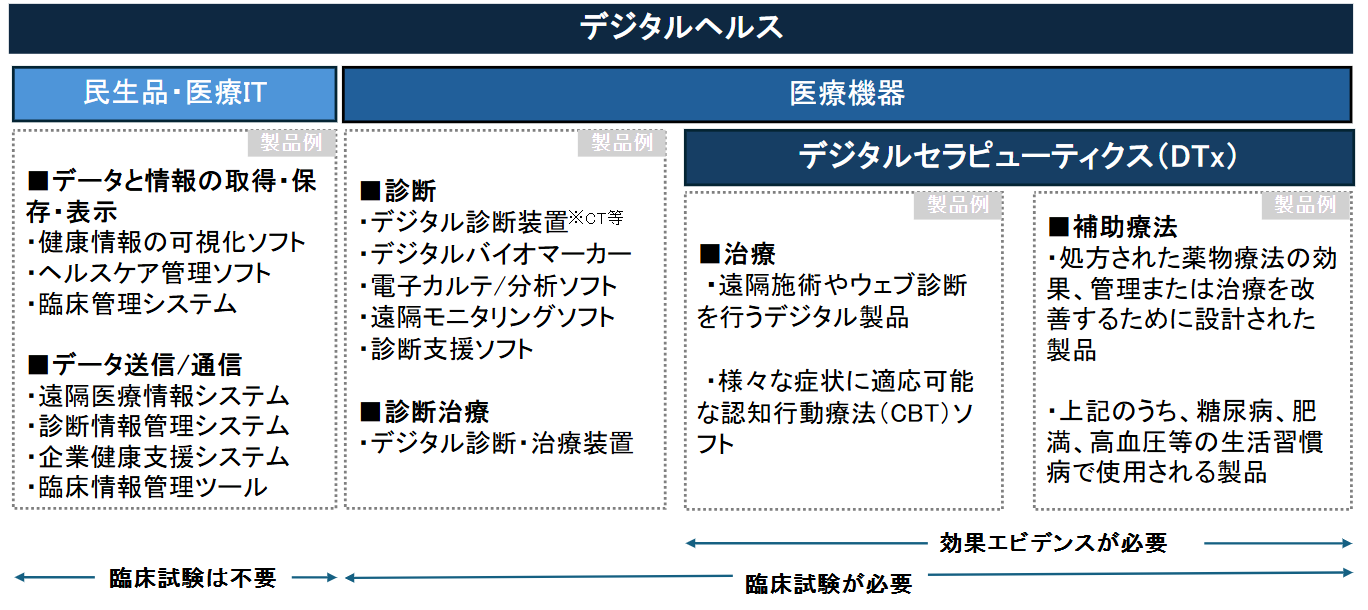

さらに SaMD(サムディー)と同様にソフトウェアとして提供される医療サービスのうち、効果を示すエビデンスを得て開発された予防・診断・治療・疾病管理をおこなうプログラムは「DTx(デジタルセラピューティクス)」と呼ばれます。図3はDTx(デジタルセラピューティクス)の定義と類型を示した図です。

(出典:EFPIA「IMPROVING ACCESS TO DIGITAL THERAPEUTICS IN EUROPE」をもとに編集部にて作成)

ヨーロッパの欧州製薬団体連合会であるEFPIAは、「DTx(デジタルセラピューティクス)は医学的障害や疾患を予防、管理、緩和、治療するためのソフトウェアプログラムによって、エビデンスに基づいた治療介入を患者に提供する」としています。

日本で DTx(デジタルセラピューティクス) として承認されている製品事例には、禁煙補助や高血圧等の慢性疾患に対して行動変容を促す補助療法、不眠症やうつ病などの治療プログラム(認知行動療法)があり、一部は保険診療として医療機関にて処方を受けられます。

(出典:EFPIA「IMPROVING ACCESS TO DIGITAL THERAPEUTICS IN EUROPE」)

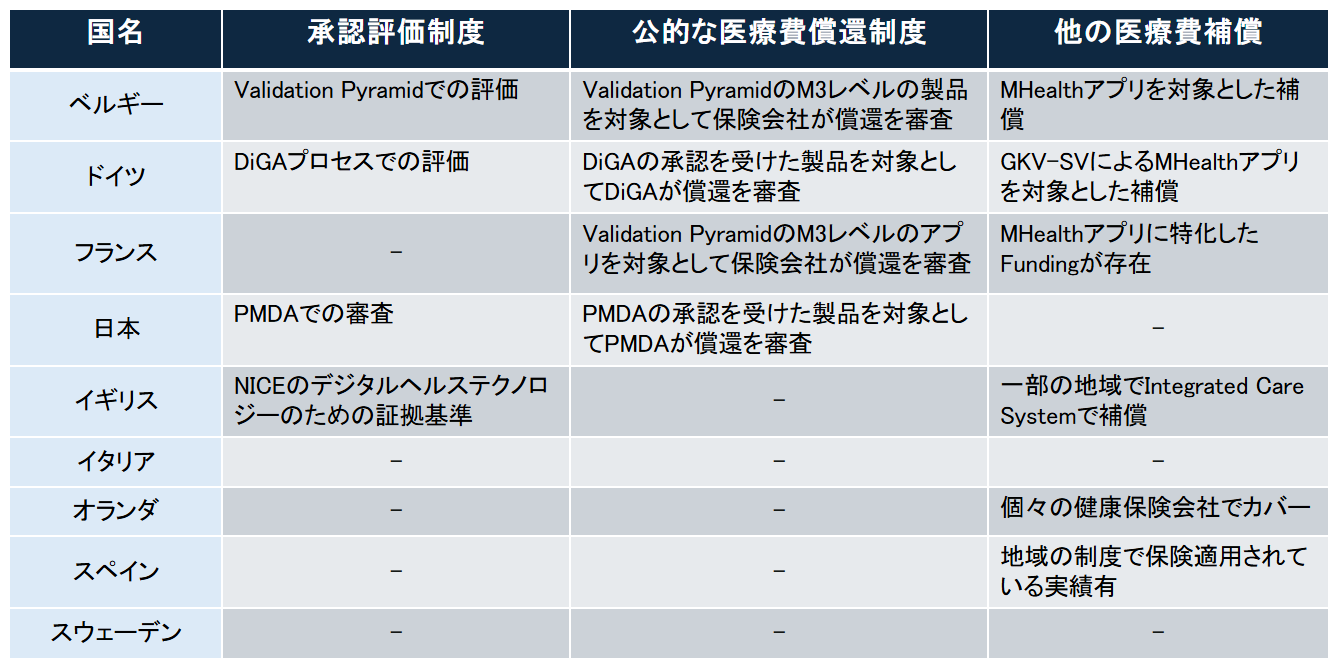

また欧米では法規制が整いつつあり、先行して開発が進められています。 図4は、 DTx(デジタルセラピューティクス)市場に対する各国のアプローチをわかりやすく示したものです。

【事例まとめ】DXによって変化が進む、ヘルスケア市場には何がある?

ここからは、実際に市場で導入が進んでいる主なデジタルヘルスケア製品の具体例や市場、課題について紹介します。

1.健康管理製品(民生品)

1つ目は、健康管理製品(民生品)です。

近年は、Apple Watchをはじめとするウェアラブルデバイスが広く普及したことで、個人の活動データやバイタルデータを活用したソフトウェアの開発が進んでいます。健康管理製品は、活動量や睡眠時間、ダイエットの管理、心拍異常の検出など多様な機能を備えていますが、これらは単なる“見える化”や“記録・管理”にとどまりません。アラート機能、最適な運動・食事を提案するアドバイス機能など、健康改善に向けたソリューションも一体的に搭載されつつあります。

日本国内におけるウェアラブルデバイス市場は、2023年度時点でおよそ3,000億円規模とされ、今後も年平均10%以上の成長が見込まれています。ソフトウェア分野を含めると、その市場は6,000億円を超えると推計されています。 (出典:OPTRONICS「2027年,ウェアラブル/ヘルスケア市場は1兆円超に」)

また、ウェアラブルデバイスとあわせて注目されているのが、「メンタルヘルスをサポートする製品」です。特にコロナ禍以降、持続可能な就労環境の実現という観点から、政府主導で健康経営の取り組みが推進され、企業でもメンタルヘルスへの対応が加速しています。

さらに近年では脳波や脳血流データをもとに、AIを活用して脳機能の可視化や改善を支援するサービス開発が進められています。海外ではすでにプロスポーツやオリンピック選手、教育現場などで導入が先行しており、今後は日本でも発展が期待される分野です。

医療機器と比較し、健康管理製品(民生品)はどの程度の価値が提供できるか不透明ですが、製品の有効活用を後押しするために、経済産業省やAMED、JADHAなどの団体が中心となり、各医師会・学会と連携して、疾患分野ごとに民生品の推奨度を提示する取り組み(E-LIFEヘルスケアナビ)も進んでいます。今後は、消費者による製品評価や企業の改良努力が市場全体をけん引し、QOL向上に貢献する製品の普及がさらに期待されます。

2.診断情報管理製品(医療機器)

2つ目は、診断情報管理製品(医療機器) です。

医療情報の一元管理は、医療の質の向上及び無駄の削減が進むとして、世界各国で進められています。 たとえば欧州や韓国では、個々人の医療情報が国家主導で一元化管理するシステムが導入され、国民はどこの医療機関に行っても過去の医療機関での検査や診断情報を参照し、最適な診療を受けることができます。(欧州:EHDEN、韓国:国民IDで一元管理)。

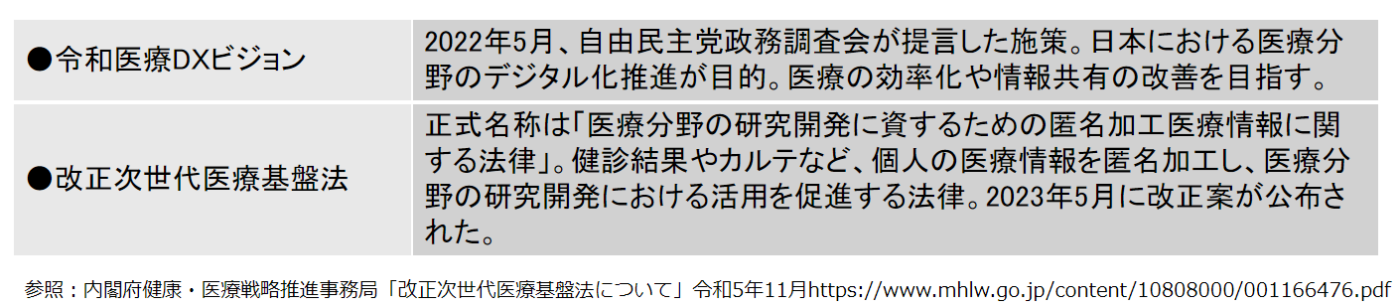

さらには医療情報を個人のスマホアプリを通して、予防・診療・服薬・栄養管理までトータルで最適化できるシームレスな医療サービスも導入されています。具体的には、活動情報を通す感染症の特定、診療情報がもととなる適切な医師の紹介、待ち時間のない診療予約、さらに服薬管理や最適な食事のサポートのアプリ等です。 一方で、日本の医療情報インフラは海外先進国より大幅に遅れ、情報の一元管理ができていませんでした。しかし近年は政府主導によって医療情報のデジタル化にかかわる施策が推進されました。図5のように、医療情報の流動化のための情報インフラ整備が着実に進められています。

さらに医療情報に留まらず、患者個人のヘルスケア情報(スマートフォンなどで記録される日常の活動・生体情報。PHR/Personal Health Recordともいう)と電子健康記録(EHR/Electronic Health Record)を突合し、日常の健康情報を医療現場での診断・治療に活用する取り組みが展開されています。

日本国内でも様々な製品開発が期待されている分野の1つであり、市場規模としては既存の電子カルテ市場を加えるとおよそ3500億円といわれています。(出典:富士経済「医療・ヘルスケアDX関連市場の現状と将来展望 2023」)

3.診断・治療支援製品:診断・治療支援ソフト・在宅医療サービス(医療機器)

3つ目は、診断・治療支援製品:診断・治療支援ソフト・在宅医療サービス(医療機器) です。

医療情報のデジタル化に伴い、医師自身でも判別困難な病変部位の発見・進行度を、医療情報(※画像を中心とする)をもとに判別する診断支援プログラムが多くの医師・企業によって開発されています。

これらの多くは流通や販売されるにあたり、第1章でも解説した「プログラム医療機器(Software as a Medical Device:SaMD、サムディー)」として薬事承認を受けています。例えば、マイクロスコープ画像から大腸がんを発見するプログラムやMRI画像から認知症の進行度を判定するプログラム、また、咽頭の画像から感染症を判別するプログラム等が薬事の認可を受けています。2015年〜2024年の9年間で約200件もの診断支援プログラムが申請・承認され、機械学習・AI技術の進展により精度も飛躍的に向上したと考えられます。

ただし、これらのうち約7割は、AIや機械学習と相性がよい「画像診断」をサポートするものであり、多くは放射線科向けの医療ソフトウェアSaMD(サムディー)に集中しています。しかし SaMD(サムディー)は、医師や患者にとって有益であるにもかかわらず、現行の診療報酬制度では医療機関が十分な収益を得にくい設計となっているのが現状です。そのため普及が進んでおらず、市場規模も約30億円にとどまっています。今後は、政府による制度設計の見直しや整備が進めば、普及と成長が加速することが期待されます。(出典:富士経済「医療・ヘルスケアDX関連市場の現状と将来展望 2023」)

また、治療そのものにソフトウェアを活用する製品の開発も進んでいます。こうした治療用ソフトウェアが、第1章でも解説した「DTx(デジタルセラピューティクス)」であり、新たな医療の選択肢として注目を集めています。日本では、禁煙支援や高血圧、糖尿病の治療を目的としたプログラム、睡眠障害に対して認知行動療法を提供するプログラムなどが近年相次いで認可され、今後の開発が期待されています。

また、「オンライン診療」もデジタルヘルスケアの重要な取り組みの1つとして注目されており、コロナ禍を契機に利用者数が大きく拡大しました。現在では事業者によるサービスの拡充が積極的に進められており、本領域への参入企業も日本で増加しています。

4.介護関連サービス(民生品)

4つ目は、介護関連サービス(民生品)です。

介護支援はデジタルヘルスケアで急成長している分野の1つですが、なかでも特にデジタル製品の開発・浸透が進んでいるのは「高齢者の見守り・リハビリ支援サービス」です。

センサーを活用して、家族が遠隔で高齢者を見守ることができるサービスに加え、介護ロボットの導入や施設でのICT化も進んでいます。 こうした技術の普及を後押ししているのは、厚生労働省による「介護テクノロジー導入支援事業」です。人材確保が喫緊の課題となっている介護現場に向け、国は支援策を展開しており今後も成長が期待されます。

実際に、高齢者の見守り・リハビリ支援サービスの市場規模は2,000億円を超え、介護支援全体では3,000億円規模とされています。(出典:富士キメラ総研「ウェアラブル/ヘルスケアビジネス総調査 2023」/厚生労働省「介護テクノロジー導入支援事業」)

まとめ

今回は「デジタルヘルスケア」の基礎について解説しました。次回は、今後特に成長が見込まれる市場を解説します。