後編【プラント建設の未来を支える技術者たち #05】圧力容器のエキスパート

目次

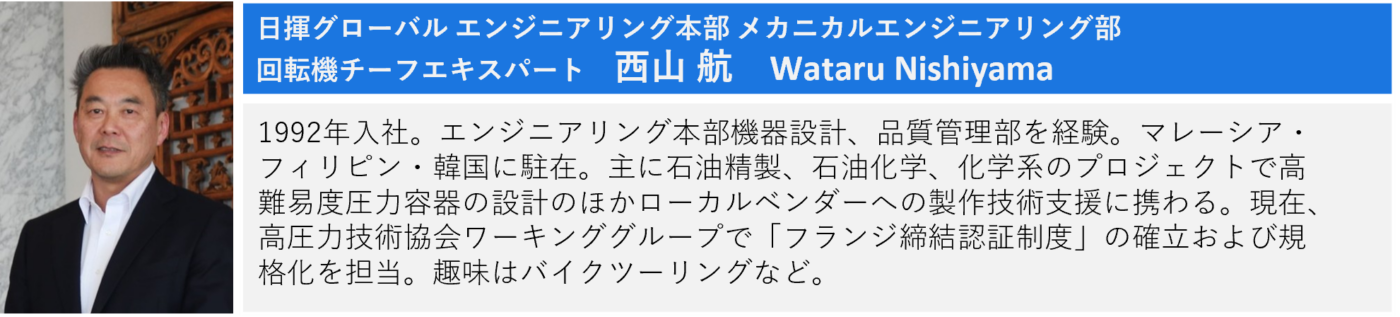

海外のプラントの設計・調達・建設を事業の柱とする日揮グローバルでは、幅広い分野の技術エキスパート*が事業の根幹を支えています。彼らの持つさまざまな専門技術はプラント建設だけでなく、サステナブルな社会を実現するうえでも欠かせないものです。そこでサステナビリティハブでは、チーフエンジニア**の方々に専門技術や最新トピックなどを解説してもらうインタビュー記事を連載しています。今回の記事は、第5弾となる「圧力容器」エンジニアのインタビュー後編です。是非ご覧ください。(インタビュアー:サステナビリティハブ編集部)

* エキスパート制度は、日揮ホールディングス、日揮コーポレートソリューションズ、日揮グローバル、日揮が対象

** チーフエンジニアは、チーフエキスパートとリーディングエキスパートの総称

「圧力容器」の基礎知識や圧力容器エンジニアの仕事内容、圧力容器の最新技術動向などについて聞いたインタビュー前半記事はこちら。

エンジニアとしての使命とは?

――30年以上の長きにわたって機器エンジニアとしてキャリアを積んできた中で、ターニングポイントとなった経験はありますか。

入社半年後に始まった新入社員研修先で、熱交換器の爆発事故が起き複数の方がお亡くなりになったことが最初のターニングポイトでした。当時はまだ自分の所属する部が何をしているのかよく分かっていない時期だったのですが、事故に直面して、“自分が携わっているのは、何かひとつ間違えると大変なことになってしまう仕事なのだ” という、業務の重大さが心に刻まれました。以来、図面を見る時には「安全性に問題はないか、何か見落としていないか」と緊張しますね。

もうひとつは、入社10年目頃に携わったプロジェクトで、メイン装置である反応器に溶接欠陥がおきたことです。一度溶接線を取り除いて溶接をし直して、1年遅れで出荷しましたが、弊社が提案した溶接方法でメーカーが溶接をおこなったことから、責任の所在が争点となり訴訟問題にまで発展しました。最終的には和解という形になりましたが、どこまでがエンジニアリング会社側の責任で、どこからがメーカー側の責任なのかという線引きの難しさや、エンジニアリング会社として我々が提案することの重大さ、契約書にサインすることの重さを実感しました。

――このような経験が、品質・安全性を追求する業務への姿勢につながっているのですね。

そうですね、爆発や火災の原因は、元をたどれば人的な要因に結び付くことが少なくありません。人の生活を豊かにするはずの設備・装置が、一方では危険物を内包した機器で構成されていること、そして我々は社会的な責任を負っていること、間接的に人の命を預かっているのだということを認識している必要があります。

安全性の追求という観点では、現在、私は一般社団法人日本高圧力技術協会のシーリング技術委員会で、国内の漏洩事故ゼロを目標に、「フランジ締結*認証制度」の確立と規格化に取り組んでいます。

*フランジ締結:パイプや機器同士を金属製の輪(フランジ)でつなぎ、ボルトで固定する方法のこと

――圧力容器のエンジニアとして、面白さ・やりがいを感じるのはどのような時ですか。

私にとって、この仕事は「事故によって二度と人命が失われないよう、安全なものを作ろう」という、緊張感を伴うものなので、面白さややりがいとは違う気がします。むしろ、使命や天命といった感覚に近いのかもしれません。

技術伝承・人材育成のポイントとは?

――技術開発に加えて、技術伝承・人材育成もチーフエキスパートの重要な業務だと伺いました。技術伝承・エンジニア育成において、特に大切にしていることはありますか?

手取り足取り教えようとするのではなく、少し背伸びした機会を創って与えるようにしています。すると自然とチャレンジして無心に取り組んでくれるので、忖度や同調圧力に屈してしまいそうな時の後方支援に徹しています。

気を付けているのは、自分がやれなかった夢を託すような独りよがりな思いを「伝承」という言葉に置き換えて押し付けていないか、ということです。

また、ChatGPTで検索すれば、諸先輩が苦労して積み上げたLL・技術が10秒で出できてしまう今、過去の事例やノウハウの伝承はそれほど価値がなくなるのではないかと個人的には感じています。ですから、今の時代・背景・条件に合わせたアドバイスをすることや、10~20年後でも通用するエンジニアとしての資質に直結するような姿を見せ続けることを意識するようにしています。

プライベートの過ごし方・今後の展望

――海外出張が多いそうですが、プライベートはどのように過ごしていますか?

時間があれば運動している妻の姿に感化され、数年前からジム通いを始めました。週3回、1回あたり1-2時間程度かけて体をメンテナンスしていますが、体の調子が良いのが実感できるがいいですね。近所のお父さん方とのバイクキャンプや、3年前に始めたフライト訓練も楽しんでいます。

他にも、ペットの猫のトリミング、妻の趣味の山登り、読書、船舶免許の取得、姿勢を良くしたいので社交ダンスも…など、やりたいことは山ほどあるので、週休3日は欲しいなと常々思っています(笑)

――今後、業務を通して実現したいことはありますか。

技術のシーズを社会のニーズと繋げることで、世の中をより良くしていきたいですね。先ほどお話した「磁気冷凍」がその好例ですが、最先端技術の研究に関わっている方々は、実は自分の研究が世の中のニーズにどうつながるのか、把握しきれていないところがあるのではないかと感じることがあります。今回は偶然「水素の冷却」というニーズと結びついて研究開発が進められているわけですが、水素だけでなくアンモニアや二酸化炭素も冷却・液化して欲しいという別のニーズも見えてきます。エンジニアリングというのは言ってみれば、色々なもの・人を繋げてアイデアを具現化する仕事ですから、物理の世界と化学の世界をつなげて具現化し、エネルギー分野の課題を解決できるよう、取り組みを加速しているところです。

まとめ

今回の記事では、「圧力容器」のチーフエキスパートに、ターニングポイントとなった出来事や、圧力容器エンジニアとしての使命、休みの日の過ごし方などについてお話を伺いました。圧力容器の概要や最新技術の動向などについては、インタビュー前半の記事をご覧ください。

日揮グループのチーフエキスパートの情報はこちらからご確認ください。